ルール3:等高線の幅が広ければ傾斜は緩やか、狭いと反対に急

等高線には2種類あり、細い線を主曲線、5本目ごとに描かれている太い線を計曲線と言います。地図の縮尺によって、何メートル間隔で描かれているのか異なるので、地図の縮尺には注意しましょう。

| 縮尺 | 主曲線 | 計曲線 |

|---|---|---|

| 25000分の1 | 10mごと | 50mごと |

| 50000分の1 | 20mごと | 100mごと |

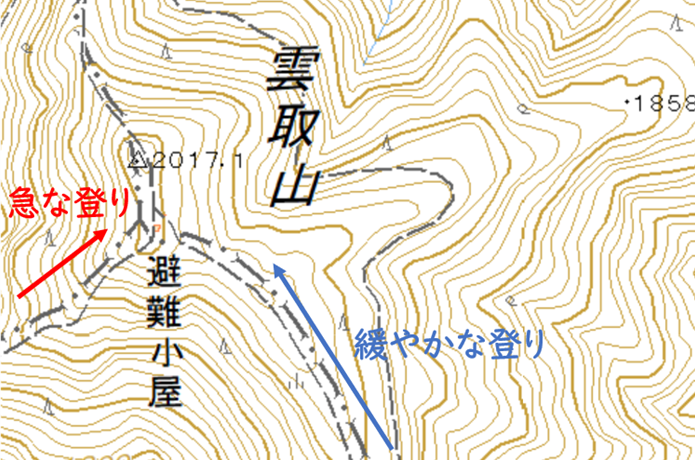

また、等高線の間隔が広いか狭いかを見ることで、その場所の傾斜が把握が可能。間隔が広いと傾斜が緩やか、狭いと傾斜が急な道となります。

登山計画を立てる際は、まず等高線を見て傾斜のきつい登山道なのか、それとも緩やかな登山道なのかを見て把握しておきましょう。等高線の間隔から傾斜をイメージするのにも、国土地理院の3D地図を使うと便利。積極的に活用しましょう。

そして、現地に行って景色と地形図を見比べることを繰り返し行っていくうちに、等高線を見ると実際の傾斜のイメージが徐々にできるようになってきます。

事前に登山道の様子が分かれば「また急な上り坂だ・・・。」と肩を落とすこともなくなり、ペース配分をしながら登山ができるようになりますよ。

地図が読めれば、山歩きがもっと楽しくなる!

地図読みには慣れが必要ですので、どうしても苦手意識のある方も多いと思います。しかも、今はインターネットで調べると他の人の登山記録なども見ることができるので、自分で地図を見なくても登れることだって可能です。

しかし登山地図が読めれば、急登に対する心構えや適切な体力の配分ができるようになり、より安全でゆとりある登山が楽しめます。地図を正確に読めるようになると、景色の見え方が変わってもっと山歩きが楽しくなるはず!

慣れるまでは、立体の地形図やGoogleマップの3D地図も現地のイメージを作るのには便利です。

※ただし、Googleマップなどは計画段階での使用にとどめ、山に入る時は地形図などの登山に適した地図を必ず持っておきましょう。