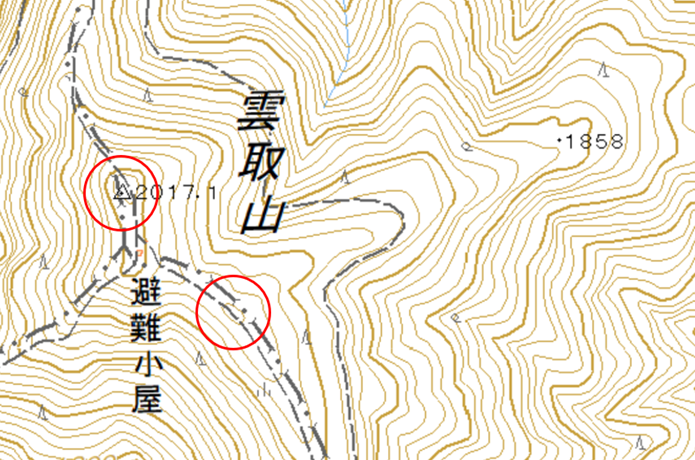

正解は2つです!赤丸をつけたところが山頂で、等高線が丸く閉じています。

まずはこれがスタート。想像していたよりも簡単じゃないですか?

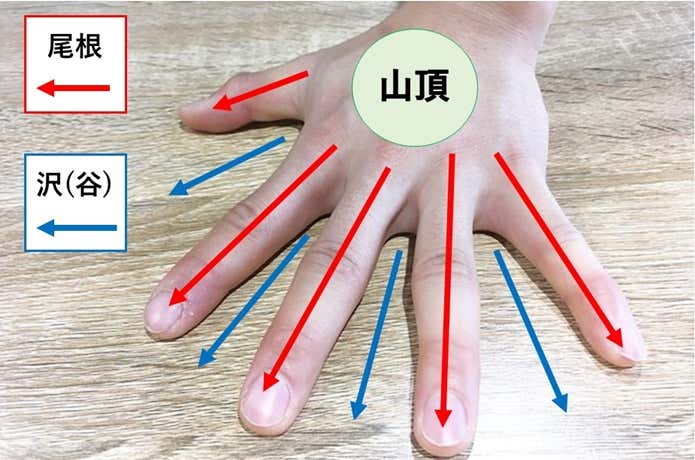

ルール2:山頂から凸型になってるのが尾根。凹型が沢。

山は基本的に「尾根」と「沢(谷)」で、できています。登山をしたことのある人なら、必ず目にしたことのある地形です。

それぞれどんな地形の特徴があるか、見ていきましょう。

尾根は山頂から続く高い場所

尾根とは、写真のように山の他の部分と比べると相対的に高くなった(でっぱった)部分。山頂と山頂をつなぐ場合は、稜線とも呼ばれます。

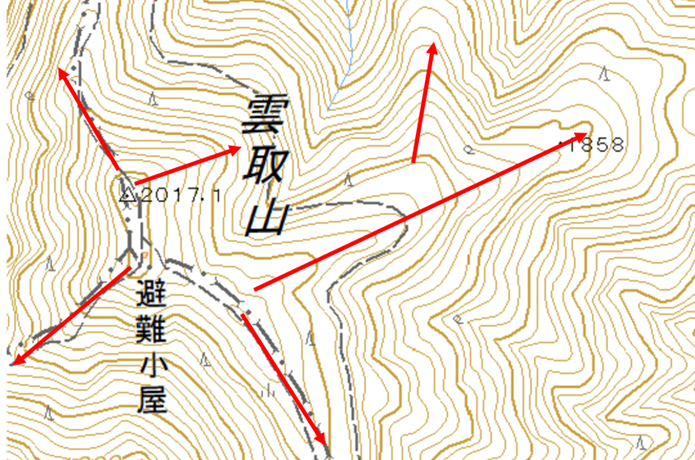

見晴らしが良いことが多く、尾根や稜線歩きを楽しみにしている人も多いです。地形図で見ると、下の画像のようになります。

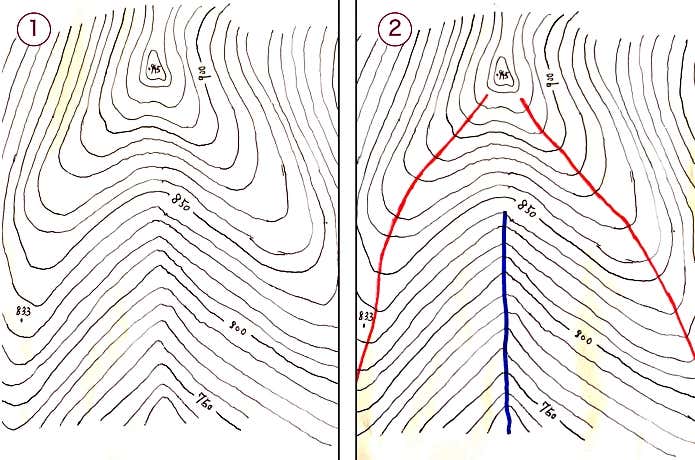

上の地形図で赤く矢印がつけられたところが尾根です。山頂を表す円から、低いほう(外)に向かって凸型やV字、U字状になった等高線で表現されます。

沢(谷)は尾根に挟まれた低い場所

沢とは、山の他の部分と比べると相対的に低くなった(凹んだ)部分。尾根に挟まれた場所で、水が流れていることもあります。

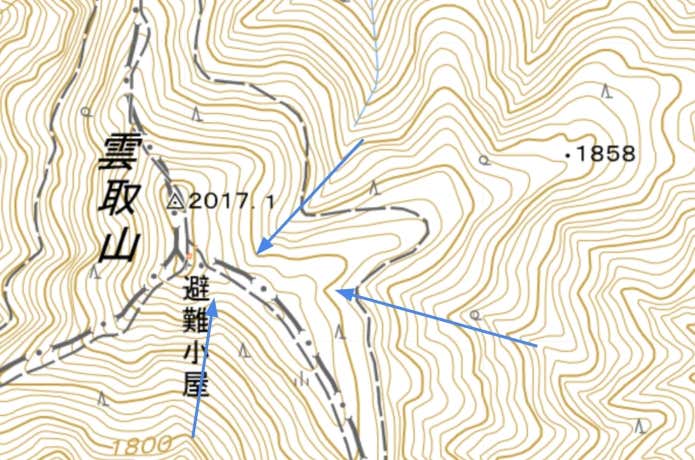

地形図で見ると、下の画像のようになります。

上の地形図の画像で青い矢印がつけられたところが谷です。山頂などの標高が高いところ(上)に向かって、等高線が凹型やV字型に食い込んだような等高線で表現されます。

道に迷ってしまった時に「沢に下ってはいけない」と言われるのは、沢沿いを下っていると、急に滝になって進めなくなることもあるためです。

やっぱり平面で見てもよくわからない

尾根と沢についてはなんとなく分かったけど、地形図は平面で描かれていてあまり立体感を想像できない。

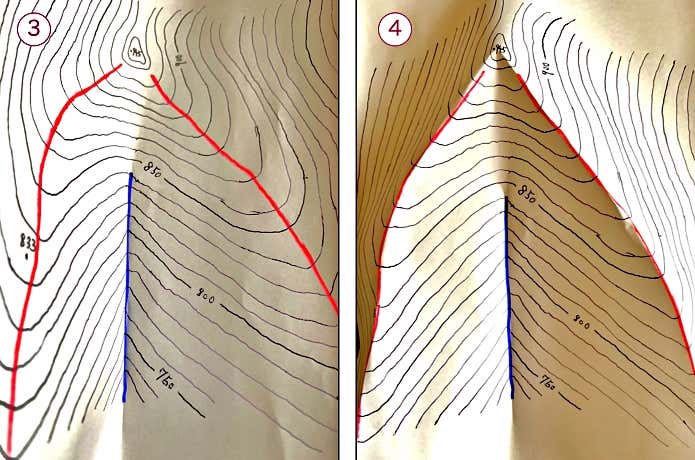

そんな人はさっき出てきた尾根や沢に矢印をつけた地形図のように、地形図を印刷して尾根と谷にそれぞれ線を引いてみましょう。慣れてくるとすぐに尾根と沢を見つけられたり、徐々に立体的に見えるようになります。

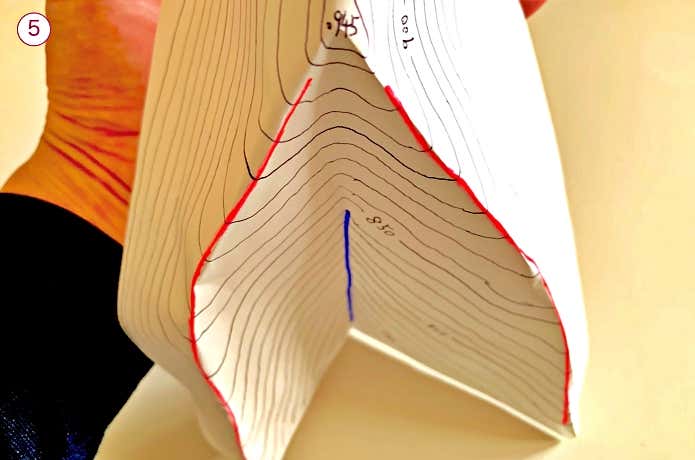

紙や粘土を使って立体を作るとわかりやすいですよ。今回は、折り紙を使って試してみました。

①まずは地図を紙に印刷するか、写真のように紙に尾根と沢を示す等高線を描いてみましょう。

②尾根を赤線、沢を青線でなぞってみましょう。

③沢の青線に沿って、紙を谷折りします。

④尾根の赤線に沿って、紙を山折りします。

⑤どうでしょう。山が立体的に見えて来ましたよね。

また、国土地理院の3D地形図を使うと地形図が立体的に表現されるので、立体イメージを作る練習におすすめです。

国土地理院3D地形図