アイキャッチ画像出典:PIXTA

「えっ!また急な坂が・・・」とがっかりしたことない?

意気揚々と登山を開始した早々の急な登り。なんとか乗り越えたけど、また急登。その後も何度も出てくる急登急登急登。山頂に着くまでいったい何回急登があるんだ・・・。

なんて、先が見えなくて心が折れかけた経験はありませんか?

ズバリ!地図が読めれば解決できる!

「地形図」や「山と高原地図」など、山の地図は書店やインターネットで入手可能。そういった登山地図や地形図を読むことができれば、急な登りの距離や回数を事前に把握することができます。

そうすれば「この登りいつまで続くんだ!」なんて愚痴も減らすことが可能。これから向かう場所や現在地も把握しやすくなるので、ペース配分をしながら登山を楽しむことができるはず。

覚えることは3つだけ!地図上の山が劇的な立体感で浮かび上がる「等高線のルール」

「登山地図って、曲がりくねった線がたくさん描かれていて、どう見たらいいのかわからない!」という風に感じてしまう方もいるかもしれません。

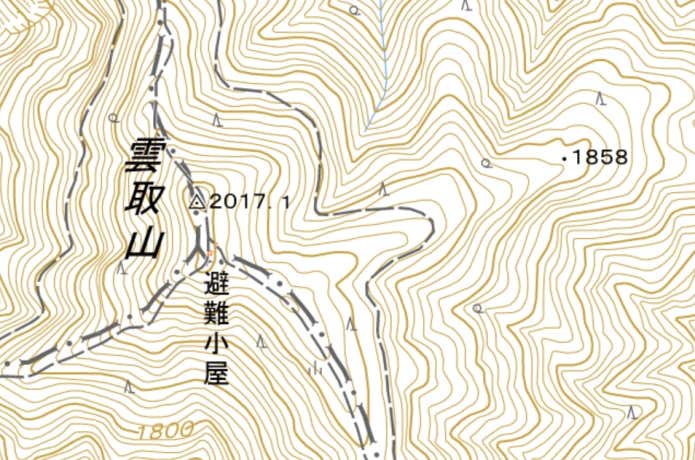

この地図に描かれている曲線は「等高線」といい、地形図上で同じ高さの地点を結ぶことで地形を表しています。

とっつきにくく感じる地図の読み方ですが、難しく考えずにまずは3つの基本ルールを覚えましょう。

①等高線が丸く閉じているところは山頂(ピーク)。

②山は基本的に尾根と沢(谷)でできている。

③等高線の幅が広ければ傾斜は緩やか、反対に狭いと急。

ルール1:ピークは等高線が丸くなっているところ

地形図を見るとき、最も見つけやすいのが山頂です。等高線は同じ高さの地点を結ぶので、地形図上では山頂は等高線が円のように丸く閉じて表現されています。

上の画像には山頂がいくつあるでしょうか?数えてみましょう。