1時間後は53g、2時間後には48gと乾いてはいるものの、予想よりもスローペース。

ん~。同じペースで乾かないため、だんだんと読めなくなってきました。

結果:乾燥には約4時間かかった。

最終的に4時間を過ぎたところで、37gになりほぼ元の重さに戻りました。この頃には、軍手を触っても濡れた感じはありません。

しかし、日帰りの低山で多い往復3時間~6時間の行程だと、行動中はほとんど手が濡れた状態が続いてしまうことになります。これでは、手が冷えて快適な登山とはいかなさそうですね。

実験②:軍手はどれくらい風を通すのか

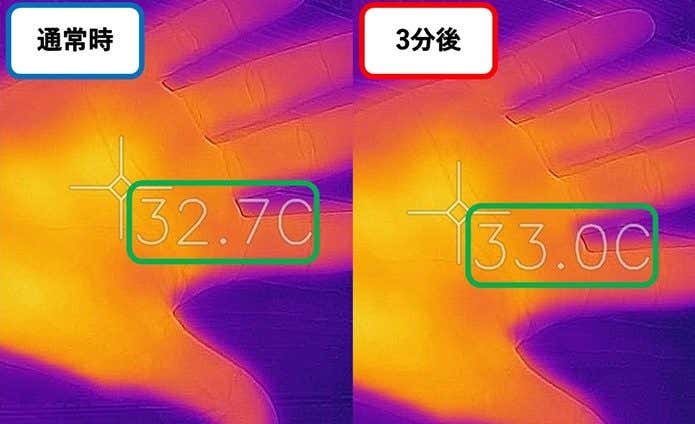

次に手袋をした状態で3分間風を当てて、手の表面温度の変化を調べました。今回は「FLIR」という機械で測定し、防風性のある手袋と軍手の比較を実施。

防風性のある手袋の場合

防風性のある手袋だと、ほとんど風を感じません。中綿もついているので、とても手が暖かく快適でした。

結果は、若干ですが温度が上昇。中綿が入っているので、ポカポカと暖かく感じました。

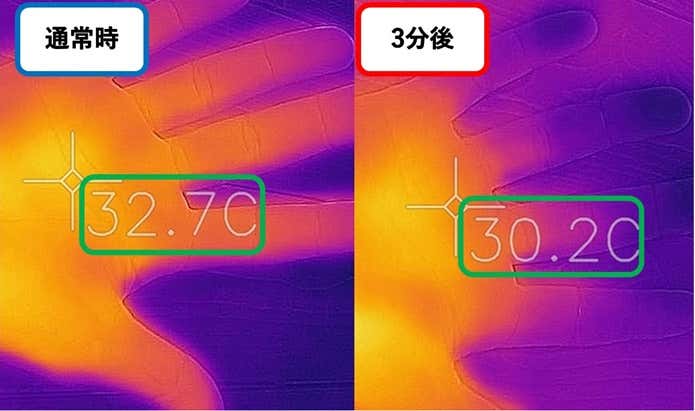

軍手の場合

軍手だと、風を当てている時点で風をかなり感じます。最初は問題ないですが、徐々に涼しく感じました。

それでは、結果をみてみましょう。

表面温度が下がっています。体感ではそれほど感じませんでしたが、指先の部分の変化が大きいようです。

結果:軍手では風が吹くと手が冷える

風にさらされ続けると、軍手では冷えるリスクがあります。これは、目の荒い他の手袋でも同じことが言えるので、登山用の手袋選びでは注意が必要。

さらに、雨などで濡れてしまった場合は、熱伝導率があがり体温が奪われやすくなるため、濡れと風が組み合わさった場合は、特にリスクが高まります。

工夫をすれば軍手は使える?

ここまで読んでもらえば、軍手の乾きや通気性に関してはわかっていただけたと思います。ですが実際に山を登っていると、工夫をしながら軍手を使っている人もチラホラ。

その活用方法に関しては、どうなのでしょうか?