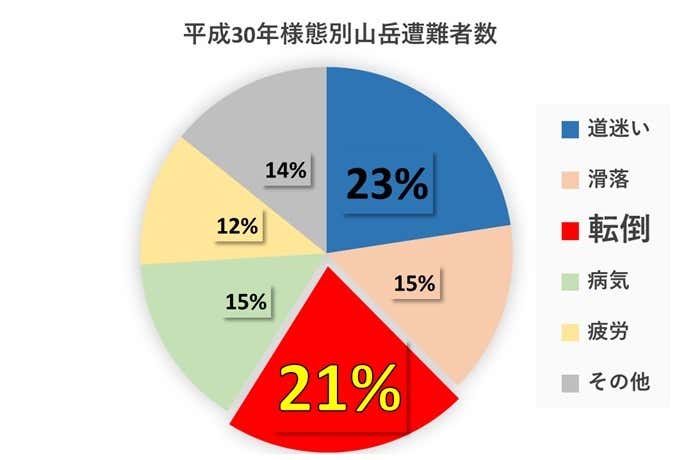

遭難の原因1位は道迷い!でも、2位も注意が必要です。

美しい景色、おいしいごはんなど登山の楽しみはたくさん。でもその反面、道迷いや怪我などの危険性もあるんです。遭難の原因1位の道迷いも気をつけなければいけませんが、実はそれ以外も注意が必要なんです。

遭難の原因2位の”転倒”も要注意!

2018年9月に警察庁から発表されたデータによると、『転倒』が遭難の理由で2位となっています。これは転んだことで足をくじいたり、出血したりして行動できなくなった人などが該当します。街でも転ぶということは起きるので、舗装されていない山道であれば、あなたも友達にも転倒して怪我をする危険性があるんです。

もし友達が登山中に怪我で動けなくなった場合、正しく行動できると自信を持って言えますか?少しでも不安があれば、復習の意味も込めて確認してみましょう。

【1】友達が怪我をしてしまったらまずはどうする?

今回、友達が遭難してしまった時の対応を、東京都山岳連盟元救助隊隊長の金子さんに教えてもらいました。

怪我で動けなくなってから、救助隊と合流するまでを流れで見ていきます。

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

救急処置ってなにすればいいの?

編集部員S

金子さん

編集部員S

★POINT★

まずは落ち着いて安静にできる場所に移動。

可能であれば救急処置をして、不安があれば体温だけでも確保する。

▼救急処置がわからない人は必ず、講習会などで学ぼう

jRO 救急法に関して

【2】安全の確保ができたら、救助要請を

安静にできる場所に移動したら、次は救助要請をします。

その場で電波が通じれば良いですが、山は場所によっては通じないこともあるので、その時は電波が通じるところまで移動し救助要請をします。

金子さん

★POINT★

①まだ行動ができる明るさなら、スマホの電波が通じるところまで行く

②日が暮れてしまった場合は無理をせず、明るくなるまで体力を温存しておこう

助けを呼びに行く時の注意点は?

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

★POINT★

身軽に行動できるように、必要な装備以外は預けよう

助けを呼びに行く時は、絶対に下っちゃいけないの?

登山で道に迷ったり、遭難したりした場合の基本は【上に登る】です。

これは、以下の理由などがあります。登山道は山頂に集まります。なので、

・人に出会いやすい登山道にでることが大切

・谷や沢よりも、尾根上のほうが電波が通じやすい

逆に沢を下ることは、下のような理由でNGとされています。

・沢は突如滝に変わり進めなくなることがある

・転落してしまうと、体が冷えて死にいたることも

でも、本当に下るのはだめなんでしょうか?

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

編集部員S

金子さん

★POINT★

基本的には『登る』を抑えた上で、臨機応変に行動しよう