アイキャッチ画像撮影:YAMA HACK編集部

大パノラマの絶景&高山植物の宝庫!日本第2位の高峰・北岳

南アルプス最高峰・日本アルプス最高峰というだけでなく、富士山(3,776m)に次ぐ日本第2位の高峰が北岳です。南アルプスの北部に位置し、富士山はもちろんのこと、南に連なる間ノ岳や野呂川を挟んでそびえる鳳凰三山、甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳の眺望も見事。これらとともに日本百名山にも選定されています。

北岳にしか生育しない固有種であるキタダケソウ・キタダケキンポウゲをはじめ、タカネマンテマ・ミヤママンネングサ・アオノツガザクラ・サンカヨウなどの高山植物も多く、花の名山としても人気があります。

今でも成長を続けているらしい?!

実はこの北岳、2004年の国土地理院による改訂までは標高3,192mの山として知られていました。

日本列島は北米・ユーラシア・太平洋・フィリピン海という4つのプレートが衝突した真上に位置していますが、フィリピン海プレートの上にあった伊豆半島が本州に衝突して形成されたのが南アルプスなのです。

このため、南アルプスは現在でも1年間に4mm程度と比較的活発な隆起を続けています。

お隣の間ノ岳も以前は標高3,189mで日本第4位でしたが、2014年の国土地理院による改訂で標高3,190mとなり、北アルプス・奥穂高岳と並んで日本第3位タイの高峰になったのです。

北岳攻略のポイントは“下山”にあり!

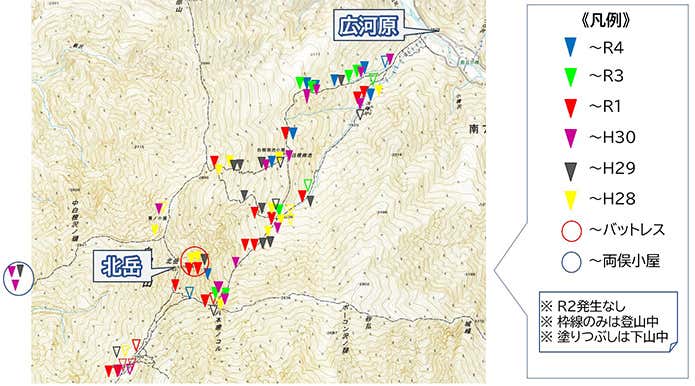

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)※画像クリックで拡大

この地図は過去7年間の北岳付近における山岳遭難の発生場所(7月〜9月のみ)を示したもの。枠線のみの▽は登山中、塗りつぶしの▼は下山中に発生した場所です。ひと目でわかる通り、山岳遭難の発生は下山中が約3分の2で圧倒的に多いのです。

登頂の達成感による気の緩みや蓄積された疲労なども考えられますが、他の要因もありそうです。

写真は北側の甲斐駒ヶ岳付近から見た北岳です。右側(西斜面)がなだらかで左側(東斜面)が急になっていますね。そしてメインの登山口である広河原は東側の山麓、すなわち北岳への登山ルートは急な東斜面を登降する必要があるのです。

北岳の登山を安全に楽しむには、登りはもちろんですが下りがキーポイントになるのは、地形からも理解できます。

主要な下山ルートは3つ

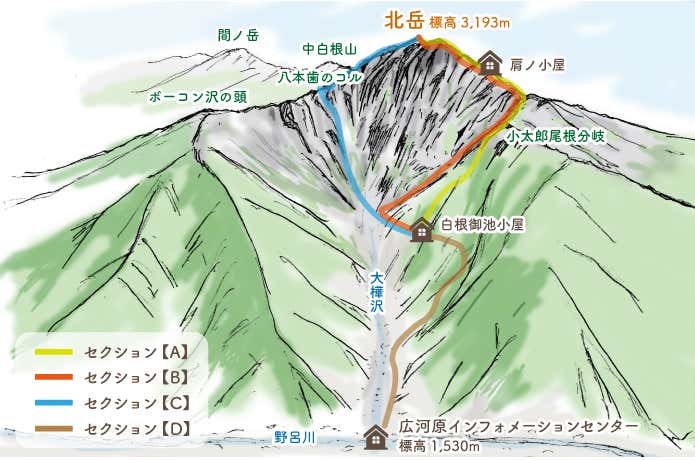

作成:橋爪 勇志

2023年現在、大樺沢(おおかんばさわ)ルートは通行止となっているため、中腹の白根御池から下は尾根道ルート1択です。ただし山頂から白根御池までは、途中で分岐するものを含めて3つの下山ルートがあります。

今回は北岳から広河原への下山ルートを以下のA~Dのセクションに分けて、それぞれの区間における安全登山のための攻略ポイントを紹介します。

【A】北岳〜小太郎尾根分岐〜草スベリコース経由〜白根御池小屋

【B】北岳〜小太郎尾根分岐〜右俣コース経由〜白根御池小屋

【C】北岳〜吊尾根分岐〜八本歯のコル〜左俣コース経由〜白根御池小屋

【D】白根御池小屋〜尾根道コース経由〜広河原

※山梨 山のグレーディングにおいて、北岳↔広河原(草すべりコース)で体力度5、技術的難易度Bです。詳しくはこちら

【A】北岳〜小太郎尾根分岐〜草スベリコース経由〜白根御池小屋

北岳山頂から岩稜帯を下り、肩ノ小屋を経由して小太郎尾根分岐までは、甲斐駒ヶ岳を正面に見ながらのなだらかな稜線が続きます。

小太郎尾根分岐から白根御池小屋までの草すべりは、標高差600mを超える急斜面の下り。文字通り草原状になっており、夏には高山植物も美しい区間です。

攻略ポイントはここ!

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)

《山頂から肩の小屋》

岩場でのつまづきに注意

提供:山梨県警察

北岳山頂から肩ノ小屋までは標高差約200mの岩場を下ります。足場が不安定なガレ場でのつまづきに注意が必要です。

ガレ場を下るときは、身体を前傾気味にして踏みつけた石を上から下へ押さえるように、じわりと体重を乗せるのがポイント。浮石を踏まないように集中力をキープして、小股で歩きます。

《草すべり》

スリップ等に注意

提供:山梨県警察

草すべりではスリップが原因での転倒や、浮石を踏んでの滑落が発生しています。下山ということで体力的にはゆとりがありますが、足へは大きな負担が。周囲の草原に咲く花などに目を取られすぎず、足元をしっかり確認しながら下りたい区間です。

【B】北岳〜小太郎尾根分岐〜右俣コース経由〜白根御池小屋

提供:山梨県警察

北岳山頂から小太郎尾根分岐までは【A】と同じコースを進みます。

草すべりコースと分岐してからは、ダケカンバなどの灌木(かんぼく)が多い斜面をジグザグに下ります。途中の視界が開けるポイントからは迫力ある北岳バットレスの大岩壁を一望することができ、クライマーの姿を見かけることもあります。

左俣コースと合流したら、斜面をトラバース(横断)するように白根御池小屋まで進みます。

攻略ポイントはここ!

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)

《二俣付近》

転倒・転落、道迷いに注意

提供:山梨県警察

右俣コースでは斜面をジグザグに下る(=登山道の傾斜がゆるやか)な区間が終わり、左俣コースとの合流に近いコース後半の斜面を正面に下る(=登山道の傾斜が急)な区間に転倒・滑落が集中しています。

また登りでは誤って左俣コースに進んでしまう道迷いも発生しています。分岐では地図やGPSアプリをこまめに確認することが必要です。

【C】北岳〜吊尾根分岐〜八本歯のコル〜左俣コース経由〜白根御池小屋

北岳山頂から北岳山荘方面へ下り、吊尾根分岐を左手へ進みます。ハイマツ帯の中のガレ場を下ると、八本歯のコルでバリエーションルートである池山吊尾根と分岐します。

ここからはダケカンバの森の中の急斜面を、木製のハシゴや階段を使って一気に下ります。この斜面が終わると左手にバットレスを見上げながらお花畑の草原を右俣コースとの合流まで下りますが、例年かなり遅くまで残雪がある区間です。

攻略ポイントはここ!

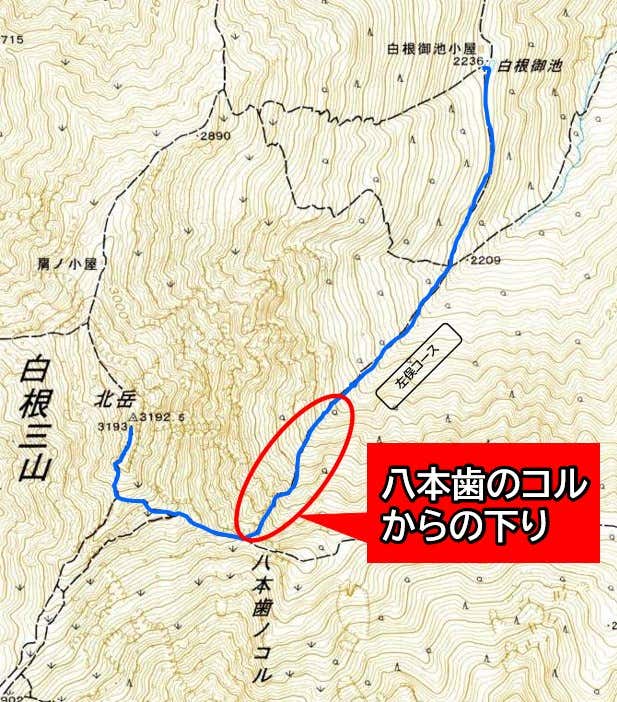

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)

《八本歯のコルからの下り》

ハシゴや階段、雪渓、ガレ場に注意

八本歯のコルからの木製のハシゴや階段は灌木帯の中を下るため高度感はあまり感じませんが、斜度が急な場所もあります。特に雨などで濡れている時は、慎重な足運びが求められます。夏場の週末には登山者と下山者が集中して渋滞を起こす時もありますが、焦らずに行動しましょう。

提供:山梨県警察

右俣コースとの合流への区間も、雪渓やガレ場でのスリップや転倒が発生しています。ハシゴ・階段が終わってやや傾斜がゆるやかになりますが、気を抜かずに足場を確認しながら下山することが大切です。

【D】白根御池小屋〜尾根道ルート経由〜広河原

白根御池小屋とテント場がある白根御池を後にして、第二ベンチ付近までは斜面をトラバース気味にゆるやかに下っていきます。

その先は下山口の広河原まで、南アルプスらしい樹林帯の中の急な尾根をひたすら下ります。木製の階段が設置されている箇所もありますが、木の根がむき出しになっている場所や岩場もあります。2023年現在は通行止めの大樺沢ルートと合流すると傾斜はややゆるやかになり、沢沿いを下っていきます。

攻略ポイントはここ!

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)

《尾根道ルート》

木の根の露出、階段や石の段差に注意

提供:山梨県警察

白根御池から広河原までは標高差700mを超える急傾斜、樹林帯の中とはいえ険しい尾根道です。階段・木の根・岩の段差に足を取られて、転倒では済まず滑落・転落するケースも発生しています。

足だけでなく身体にも疲労が蓄積されているタイミングですが、最後まで気を抜かず行動したい区間です。

準備しておいて本当によかった!「無事救助」に繋がる5つのアイテム

とくに下山中に山岳遭難が多発している北岳ですが、もちろん無事に救助された登山者も多数。では、無事に救出された人には、なにか共通点があるのでしょうか。

山梨県警察山岳警備安全対策隊に伺ったところ、どうやら、「万一を想定(想像)して準備ができているか」がポイントのようです。

あなたは登山をする際に、以下のことを考えられているでしょうか。

危険箇所の把握はできてる?

これがあって助かった①|登山計画書(登山届)

遭難者の捜索・救助活動の際に、「いつどのあたりを行動している予定か」の把握や、装備から「どれくらい持ちこたえられるか」を判断する基準になるのはもちろんですが、登山計画書の役割は「遭難捜索のための情報」だけではないのです。

山梨県警察 山岳警備安全対策隊

登山計画書を作ることにより、ルート上の危険箇所の把握や、自らのレベルに合っているかの確認ができます。

綿密な計画を立て、注意点や必要装備を明確にすることが、遭難しないための第一歩です。

現在は事前提出やWEB提出も可能な登山計画書。登山スケジュールが決まったら、ぜひ早めに提出してください。

山中で暗くなったら?

これがあって助かった②|ヘッドライト

スケールの大きな山である北岳。ケガだけでなく疲労によるペースダウンで、予定通りの時間に下山できないこともあります。特に白根御池小屋より下は、日没よりかなり早い時間から薄暗くなる樹林帯。ヘッドライトを使用することで、夕闇が迫る中でも行動がスムーズになるのです。

また万が一の山岳遭難発生時に、ヘッドライトが意外に役立つ場面もあるそうですよ。

山梨県警察 山岳警備安全対策隊

日没前に下山できる予定でも、何らかの理由で行程が遅れたらどうしますか?

夜の山中では、ヘッドライトなしに行動することはできません。

また遭難時に救助ヘリや救助隊が接近してきた際には、点灯してもらうことで遭難者の位置特定にも活用可能です。

携帯電話の電池がなくなったら?

これがあって助かった③|モバイルバッテリー

携帯電話のバッテリー消耗対策のために、機内モードを使用している人も多いのではないでしょうか。しかしGPS地図アプリの家族・友人への位置情報共有機能は、圏外や機内モード使用時には共有されていません。今や登山の必需品ともいえる携帯電話が常に使用できるよう、大容量モバイルバッテリーの携行が大切です。

山梨県警察 山岳警備安全対策隊

携帯電話がなければ、GPS地図アプリが使用できず、現在地把握が困難になって道迷いの原因にもなってしまいます。

そもそも携帯電話が電池切れとなっていたら、山岳遭難発生時の救助要請すらできません。

山中でビバークすることになったら?

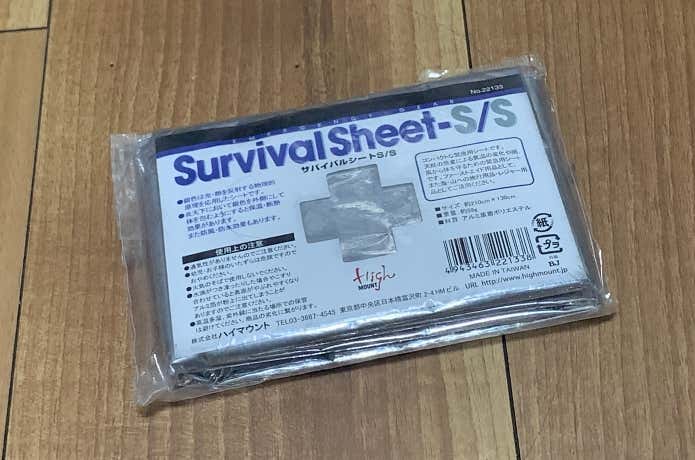

これがあって助かった④|エマージェンシーシート・予備食

ヘッドライトを使用しても到底下山できない場所で日没を迎えてしまったり、ケガや体調不良で動けなくなってしまう可能性も。こうした際に近くに山小屋がなければ、屋外でビバーク(緊急露営・簡単にいえば野宿)することになってしまいます。

標高が高い北岳では、夏〜秋でも夜間はかなり冷え込みます。そんな時に冷気から身体を保護して低体温症への罹患を防止するエマージェンシーシートは必須アイテム。予備食(登山計画書では非常食と表記されることも)は、栄養価が高く賞味期限が長いエナジーバーなどがおすすめです。

山梨県警察 山岳警備安全対策隊

どんなに綿密に計画・準備しても登山スケジュールが遅れたり、道に迷う可能性はゼロではないはずです。野外で1日あるいは数日を過ごすことができるでしょうか?

夜明けや救助隊の到着まで持ちこたえるためにも、これらは必携といえるでしょう。

万一遭難して、通報はできない状態だったら?

これがあって助かった⑤|位置情報発信機

もしも山岳遭難の当事者となって行動不能に陥った時、その場所が圏外エリアであれば救助要請は不可能です。また通話可能エリアであっても、本人の意識がなければ救助要請や家族・友人への連絡はできません。こうした際の捜索・救助活動をよりスムーズに行うためにも、ココヘリなどの位置情報発信機は重要です。

山梨県警察 山岳警備安全対策隊

登山計画書も未提出で圏外エリアで行動不能になった遭難者が、位置情報発信機によって遭難場所が特定され、救助に繋がった事例があります。

この事案は、位置情報発信機なしでは捜索の目処すら立たなかったものです。

提出された登山計画書の行動予定は、あくまでも捜索範囲の絞り込み程度に留まります。

本件では登山計画書の提出すらなかったことから広範囲・長期間の捜索を想定していましたが、発信機の所持が判明して早期の位置特定に繋がったのです。

高山病や疲労にも気をつけて、憧れの北岳を楽しもう!

今回は歩行中、特に下山中の転倒・滑落・転落を中心に北岳の山岳遭難事例を紹介してきました。しかしそれ以外にも注意は必要です。

標高3,000mでは、空気中の酸素濃度は平地の約70%まで減少します。ロープウェイや山岳道路を使用せず自分の足で高度を上げていく北岳は、比較的高所順応しやすい山ですが、それでも標高2,500mを超えると高山病にかかる可能性はあります。頭痛や吐き気などの症状を感じたら無理して行動を続けることは避けて、なるべく早く標高の低い場所まで下山しましょう。

また登山口の広河原との標高差が実に約1,700m近くにも及ぶ北岳では、体力不足による疲労での行動不能という山岳遭難も多発しています。事前のトレーニングと体調管理で、楽しく安全に北岳の登頂をめざしてください。

北岳登山道における注意箇所まとめ

提供:山梨県警察(編集:YAMA HACK編集部)※画像クリックで拡大

制作協力:山梨県警察

山へ行く前にこちらもチェック!

山梨県では、公式ホームページのほか、山梨県警察山岳警備安全対策隊の公式Twitterでも情報を配信しています。

登山用コミュニティーサイト「ヤマレコ」の山岳遭難マップにて、山梨県内における山岳遭難発生箇所を確認できます。発生日時、場所、態様、原因、居住地、性別や負傷状況等も記載されているので、登山計画を立てる際の参考にしてみてください。