いつも歩いている「登山道」。誰が作ったか知ってますか?

普段当たり前のように、地図上の道を確認し、踏み跡をトレースしながら歩いている「登山道」。入口から山頂へと続いていたり、山と山とをつないでいたり。階段やハシゴに鎖など、登山がより容易にできるようなものまで設置されています。

ありがたいし便利だけど、でも「これっていつ、誰が、どうやって作ったものなの?」

実はよくわからない「登山道」の成り立ち

日本の登山道(山道)というものは、いまのようにレジャーや趣味として「登山」が親しまれる以前から存在していました。

それは明治時代以前の交易や移動のための「峠道」であったり、山岳信仰の「巡礼の道」であったり、起源が明確ではないものも多くあります。また法制度が整えられた明治以降でも、山の所有者の許可を得ずに作られた「山道」もあるのです。

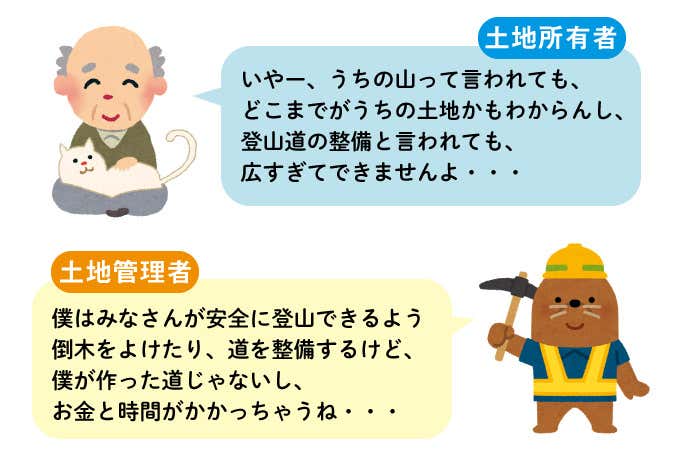

山の所有者=登山道の管理者とはならない、複雑な事情

ここで「登山道の謎」が深まる大きな問題が発生します。自然発生的な「登山道」を、いったい誰が管理整備しているの?

山に所有者がいるなら、そのひとが管理していると思いますが、答えは「Yes!」とはいかないのです。実は「登山道の所有者・管理者」と「山の所有者」が異なる場合が多々あるからなのです。

みなさんおなじみの「北アルプス」の場合

例えばですが、北アルプスを含む「中部山岳国立公園」。「国立公園」というからには、国の山(国有地)で国が登山道を管理しているんでしょ?」と思いますよね。答えは「No」。

| 国有地 | 公有地 | 私有地 |

| 155,222 ha(89%) | 5,164 ha(3%) | 13,937 ha(8%) |

上の表の通り、国有地が約89%を占めますが、公有地や私有地も含まれています。私有地で有名なのは、立山雄山の山頂。こちらは雄山神社の敷地(私有地)なのです。

つまり「国立公園」という名前ですが、土地や登山道の所有者が国とは限らないですし、またこの広大な土地の整備・管理を国だけで行っているわけではないのです。

「登山道」の管理や整備は誰がやってくれているの?

ここまで読んでいて、「登山道」というものは、必ずしもすべてが誰かが意図して敷設し、維持管理しているものでもないということがわかってきました。そこでちょっと考えておきたいことがあります。

ということは、そのハシゴや鎖は誰が管理している…?

登山ではおなじみのハシゴや鎖場。足をかけているハシゴや手でつかんでいる鎖は、当たり前のように使わせてもらっているけど、誰がいつ設置したのか、気にしたことはありますか?

もちろん「使っても問題ないだろう」と思っているから使っていますが、よくよく考えるとハシゴがきちんと固定されておらず倒れてきたり、鎖が錆びていて切れたり……なんてことが起こってもおかしくはない。「誰かが管理してくれている(だろう)」という前提なしには成り立たないのです。

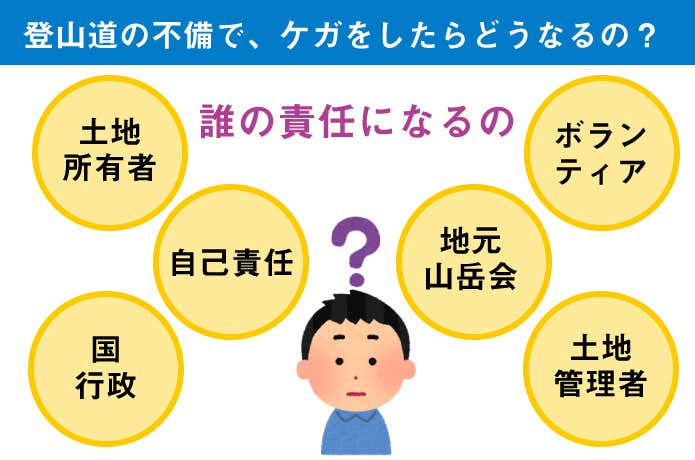

登山道の整備に不備があっても、管理責任を問うことができない場合も

もちろん土地の所有者が管理・整備している登山道もありますが、その多くは近隣の山小屋や地方自治体など行政から整備を委託された業者、地元山岳会、ボランティアスタッフなど、あらゆる立場の人々によって、維持されています。

こういった維持整備は「登山道の管理者があいまい」な状態で慣例的に行われています。管理者があいまいということは、何かあった場合に責任を負うべき人が明確でない、ということ。

先の例のように、古いハシゴや鎖は誰かが設置したものだけど、誰が設置したかわからない。だから何か不備があっても責任を問うことは難しい、ということになるのです。

「登山道」を歩く登山者が、もやもやしないために

元々この記事を制作しようと思ったのは、2019年に起こった「山小屋ヘリ問題」から派生した登山道の維持管理の問題、台風19号で大きな被害を受けた登山道の復興に「登山者として何ができるか?」と考えたことがきっかけでした。

村岡

ボランティアで何かしたいと思っても、窓口がよくわからない。

まずは「登山道ってどうやって作られ、誰が維持管理しているの?」ということを調べていった結果、「登山道の管理者って結局よくわからない」というもやもやした答えにたどりついたのが、この記事です。

この記事を制作するにあたって、登山家でもあり弁護士でもある溝手康史先生による『登山の法律学』『登山者のための法律入門』という本を参考文献とし、監修をお願いしました。

これらの本では日本の法律という観点でみた登山という行為や、登山道にまつわる問題が多く扱われています。それに加え、自然アクティビティの先進国であるアメリカやヨーロッパなどの事例も紹介されています。

【溝手康史先生プロフィール】

1955年生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士。国や自治体の第三者検証委員、国立登山研修所専門調査委員、日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構理事など。登山歴として、ポベーダ(7,439m)、アクタシ(7,016m)、フリーガ2峰(カナダ・バフィン島)など

ここからは溝手先生にうかがった、登山道の管理についての考え方です。

登山道の管理が一筋縄ではいかない理由

先生

登山道の管理者があいまいな理由として、登山道の管理に費用がかかること、事故が起きた場合の管理者の責任を恐れることなどがあります

登山道にある立派な橋は通常は管理者が明確であることが多く、管理者に管理責任があります。しかし、古い木橋、鎖、ハシゴ、柵、ロープなどは管理者不明のものが多いと思われます。

先生

ボランティア活動には『してもしなくてもどちらでもよい』という性格があるからです

真新しい鎖、ハシゴ、ロープなどは設置したばかりなので信用できることが多いと思いますが、誰がいつ設置したかわからない古いものは信用できるかどうかわかりません。登山者の少ない登山道では、それらがメンテナンスされていないことが多いと思われます。

先生

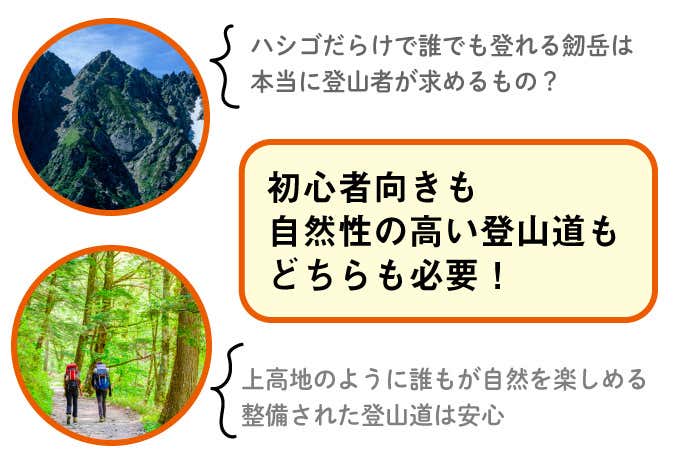

登山道は何を目的に、どこまで整備すればいいの?

日本でも、登山者が安心して登山道を利用できるように、登山道の管理者がきちんといてくれた方がいいですね。そうしたら初心者も安心して歩けますし……。

先生

また、登山者の好みはさまざまであり、初心者向きの登山道も必要ですが、それほど整備せず、自然性の高い登山道も必要です

先生

登山道の多様な形態に応じて登山道の危険性のレベルもさまざまであり、登山者は、自分のレベルに合った登山道を選択する必要があります

溝手先生の話からは「登山道はただ整備されていればいい」というものではなく、「登山者自身がどういった登山道を必要とするのか?どう自然と関わるのか?」という主体性も問われることがわかりました。

なくなってもおかしくない登山道。登山者にできることはある?

私たち登山者が普段何の気なしに歩いてる「登山道」。

でも改めて調べると、その登山道の存在は、けっこうあいまいで、どこかの誰かがやってくれている整備を「やーめた!」なんてことになれば、なくなってしまってもおかしくないくらい脆いものなのです。

所有者の問題、管理者の問題、環境保護の問題、土木整備作業の技術的問題などなど、登山道にはいろんな問題がありますが、次回の記事では、とあるトレイルの維持管理について取り上げたいと思います。

記事監修:みぞて法律事務所 溝手康史弁護士