「ちゃんと登山道の上を歩かないとダメ!」……注意されたこと、ありますか?

「ちょっと、そこ、登山道じゃないから歩いちゃダメじゃないか!」

ここまではっきり言われたことがあるひとは少ないかもしれませんが、「登山道を逸れる」という行為は「注意されるべきマナー違反」だと、つい顔をしかめたり、しかめられたり。登山者が何かと気を遣うことのひとつです。

例えば、こんな登山道。

登山道にロープが張られ、「立入禁止」の看板まであります。でもこの看板、立入禁止を破ったら何か処罰があるとも書かれていないし、誰が禁止しているのかも不明。だから立ち入っても処分を受けたりしないとは思うものの、「後ろめたさ」に訴えかけるには十分すぎますよね……。

じゃあ「バリエーションルート」はどうなるの?

ではこちらはどうでしょうか? 登山道、見えますか??

これは「バリエーションルート」と呼ばれるものの一例です。一般的な登山は、地図上に記されている「登山道」を歩いていくことが多いですが、沢登りや岩登り、雪山登山など、「登山道をトレースしない山歩き」を取り入れているひともいます。この写真のように藪漕ぎをしながら、山を登っていくときは明確な「登山道」はわかりません。安全を自身で確認しながら進んでいきます。

「登山道を逸れ」ないと成立しない登山スタイルとはいえ、バリエーションルートを行くひとたちだけ「例外」ということ??

そもそも「登山道」を逸れるのは“ルール違反”なの??

どちらもちょっと歯切れが悪い。そこで自身も登山家であり、登山にまつわる法律に関する執筆をされている、弁護士の溝手康史先生の著書を参考に、この問題を「法律」という点から考えていきましょう!

ヤマケイ新書 『登山者のための法律入門』 溝手康史 ・著

【溝手康史先生プロフィール】

1955年生まれ。東京大学法学部卒業。弁護士。国や自治体の第三者検証委員、国立登山研修所専門調査委員、日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構理事など。登山歴として、ポベーダ(7,439m)、アクタシ(7,016m)、フリーガ2峰(カナダ・バフィン島)など

実は憲法で「自由に行動する権利」は守られています

みなさんも学生時代に「日本国憲法」について学んだことがあるかと思います。その中の条文で以下のようなものがあります。

第3章 第13条

すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

これは「幸福追求権」と呼ばれるものにあたります。

要するに、日本国民は「自由」や「幸福追求」に対する権利を持っています。ここには「自由な行動」をする権利も含まれていると解釈できます。「山を登る」というのも「自由な行動」のひとつ。最大の尊重が必要されるものであり、これは基本的に憲法で守られたもの。

「登山道を逸れる自由があるんだ。やったー!解決!!」……そう思いましたか? そう簡単には話は片付きません。

でも「自由」が制限されるケースもあります

先ほどの条文には「〜に反しない限り」という重要な語句が含まれているのにお気づきですか? また、ニュースなどでもよく耳にする「公共の福祉」という言葉もありました。

以下の条文も「登山の自由」を考える上で非常に重要なので読んでみましょう。

第3章 第12条

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

例えば、他人の家に勝手に入ると「不法侵入」として、住居侵入罪になります。では、他人の所有する山に入る許可を誰かに取りましたか?

実は日本の山だけでなく土地には、すべて「土地所有者」が存在しています。でも所有者に許可を取って山を歩いているわけではない。あらら、ちょっと「自由」な気分の足元がぐらぐらしてきましたね?

ただし、山の所有者や登山道の管理者は、登山道から離れたバリエーションルートを歩くことを禁止しないことが多いと思われます。そのような登山者の数が少ないので環境への影響が少ないからです。もし、沢、岩壁、雪山の登山者が列をなすような状況になれば、山の所有者や登山道の管理者が登山を制限する可能性があります。

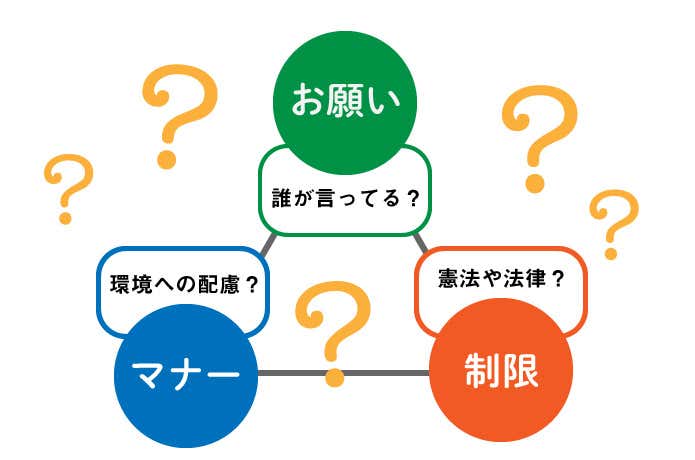

「お願い」「制限」「マナー」の微妙な関係

ところで、日本では、「登山道の管理者不明」の登山道が多いのが実情です。そのような登山道に「登山道以外立入禁止」の看板があっても、法律的には、管理権者ではない者が設置した「お願い」であることが多いと思われます。このような「お願い」に法的な拘束力はありませんが、登山道から外れた場所に立ち入らないことは環境保護のためのマナーであり、登山者はそれを守る必要があります。

憲法は人権や自由を保障すると同時に、それに制約があることも規定しています。

憲法は財産権を含むさまざまな人権を保障しており、憲法上の人権や自由は他の人権を侵害することができません。憲法12条や13条が規定する「公共の福祉」はそのような人権や自由の制約を示すものと考えられます。登山の自由といえども土地所有権を侵害できませんが、自由の制限に合理的な理由が必要であり、制限は必要最小限であるべきです。

さてこの場合、逸れるのはOK? NG? 考えてみよう!

「自由」と「最小限の自由の制限」といっても、残念ながら「これはOK」「これはNG」と明確に法律には書かれていません。ここがみなさんを悩ませるポイントでもあります。

ではここからは登山中に起こりうる「これって逸れてOK?」に対して、溝手先生の見解をうかがってみたいと思います。

ケース1:登山中にどうしてもお腹が緊急事態……用を足しに行かねば!!

これは死ぬわけではないけど、かなり厳しい状況です。

山の所有者や登山道の管理者が、看板などで「登山道以外立入禁止」の表示をしている場合には、登山道以外の場所に立ち入ることは違法です。土地所有者が「入ることを禁じた」場所に入ることは軽犯罪法違反になります。

先生

ケース2:前の登山者が遅いなぁ、横から追い抜きたいんだけど……

このケースでは、片方は崖で登山者が追い抜くことで、2つのリスクが考えられます。

・抜かされる側の登山者の安全

・崖側から抜かした場合、下にいる登山者への落石の危険

先生

無理な追い抜きの結果、他人に損害を与えれば、注意義務違反があったとして損害賠償責任が生じることがあります

ケース3:木道の少し先にきれいな高山植物。降りて写真撮りたいけどダメ?

木道から降りる=保護されている場所の草花を踏むことになります。

この場合は、まずはここが「法律によって行為を制限されているエリア」かどうかが問題になります。

先生

そのような表示がなくても、マナーとして登山道以外の場所に立ち入るべきではないでしょう

ケース4:バリエーションの山行。幕営地指定されてない山中でテントを張りたい

自然公園の特別保護地区や特別地域ではテントの設置は「工作物の設置」とみなされ、役所の許可が必要です。違反すれば罰則があります。自然公園の公園事業として認められたキャンプ場(キャンプ指定地)にテントを張る必要があります。自然公園の特別保護地区や特別地域では、キャンプ指定地以外での幕営ができないのが原則です。

ちなみに、地面にシュラフで寝るだけであれば、「工作物の設置」とは言えません。

先生

こういったバリエーションルートの場合、どこでビバークするかわからないので、事前に幕営地の許可を得ることができません。雪山ではキャンプ指定地が雪で埋没するので、キャンプ指定地で幕営しろと言うことは無意味です。

また無雪期の登山者に較べて各段に数が少ないので、環境への影響が少ないのです。そのような事情からこれらの幕営が黙認されています

一方、こういった自然公園法上の制限とは別に、山の所有者は土地所有権に基づいて幕営を禁止できます。幕営禁止の看板がなくても、集落に近い山麓で幕営すると、土地所有者とトラブルになることがあるので注意が必要です。

ケース5:山菜を見つけたけど「不法採集のための立ち入り禁ず」の看板。やっぱりダメ?

自然公園の特別保護地区や特別地域では、植物の採取が制限されており、違反すれば罰則があります。有名な山の多くがこういった特別保護地区や特別地域に含まれています。

先生

通常、松茸やシイタケ、山菜、山野草など商品価値の高い植物は土地所有者が採取を禁止を明示していることが多く、それを採取をすると罪に問われます。山の中の天然のナメコや栗なども、土地所有者が警察に窃盗の被害届を出したケースがあるので、注意が必要です。

一方、ツクシやヨモギなど雑草類は採取禁止が明示されていることは少なく、実際には黙認されていることが多くあります。その場合は罪に問われることは少なく、仮にツクシを取っても、それに対して苦情を言う土地所有者はほとんどいないと考えられます。

いずれにしても「無断で他人の所有地に立ち入り、許可なく草木や植物などの産物を採取する」という行為自体は窃盗罪にあたるので注意しましょう。

OKでもNGでもない。そのときに登山者が考えるべきこと

こうやって見ていくと、「登山」という行為は、無条件に「自由」に行えるものではない、ということがわかってきました。

かといって、「あれもダメかも……」「これもダメだろうな」と自己規制を強めすぎたり、人の目を気にしすぎると、登山は「ただひたすら決められた道を歩く行為」になってしまいます。

困難な岩壁に挑戦をしたり、自然の中で山を登ることの価値や自身の能力を見出す「アウトドア活動の自由」とは相反するものに、登山がなってしまっては少し残念です。

登山者自身も積極的に意見をのべよう!

ここで思い出してみてください。

第12条には「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」とありました。

登山の自由を守る上で、登山者にどんな「不断の努力」が必要なのか、一登山家としての溝手先生の言葉をうかがいたいと思います。

先生

登山を制限する法律・条例はたくさんあり、日本では登山は規制の対象です。そのため、登山ができるのかどうかが法的にあいまいな場面が多く、登山は法律の隙間で「黙認」されているのが実情です。そのため、登山が簡単に制限されることがあります

登山は、目立てば叩かれ、目立たない場合に黙認される傾向があります。

例を挙げると、観光地にある岩場でのクライミングは、目立てば観光客から「目障りだ」「うるさい」などと叩かれて、できなくなることがあります。雪山でテントを張る場合には、土地所有者からクレームが出ないことを期待するほかありません。土地所有者からクレームが出れば幕営はできないのです。

先生

安心して登山ができるためには、登山の法的保障が必要です。そのためには、登山者が登山の制限に対し積極的に意見を述べることが必要です。登山者が受動的なままでは、登山はいくらでも制限される可能性があります

少し難しい法律の話もありましたが、「登山道を歩く」ということをきっかけにいろいろなことがわかりました。

私たち登山者が知っておくべきことは、日本では「登山」というものがとてもあやふやな条件下で成り立っているアクティビティだということ。ぜひ自身が気になる問題についても、これを機に考えてみてください。そして登山者同士で共有していきましょう。

記事監修:みぞて法律事務所 溝手康史弁護士