初級者から挑戦できる天神尾根往復コース

天神尾根往復コースは、谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)に乗ることで、天神平(標高1,319m)からスタートできるため、頂上までの標高差が少ないのが特徴。

ルート上の危険箇所もほとんどないため、初級者のステップアップ登山におすすめ。鎖場や岩場が多いですが、気をつけて登れば大丈夫です。

コース概要

最高点の標高: 1943 m

最低点の標高: 1324 m

累積標高(上り): 719 m

累積標高(下り): -719 m

コース概要

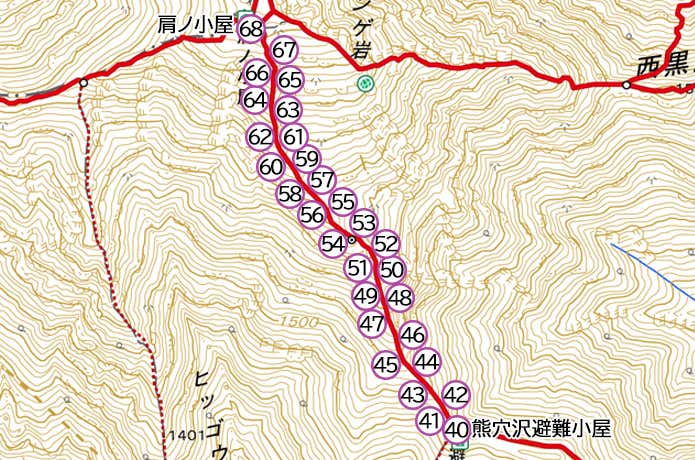

土合口駅 (ロープウェイ)→天神平駅(45分)→熊穴沢避難小屋(30分)→天狗の留まり場(55分)→オキノ耳(45分)→天狗の留まり場(30分)→熊穴沢避難小屋(40分)→天神平駅(ロープウェイ)→土合口

谷川岳までのアクセス情報

谷川岳の麓にある谷川岳ヨッホまでのアクセスを解説。2024年12月に谷川岳ロープウェイから谷川岳ヨッホに名称が変わりました。最寄り駅からバスの他に、歩いても行けますよ。

クルマの場合

関越自動車道「水上」I.C→国道291号線を谷川岳方面へ14㎞(約25分)

■谷川岳ヨッホ 駐車場

台数:1000台+500台

トイレ:あり

料金:5月1日〜11月30日/大型1,000円・小型500円、12月1日〜4月30日/大型1,000円・小型1,000円

公共交通機関の場合

①上越新幹線「上毛高原駅」下車→「谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)」行きバス(約50分)

②上越線「水上駅」下車→「谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)」行きバス(約25分)

登山口(谷川岳ヨッホ)情報

谷川岳ヨッホへは、谷川岳ベースプラザから乗車が可能です。

谷川岳ヨッホへ乗るために、受付でチケットを購入します。繁忙期の週末になると、チケットの行列は屋外にある駐車場まで伸びるほど。スタートが遅れる可能性が高いため、コースタイムは余裕をもって設定しましょう。

谷川岳ベースプラザには、大小さまざまのロッカーがあります。登山で使わない荷物は、ここに預けていきましょう。

チケット売り場前のエリアには、トイレや自動販売機も完備。いくつかある自動販売機のひとつでは、谷川岳の天然水も販売しています。

チケットを購入したら、ロープウェイ乗り場へ向かいましょう。ロープウェイ乗り場へは、スロープで上がる方法とエレベーターで上がる方法があります。

ロープウェイ乗り場の途中に、時間・季節によっては登山カードを提出するスペースが設けられています。谷川岳で分からないことがあれば、係員さんに尋ねましょう。

谷川岳ヨッホの乗り場・土合口駅です。付近にはトイレがあるので、乗る前に準備をしておきましょう。

係員さんの誘導に従ってロープウェイに乗り込んでください。

片道約7分で天神平駅に到着。右手の階段を下りるとレストラン、左手の出口に行くと天神平へと出ます。

ロープウェイ乗り場の脇には、トイレと自動販売機が。登山前にチェックしておきましょう。

ロープウェイの下り最終時刻は、シーズンによって変わるので注意。出発前に確認しておきましょう。

コース詳細ガイド

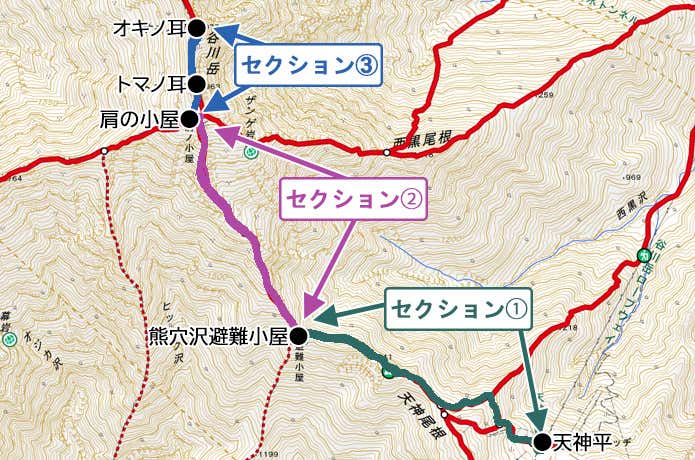

今回は3つのセクションに分けて紹介します。

それでは、谷川岳の頂上へ向けて出発しましょう。

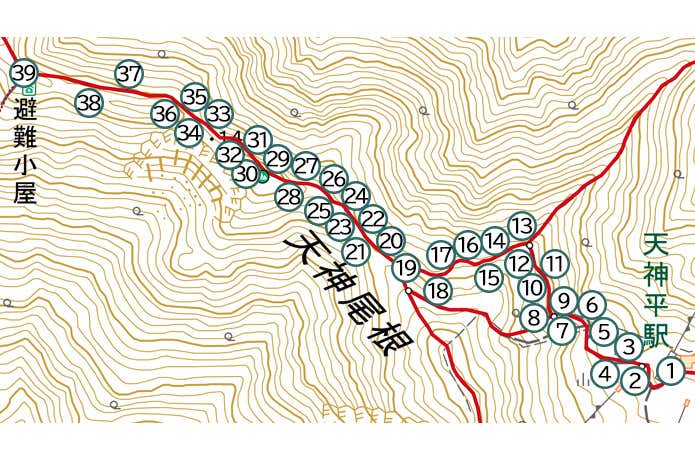

セクション①天神平~熊穴沢避難小屋

天神平から熊穴沢避難小屋までは、ゆるやかな登りが中心。木道で整備されているので、安心して歩けるでしょう。

ロープウェイを下りたら天神平。広場となっているので、準備にぴったりの場所です。

天神平を左手に歩いていくと、リフト乗り場の横に登山口が。最初は整備されたなだらかな道です。

登山口に入ってすぐに小さな沢が流れていますが、板の上を歩けば濡れずに歩けます。

しばらくすると、ゴツゴツとした岩の上が出現。つまづかないように進んでください。

登山道を歩いてると木道が現れ、歩きやすくなっていきます。

いったん木道から下り、登山道が大きくカーブ。道幅がやや狭くなります。

再び道が木道に。段差があるので、登りやすいルートをとって歩いていきましょう。

再び木道を下り、石が少し転がる登山道に。ところどころ小さい段差があるので注意してください。

やや大きめの段差がある場所。登山道の脇からなら登りやすいですよ。

木道による、歩きやすくなだらかな道です。

木道の途中に右手側が切れ落ちている場所も。踏み外さないように気をつけましょう。

しばらく、なだらかな木道の上を歩いていきます。

木道がいったん終わりますが、道はなだらかなまま。足元に障害物が少ない登山道が続きます。

登山道の途中に段差があるので、左脇の石を使って進んでください。

登山道が少しだけ二手に分かれますが、左側の方の道が歩きやすいです。

また木道の登山道に。しっかりと整備されていますよ。

木道が階段状となるので、板の上を歩いていってください。

木道が再び終わります。

少し傾斜が上がり、足元にゴツゴツとした岩が露出。気をつけながら進んでください。

ロープウェイを使わずに登ったときの合流ポイント。下山時に迷いこまないようにしましょう。

天神平から400mほどの地点。谷川岳まではあと3.5kmです。

やや大きな岩と木の根により道が狭まっている場所。左手から抜けていきましょう。

足元に岩があるところもありますが、比較的歩きやすい道が続いていきます。

ゴツゴツとした岩を登るポイント。足元が悪いので注意しながら登りましょう。

板の上を渡って進んでください。

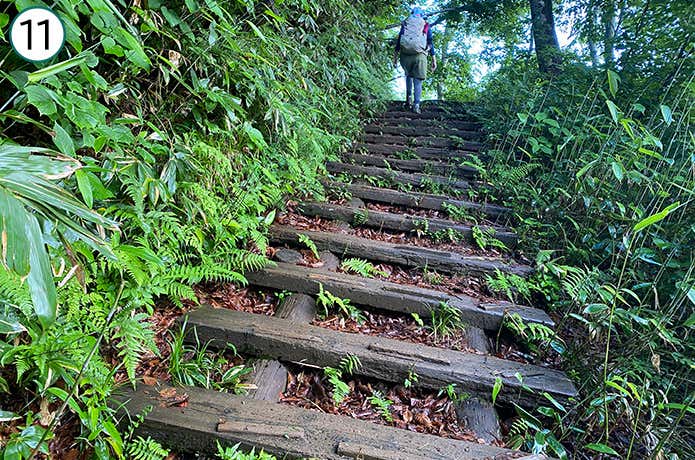

階段のような木道の上を歩いていきます。踏み外さないように注意してください。

木道が少し途切れる場所があります。油断せずに歩いていきましょう。

木が登山道側にやや飛び出しているポイント。身長が高い方はぶつからないように注意してください。

歩きやすい木道が、左右に分かれて続きます。

天神峠へ行く道との分岐。木道に沿ってまっすぐ進んでください。

木道との間に木の根が大きく露出した場所が。気をつけながら乗り越えてください。

木々が開いて景色が見えるポイント。天神平から1km、谷川岳まで2.9m地点です。

階段状となった木道を登り、熊穴沢ノ頭のピークへ向けて歩いていきましょう。

岩の上を歩いてきます。傾斜はゆるやかなので、足元に気をつければ大丈夫。

再び木道の階段へ。少し傾斜があるので、体力配分に注意しましょう。

階段上部にはトラロープが。補助として使いましょう。

階段を登りきると、景色が見えるポイントが。天気がいい日はさまざまな山々が見られます。

傾斜は再びゆるやかに。危険なポイントもありません。

道幅がある木道の上を歩いていきます。

土留めによる段差が連続する場所。ペースを乱さずに登っていきましょう。

登山道を少しだけ下っていきます。

下りが終わると、すぐにまた登りが。ゆるやかな傾斜なので、自分のペースで進んでいきましょう。

熊穴沢ノ頭のピーク付近です。特に目印などはありません。

熊穴沢ノ頭のピークをすぎると、登山道は再び下りが始まります。

下りの登山道も木道などで整備されており、歩きやすく整備されています。

右側がやや崩れているポイント。山側に寄りつつ気をつけて歩いてください。

下りが落ち着いてくると、平坦に近い道が続いていきます。

登りが再開すると、階段状の木道に。

木道は少しの区間だけ平坦になりますが、途中途切れている場所があるので気をつけてください。

岩場を登るポイント。濡れていると滑りやすいので注意してください。

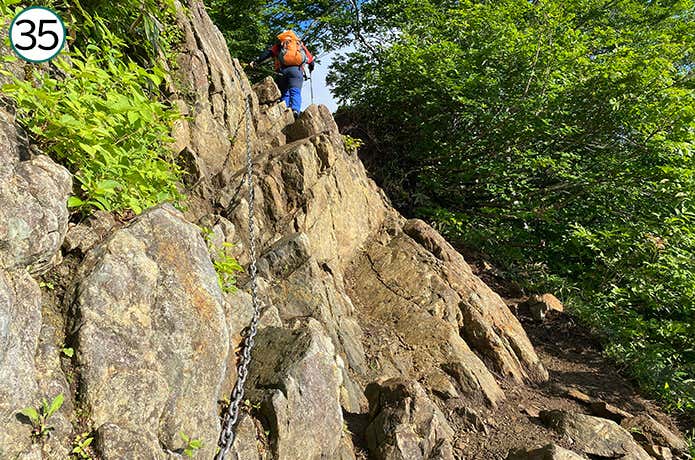

鎖場となっている右手が崖となっている場所。慎重に進んでください。

鎖場の先には岩場を歩いていくポイントも。難所というほどの場所ではありませんが、足元に気をつけてください。

しばらくすると、登山道にゴツゴツとした岩がたくさん出現。

木の根を乗り越えるポイントも。傾斜はゆるやかなので、歩きやすい場所を見つけて進んでください。

平坦に近い登山道となれば、避難小屋はもうすぐ。

赤い壁の建物が熊穴沢避難小屋。登山道の裏手側に入り口があり、中にベンチがあります。ここから本格的な鎖場が増えてくるので、休憩をしていきましょう。

セクション②熊穴沢避難小屋~肩ノ小屋(約83分)

熊穴沢避難小屋からは、鎖場と岩場の連続。傾斜も上がっていくので、体力配分に注意しましょう。

避難小屋前の「谷川岳山頂」という看板に従って進んでいきましょう。

避難小屋からしばらくは砂利道となります。

なだらかな道から、一気に急な傾斜の岩場が出現。ロープを補助に使って、気をつけながら登ってください。

次の岩場ではロープが左手側に。一歩ずつ確実に前へと進みます。

岩場を登り切ると、短い区間ですがなだらかな場所に。

すぐに補助のロープがある岩場と階段が現れます。体力が奪われるので、ペースを守りながら進みましょう。

階段を登ってしばらくすると、ロープと鎖が張られた岩場が。登りやすい方を使いましょう。

岩場は渋滞しやすいので、ゆずり合いながら進んでください。

岩場を過ぎた後、やや大きな段差がある場所があるので注意。

再び鎖場が出現。鎖を頼りにしすぎないように、気をつけて登ってください。

傾斜はありますが、足の置き場はたくさんあるので、安全を確保しながら上がっていきます。

このポイントには鎖がないので、手と足を上手く使って登っていきましょう。

岩場と草むらの脇に登山道があるので、通り抜けていきましょう。

小さな岩場があるポイント。足元に注意していれば、すぐに通過できます。

木道がある平坦な区間。休憩がしやすいポイントでもあります。

やや傾斜がある岩場ですが、短い区間なのですぐに登りきれるでしょう。

鎖場はありませんが、ゴツゴツとした岩がある道を通っていきます。

再び鎖のある岩場。岩の取っ掛かりに足を乗せて登っていきましょう。

木々の高さが低くなり、視界が良好になります。

歩きにくい大きな岩の上を乗り越えていきましょう。

鎖のある岩場に比べれば歩きやすいですが、何てことない場所ほど転倒に注意してください。

手を使って岩場を登っていく場所なのですが、岩が大変すべりやすいポイントなので気をつけましょう。

左側にトラロープがあるポイント。道幅はありますが、トラロープに寄り過ぎないようにしてください。

登りが少し落ち着き、平坦な木道が出てきます。

「天狗の留まり場」という看板が設置してあるポイントに到着。休憩がしやすく、展望がいい場所です。

天狗の留まり場から先は、歩きやすい木道の階段。

次のチェックポイントの肩ノ小屋がある稜線が見えてきました。

しばらく美しい山々を見ながら登山ができます。

少し道がなだらかになりますが、すぐに傾斜がある登山道に変化。

短い区間ですが鎖が張られているポイントです。必要があれば鎖を使って登ってください。

岩場ではないですが、傾斜はしだいにアップ。

鎖のない岩場は、登りやすいポイントを見つけて上がっていきましょう。

岩場を乗り越えると、歩きやすいなだらかな道を進んでいきます。

登山道の途中に木で作られた段差があるので気をつけてください。

しばらくすると、また岩がゴロゴロとしている場所に。

先程より大きめの段差に注意しつつ登っていきましょう。

岩の上を歩く場所です。登山靴のグリップを効かせながら乗り越えてください。

道幅が狭く歩きにくいので、人の流れに気をつけつつ進みましょう。

再び木で作られた小さな段差があります。

小石と岩場がミックスされているポイント。足を滑らせないようにしてください。

岩を迂回するように左手を歩いていきます。

ゴツゴツとしている地面を歩くので、しっかりと足元を確認してから登ってください。

笹の高さが低くなり、一気に視界が開けます。

傾斜のある岩場は、初級者の方だと体力が奪われるでしょう。ペースを乱さないように登ってください。

道が二手に分かれますが、すぐに合流するので登りやすい方を選択しましょう。

天神ザンゲという大きな岩の上で休めるポイントに到着。振り返れば、今まで登ってきたルートが一望できます。

段差を乗り越えつつ、肩ノ小屋を目指しましょう。

急斜面というほどではありませんが、足裏を刺激するゴツゴツとした登山道が続きます。

大きな段差があるので、左側にある岩を使って登るといいでしょう。

肩ノ小屋が近づくと、登山道が階段状になります。

ロープの外側に行かないように登ってください。肩ノ小屋はもうすぐそこです。

肩ノ小屋に到着しました。肩ノ小屋では、飲み物やバッジなどの販売がありますよ。

肩ノ小屋~トマノ耳・オキノ耳(約18分)

いよいよ谷川岳の山頂です。難所はありませんが、すれ違いがしにくい場所が多いので、ゆずり合いつつ登頂してくださいね。

肩ノ小屋の先にある登山道からトマノ耳を目指しましょう。

トマノ耳への序盤は階段を登っていきます。

しっかりと整備されていますが、つまづきやすい岩があるので注意しましょう。

西黒尾根との合流ポイント。下山時に西黒尾根方面へと行かないように気をつけてください。

トマノ耳が目前に迫ってきました。

トマノ耳と書かれた看板に従い、ピークを踏みに行きましょう。

トマノ耳に到着しました。谷川岳は双耳峰なので、次はオキノ耳を目指します。

オキノ耳へはいったん登山道を下っていきます。

山頂付近は混雑しやすいポイント。渋滞することがあるので、ゆっくり待ちながら進みましょう。

右側が崖となっているので、下りの勢いをおさえつつ歩いてください。

しばらくは危険なポイントがなく、傾斜がゆるやかな道を進んでいきます。

オキノ耳への登り。あと一息です。

左右に道が分かれますが、右は道が細く傾斜があるので、左手の道の方がおすすめ。

大きな岩を迂回しつつ、頂上へ歩いていきます。

山頂近くになると、また岩場が出現。足の置き場に気をつければ難所ではありません。

登山道を少しだけ下ります。

大きい段差がある岩場。足の置き場が少ないので、一人ずつ登ってください。

山頂への最後の岩場です。

オキノ耳はもう目前。頂上周辺も岩場となっているので、最後まで油断しないようにしましょう。

オキノ耳に到着しました。これで谷川岳の双耳峰を踏破です。

谷川岳の天気と地図をチェック!

谷川岳へ行く前に、当日の天気を確認しましょう。また、事前に地図を用紙してルートを確認してください。

谷川岳のふもと(みなかみ町)の10日間天気

| 日付 | 01月19日 (月) |

01月20日 (火) |

01月21日 (水) |

01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

01月25日 (日) |

01月26日 (月) |

01月27日 (火) |

01月28日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  晴 |

晴時々曇 |

晴時々曇 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

晴時々曇 |

雪時々止む |

曇 |

曇時々晴 |

曇 |

| 気温 (℃) |

11 -2 |

3 -1 |

2 -6 |

1 -7 |

5 -10 |

5 -8 |

1 -5 |

4 -5 |

8 -7 |

4 -3 |

| 降水 確率 |

20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 40% | 40% | 40% |

データ提供元:日本気象協会

谷川岳の登山指数

| 日付 | 01月20日 (火) |

01月21日 (水) |

01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

昭文社 山と高原地図 谷川岳 苗場山・武尊山

天神尾根往復コースで経験値アップ!

天神尾根往復コースは初級者からチャレンジできるルート。鎖場や岩場など、アスレチックに富んだ要素が登山経験値をアップさせます。これからの登山に、きっと役立つ山行になるでしょう。

何度登っても飽きない、日本アルプスのような美しい景色も魅力のひとつ。この記事を参考に、多くの人が愛してやまない谷川岳へ出発しましょう!

※この記事内の情報は特記がない限り公開初出時のものとなります。登山道の状況や交通アクセス、駐車場ならびに関連施設などの情報に関しては、最新情報をご確認のうえお出かけください。

天神尾根往復コースを見ている人にはこちらもおすすめ

▼他のコースも合わせてチェック!

▼谷川岳は紅葉の時季もおすすめ