アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

日本三大急登を登りマチガ沢を下る

現在は谷川岳ヨッホ(ロープウェイ)と天神峠ペアリフトで標高1500mの天神峠までアクセスできる谷川岳(1977m)ですが、これを利用せず山麓の土合口から徒歩で山頂を目指すクラシックコースが西黒尾根。登山口である土合口との標高差は実に1200m以上、日本三大急登にふさわしい登りごたえ抜群のコースです。

また中腹のラクダのコルからは、双耳峰であるトマノ耳・オキノ耳の間に端を発するマチガ沢に沿って厳剛新道が派生しており、登りと下りで違った地形を歩くという変化を楽しむことも可能なコースです。

コース概要

最高点の標高: 1943 m

最低点の標高: 750 m

累積標高(上り): 1303 m

累積標高(下り): -1303 m

技術的難易度: ★★★☆☆

・ハシゴ、くさり場、雪渓、渡渉箇所のいずれかがある

・転んだ場合に転落・滑落事故につながる箇所がある

・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

凡例:グレーディング表

コース概要

土合口・谷川岳ベースプラザ(10分)→西黒尾根登山口(160分)→ラクダのコル(80分)→トマノ耳(10分)→オキノ耳(10分)→トマノ耳(60分)→ラクダのコル(110分)→厳剛新道登山口(20分)→西黒尾根登山口(10分)→土合口・谷川岳ベースプラザ

土合口へのアクセス

谷川岳ヨッホの山麓駅でもある谷川岳ベースプラザのある土合口が、車・公共交通機関ともに登山口に最も近い場所です。

車の場合

関越自動車道「水上」IC-国道291号線-谷川岳ベースプラザ駐車場まで14㎞(約25分)

■谷川岳ベースプラザ 駐車場

台数:1000台+500台

トイレ:あり

料金:5月1日〜11月30日/大型1,000円・小型500円、12月1日〜4月30日/大型1,000円・小型1,000円

谷川岳ベースプラザの駐車場は6階建ての広大なスペースを誇りますが、24時間営業なのは1階のみ。2〜6階は谷川岳ヨッホの営業時間にあわせて営業するので、それより早く早朝から登山する場合は1階を利用しましょう。

少し手前の谷川岳インフォメーションセンターやJR上越線・土合駅前にも駐車場があります。

バスの場合

上越新幹線・上毛高原駅から、みなかみ温泉・谷川岳ヨッホ(谷川岳ロープウェイ)・湯の小屋方面へ関越交通バスが運行されており、約45分で到着します。

電車の場合

JR上越線・土合駅が最寄りとなります。地下にある下り線ホームから地上の改札口まで486段の階段を登らないといけない「モグラ駅」として知られています。土合駅から谷川岳ベースプラザへは、徒歩約25分ほどかかります。

コース詳細ガイド

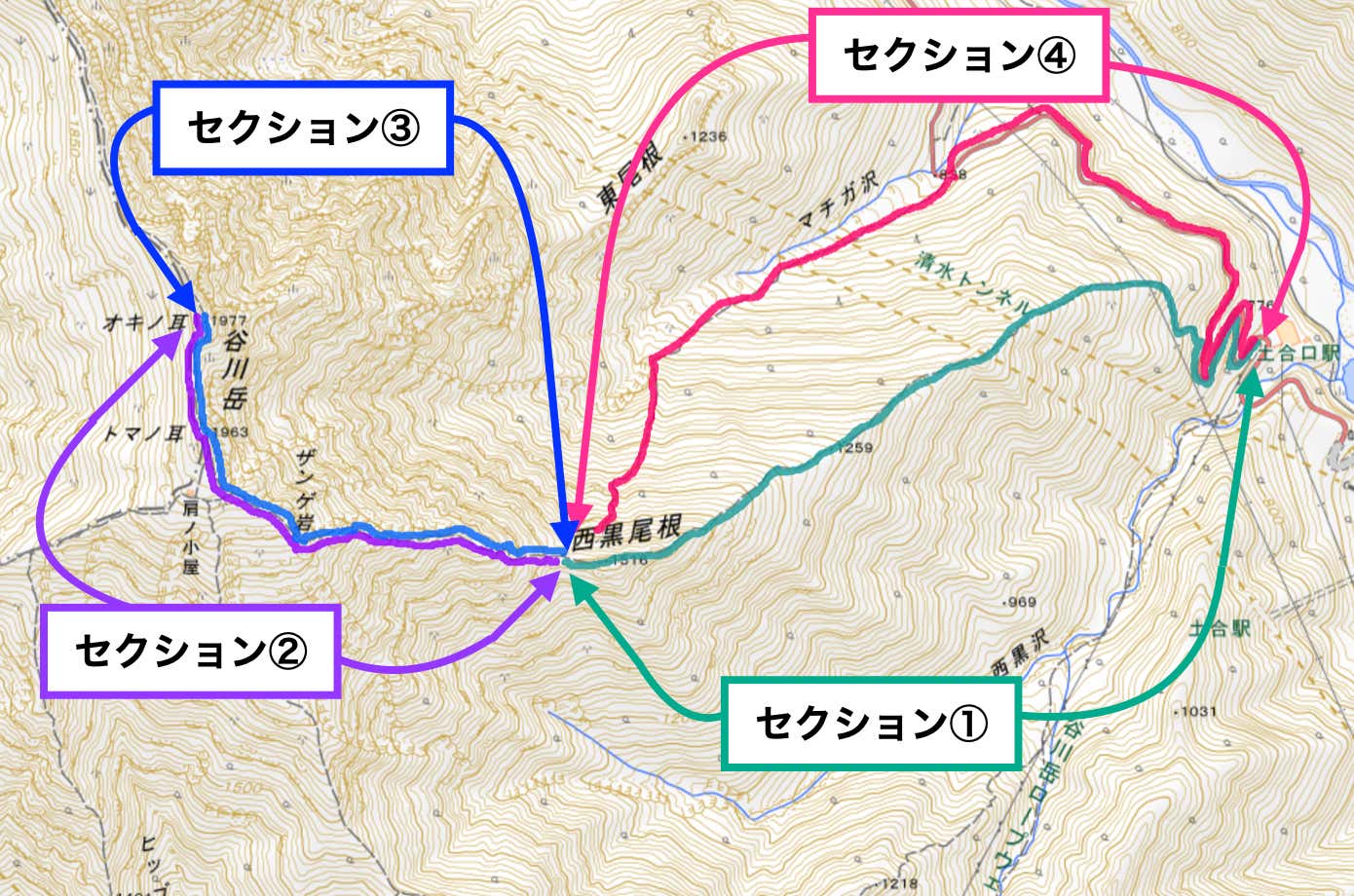

今回はコースを4つのセクションにわけて紹介します。

セクション①:土合口〜ラクダのコル(170分)

セクション②:ラクダのコル〜谷川岳(90分)

セクション③:谷川岳〜ラクダのコル(70分)

セクション④:ラクダのコル〜土合口(140分)

*各セクションをクリックすると、そのセクションへジャンプします

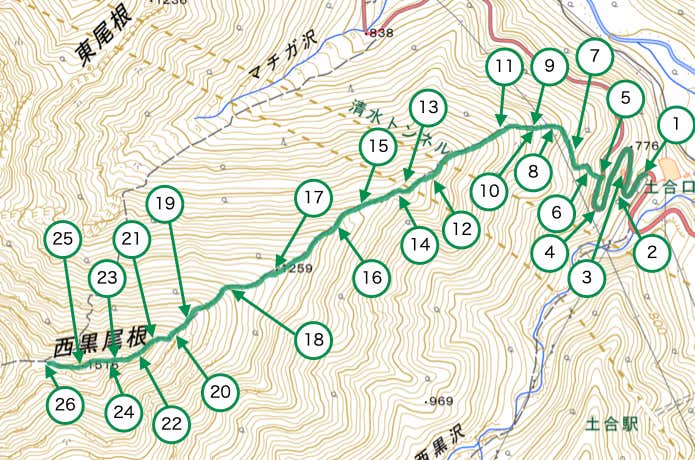

セクション①:土合口〜ラクダのコル(170分)

セクション1の前半はひたすら樹林帯の登りです。標高1400mを越えたあたりから岩稜帯となり、3箇所の鎖場が続きます。ラクダの背から下れば、厳剛新道との合流地点であるラクダのコルに到着です。

谷川岳ヨッホ乗り場を左手に見ながら、舗装路を進んで行きます。一ノ倉沢へと続くこの林道は、一般車両は通行禁止です。

最初のヘアピンカーブの傍にあるのが、谷川岳山岳資料館です。資料展示の他、谷川岳グッズなどの土産物や熊鈴なども販売しています。

続いて左手に現れる建物が、谷川岳登山指導センターです。登山計画書(登山届)の事前提出やWEB申請が済んでいない場合は、必ずここで登山計画書を提出しましょう。トイレや休憩所も併設されています。

このヘアピンカーブを登ると、西黒尾根の登山口は間近です。

林道と分かれ、左手の西黒尾根登山口へと進んでいきます。ここからは、未舗装の登山道となります。

登山口からいきなり、急斜面をまっすぐ進む急登が始まります。

しばらく登ると、斜面をトラバース(横断)するような登山道に変わり、ジグザグに進んで行きます。

登山道が左へカーブして送電線をくぐると、いよいよ尾根上の登りが始まります。

登山道はブナなどの樹林帯を登っていきます。樹齢を重ねた巨木も点在しています。

樹林帯とはいえ、足元は岩が積み重なった区間も点在します。まだ先は長いので、大きな段差を避けて体力を消耗しないように進みましょう。

周囲は広葉樹林が多く、春の新緑や秋の紅葉の時期はひときわ美しい森となります。

地下を上越線の清水トンネル・新清水トンネルが通っている付近では、登山道がいくぶんゆるやかになります。

全体の4分の1を進んだことを示す看板が立つ小さなピークから、少しだけ下っていきます。

下りきったコル(鞍部)からは左方向の視界が開け、谷川岳ヨッホ・天神平駅や天神平スキー場の芝生の斜面が見えます。

しばらくは歩きやすい土の登山道を、なだらかに登り返していきます。

登山道はふたたび歩きにくい岩場の急斜面に変わります。

登山者たちが積んだと思われるケルンがある標高1300m地点。ここでようやく、谷川岳ヨッホ・天神平駅とほぼ同じ標高まで登ってきたことになります。

このあたりまで登ってくると周囲の樹林帯は巨木が減り、樹齢の若い木が目立ってきます。足元の岩も少し小ぶりに変わります。

尾根の右側(北側)をトラバースするように登っていきます。

尾根を横切り左側(南側)に移ると一気に樹林が開け、岩場に出ます。この岩場をトラバース気味に登っていきます。

岩場を進んでいくと、最初の鎖場が現れます。斜度はそれほど急ではなく、鎖に頼りきりにならなくても通過することができます。

逆にここで恐怖を感じたり、手がかり(ホールド)・足がかり(ステップ)となる岩角や岩の割れ目を探すのに難儀するようであれば、引き返した方が賢明です。

ふたたび尾根の左側(南側)の岩場を進みます。前方に見える稜線は、天神峠リフトから続く天神尾根コースです。

続いて、2番目の鎖場を通過します。斜度は先ほどと同じくらいですが、ホールド・ステップ探しは少し難しくなります。

すぐに3番目の鎖場が現れます。この岩場からも天神尾根がよく見えます。

ラクダの背という標識が立ったピークに登頂します。ここから下りきった場所が、ラクダのコルです。

ラクダのコルに到着です。手前の巨岩の裏側には「西黒尾根ガレ沢の頭」という別の地名標識が埋め込まれています。

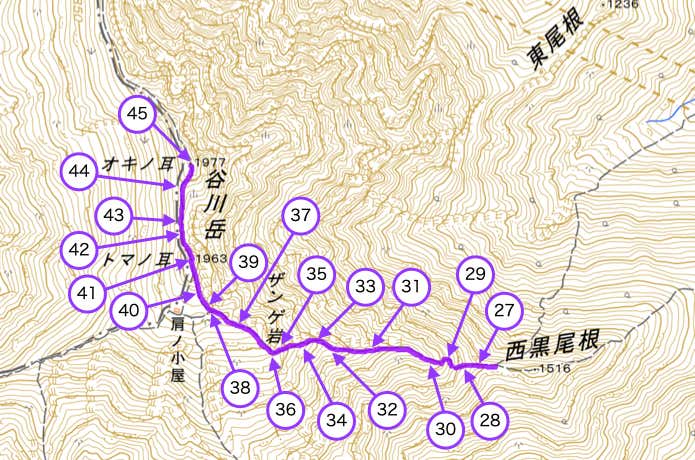

セクション②:ラクダのコル〜谷川岳(90分)

このセクションは、すべて森林限界上の岩稜歩きとなります。ペンキマークを頼りに岩場を登り、ザンゲ岩まで来たらあとひと息。天神尾根コースと合流して、トマノ耳・オキノ耳の双耳峰からなる谷川岳に登頂します。

ラクダのコルからは、トマノ耳までほぼ登り一辺倒の岩稜が続きます。

このセクションでは、岩に黄色いペンキマークがつけられています。これになるべく忠実に進むことで、ルート外れを防止することができます。

ルートが直角に曲がる箇所にある4番目の鎖場です。登りであれば鎖に頼りすぎず、右側の岩場を登った方が容易です。

このあたりは、稜線が比較的なだらかな区間です。ただし両側は切り立った岩稜なので、転倒や滑落には注意しましょう。

登山道は岩場が続きますが、周囲の斜面は草原になっており夏は高山植物が美しい区間です。

上方に見える大きな岩は、地形図にも記載されているザンゲ岩です。冬でも雪に埋もれることなく黒々と雪面から顔をのぞかせる、西黒尾根のシンボル的存在です。

平らな一枚岩につけられたロープとそれに続く5番目の鎖場。こちらも登りでは、無理につかまらなくても通過することができます。

岩場を登っていくと、少しずつザンゲ岩が近づいてきます。

ザンゲ岩手前の6番目の鎖場です。斜度がゆるやかな岩場なので、つかまらなくても難なく通過できます。

ついにザンゲ岩まで登ってきました。この場所でほぼ9合目といってよいでしょう。

ザンゲ岩から先は傾斜もゆるやかになり、笹原の中を登っていきます。前方にトマノ耳、右奥にオキノ耳と山頂も近づいてきました。

この道標のある場所から左に進むと天神尾根コースへの巻道となります。肩ノ小屋に先に立ち寄りたい場合も、この巻道を通った方が近道です。山頂へは正面に進みます。

この道標がある地点でついに天神尾根と合流し、主稜線となります。トマノ耳山頂には右へ進みましょう。

笹原と草原の中を登っていくと、ほどなくしてトマノ耳の山頂が見えてきます。

トマノ耳(1963m)の山頂に到着です。ロープの向こうは断崖絶壁なので、立ち入らないように注意しましょう。

トマノ耳からは、最高峰のオキノ耳が間近にそびえています。片道約10分の道のりなので、足を延ばしてみましょう。

トマノ耳とオキノ耳の鞍部までいったん下り、登り返します。

右側を見下ろすと、マチガ沢の急峻な岩壁の迫力に圧倒されます。

この大岩の左側を巻くように登っていくと、オキノ耳の山頂は目前です。

ついにオキノ耳(1977m)の山頂に到着です。こちらもロープの向こうは断崖絶壁、記念撮影や休憩する人で混み合うこともありますが、決して立ち入らないようにしてください。

トマノ耳を振り返ると、その左側に登ってきた西黒尾根が延々と続いています。山頂での達成感を、しばし満喫しましょう。

セクション③:谷川岳〜ラクダのコル(70分)

この区間はセクション②と同じルートを、下りで利用します。ここでは分岐・鎖場・特徴的な場所に絞って紹介します。

まずはオキノ耳から下り、トマノ耳へと戻ります。

トマノ耳へと登り返します。山頂直下に、巻道がつけられています。

天神尾根との分岐まで下ってきました。右側の笹原の中を下ると肩ノ小屋経由で天神尾根へ、正面へ下ると西黒尾根へと続きます。

このザレ場を下ったら、西黒尾根へは左へ進みます。右へ進むと巻道経由で正面に見える天神尾根コースにつながります。

西黒尾根に出ると、まずは笹原の中をゆるやかに下ります。

ザンゲ岩まで戻ってきました。ここからは急な岩稜の下りが始まります。

傾斜はそれほどでもないものの、滑りやすい一枚岩です。靴底全体でグリップを効かせながら、慎重に下りましょう。

すぐ先に5番目の鎖場があります。登りと違い、必要に応じて鎖につかまりながら下りましょう。

このように傾斜が急で段差も大きな下りは、転倒・滑落を起こしやすい場所です。まっすぐ下るのが難しいと感じたら、クライムダウン(斜面に顔と身体を向けて登りと同じ姿勢で後ろ向きに下る)を実践して通過してください。

なだらかな区間まで戻ってきました。左後方を振り返ると、谷川岳が堂々とそびえています。

こちらも急な岩場の下り、クライムダウンがおすすめです。この時には両足・両手の4つの支点のうち常に3つの支点は岩を踏む・つかんでおくという、三点支持(三点確保)も必須です。

さらに下って4番目の鎖場まで戻ってきました。こちらも登りと違い、必要に応じて鎖につかまりながら下りましょう。

正面のピークがラクダの背、その下がラクダのコルとなります。

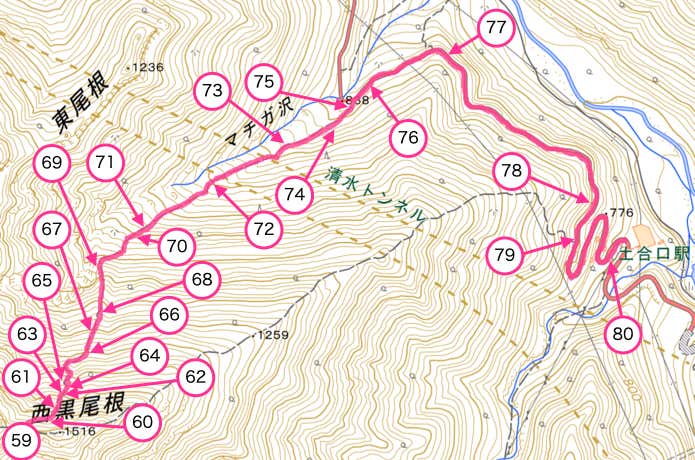

セクション④:ラクダのコル〜土合口(140分)

このセクションでは、西黒尾根と分かれて厳剛新道を下ります。ただしこのルートは「傾斜がきつい下りが続く」「上部には急な鎖場やハシゴがある」「北斜面〜沢沿いを歩くため、岩が濡れていたり苔むしていてスリップしやすい」と三拍子揃った厳しいコースです。

西黒尾根の登降を経ても体力・脚力に余裕があり、集中力も維持できることが必須となります。自信がない場合は登りで様子がわかっている西黒尾根をそのまま下る方が賢明でしょう。

西黒尾根を離れて左へ進み、厳剛新道へと進んでいきます。

厳剛新道に入ってしばらくは、トラバース気味の道が続きます。

すぐに、マチガ沢への急斜面をジグザグに下るようになります。

さらに進むと1番目の鎖場が現れます。急斜面なのでクライムダウンの姿勢で下りましょう。

続いてハシゴが現れます。ハシゴ最上部までの斜面も急なので、注意深く最初の一歩を踏み出しましょう。

ハシゴのすぐ下には、2番目の鎖場があります。ここも急傾斜の岩場なので、クライムダウン必須の箇所です。

すぐに3番目の鎖場です。厳剛新道下りの鎖場は、ここが最後になります。

とはいえ急斜面であることに変わりはありません。森の中をひたすらジグザグに下っていきます。

北斜面で日当たりが悪いため、このように苔むした岩も多いコースです。スリップには常に注意が必要です。

まだまだ樹林帯の中の下りは続きます。濡れた岩もスリップしやすいので注意しましょう。

下りきった場所にある第一見晴は樹林が開けており、背後にはマチガ沢の岩壁と滝や雪渓を望むことができます。

第一見晴を過ぎると道は斜面を斜めに下るようになり、やや傾斜が緩やかになります。正面に連なるのは、湯檜曽川を挟んで対岸にそびえる朝日岳・笠ヶ岳・白毛門などの山々です。

やや傾斜が緩やかになったとはいえ、足元は歩きにくい岩場が続きます。

トラロープが設置された小さな沢を渡る場所も、展望が開けています。

このあたりから、道はマチガ沢に沿ってほぼ平坦に変わります。とはいえ沢沿いでスリップしやすい濡れた岩が多いため、気は抜けません。

小さなせせらぎに沿って、さらに進んでいきます。

ついに厳剛新道入口まで下ってきました。ここからは一ノ倉沢林道の舗装路歩きとなります。

林道に出てすぐ左手に、マチガ沢の解説板とベンチがあります。その奥にはマチガ沢が不気味な迫力をたたえてそびえています。

この林道は一ノ倉沢を鑑賞するハイキング客や写真愛好家も通る道です。こうした人も快適に利用できるように新しいベンチも整備されています。

ゆるやかに下りながら、さらに林道を進みます。このあたりまで来ると、谷川岳ヨッホの架線の音が聞こえてきます。

西黒尾根入口まで戻ってきました。あとはヘアピンカーブを3つ下ればゴールです。

ロープウェイ乗り場が見えてくれば、土合口の谷川岳ベースプラザは目の前です。

谷川岳周辺には様々な登山コースが!

谷川岳にはロープウェイを利用した天神尾根コースのほか、仙ノ倉山(2026m)・平標山(1984m)など群馬県と新潟県の境にある上越国境稜線を縦走するコースなど、様々なコース設定が可能です。

北側に連なる蓬峠に宿泊して、湯檜曽川を挟んで対岸にそびえる朝日岳(1945m)・笠ヶ岳(1852m)・白毛門(1720m)を結ぶ「谷川岳馬蹄形縦走」も、体力自慢の登山者に人気のコースです。

谷川岳の登山適期は?

一般的な谷川岳の登山適期は、雪の心配がない6月下旬から10月上旬頃となります。初夏は高山植物が、秋は鮮やかな紅葉を楽しむことが可能です。

谷川岳ヨッホが冬も運行しているため雪山登山にも人気がある谷川岳ですが、急斜面を登降するため多本爪アイゼンやピッケルなど本格的な装備が必要。世界有数の豪雪地帯で天候も急変しやすいため、初心者にはおすすめできません。

現地の天気予報と登山ルートを事前にチェック!

日本海側と太平洋側の境界線にそびえる谷川岳の天候は変わりやすく、山麓のみなかみ町と稜線でも大きく天気が異なる場合もあります。事前に天気を調べてから、チャレンジしましょう。

谷川岳のふもと(みなかみ町)の10日間天気

| 日付 | 02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

03月06日 (金) |

03月07日 (土) |

03月08日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇 |

曇時々晴 |

晴 |

晴のち曇 |

雨時々曇 |

曇 |

曇時々晴 |

晴時々曇 |

雨時々曇 |

曇時々晴 |

| 気温 (℃) |

17 4 |

12 4 |

14 2 |

15 1 |

6 4 |

11 2 |

10 2 |

9 1 |

9 2 |

8 1 |

| 降水 確率 |

20% | 40% | 20% | 30% | 90% | 40% | 40% | 40% | 80% | 30% |

データ提供元:日本気象協会

谷川岳の登山指数

| 日付 | 02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

あわせて地図も携帯するようにしましょう。

昭文社 山と高原地図 谷川岳

谷川岳の山小屋情報

西黒尾根上には山小屋はないため、山頂直下の谷川岳肩ノ小屋が唯一の宿泊可能な山小屋となります。トイレも併設されていますが、美化協力金として100円が必要。開設期間外は休憩小屋として入口部分のみ利用可能です。

▪️谷川岳肩ノ小屋

開設期間:4月下旬〜11月上旬(要問合せ:年によって変わります)

問合せ:090-3347-0802(8:00~16:00)

開設期間外の問合せ:みなかみ町観光商工課(0278-25-5031)

安全に歩きごたえ抜群の西黒尾根〜厳剛新道を安全に楽しもう!

西黒尾根上部、特に最初の鎖場からザンゲ岩付近までは鎖場もある岩稜となります。また厳剛新道も前述の通り急な鎖場・ハシゴがあり、ほぼ全区間で転倒しやすい道です。

転滑落だけでなく上部の登山者が起こした落石を受ける可能性もあり、上記の区間だけでもヘルメットの装着がおすすめです。

歩き応えがあり達成感いっぱいの谷川岳の名ルート、ぜひ安全な登山を楽しんでください。

西黒尾根~厳剛新道コースを見ている人にはこちらもおすすめ

▼他のコースも合わせてチェック!

▼谷川岳は紅葉時季も人気!