アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

雲取山の魅力

東京都最高峰・東京都唯一の日本百名山として知られる雲取山(2017m)ですが、山頂付近は東京都奥多摩町・埼玉県秩父市・山梨県丹波山村にまたがっています。

春の新緑やツツジなどの花々、秋の紅葉も美しく、年間を通して多くの登山者で賑わいます。

さらに今回紹介するコースのスタート・ゴール地点である三峯神社の目線で見ると、妙法ヶ岳(三峯神社奥宮がある山)・白岩山(今回のコースで登る山)と雲取山を合わせて「三峰山」とされており、信仰の対象としても重要な存在なのです。

日帰りで行くのはコースタイムが長く難しい

SNSなどの山行記録では雲取山に日帰りで登頂しているものも多く見かけますが、実際にはどのコースも往復10時間ほどかかります。

疲労による行動不能や、先を急ぐことで注意力を欠いての滑落などの山岳遭難も多発しており、登山初心者や体力に自信のない人にとっては日帰りでは難しい山です。

体力やスピードによほどの自信と実績がある健脚者以外の登山者は、必ず1泊2日の余裕を持ったスケジュールで登山計画を立てましょう。

▼雲取山についてもっと知りたい方はこちら

三峯神社登山口までのアクセス情報

公共交通機関利用の場合

公共交通機関利用の玄関口は西武秩父線・西武秩父駅。ここからバスに揺られること約80分、三峯神社バス停に到着します。バス停のすぐ隣にトイレが設置されています。

西武バス|三峯神社線 時刻表

クルマ利用の場合

クルマ利用の場合も、三峯神社バス停に隣接した三峰駐車場までアクセス可能です。

*経路1:中央自動車道「勝沼」ICー国道20号ー県道38号ー県道213号ー国道140号ー県道278号ー三峰駐車場

*経路2:関越自動車道「花園」ICー県道43号ー県道209号/県道43号ー国道140号ー県道278号ー三峰駐車場

登山ルートの概要

最高点の標高: 1997 m

最低点の標高: 1065 m

累積標高(上り): 1652 m

累積標高(下り): -1652 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 1泊2日

- コースタイム:9時間55分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

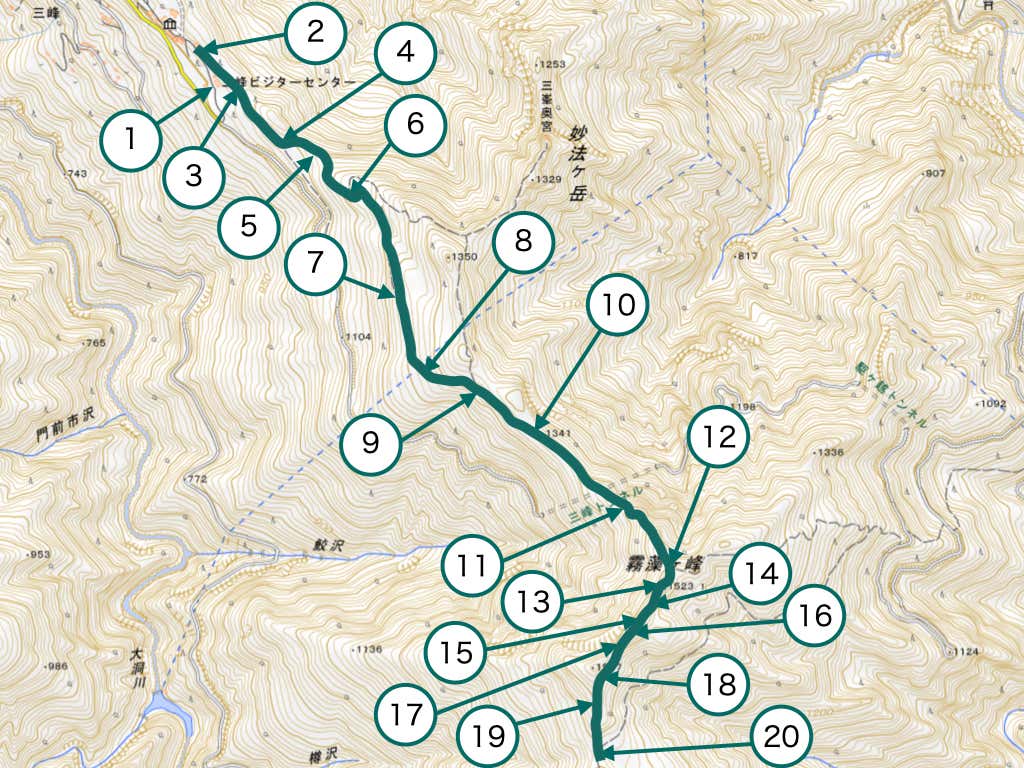

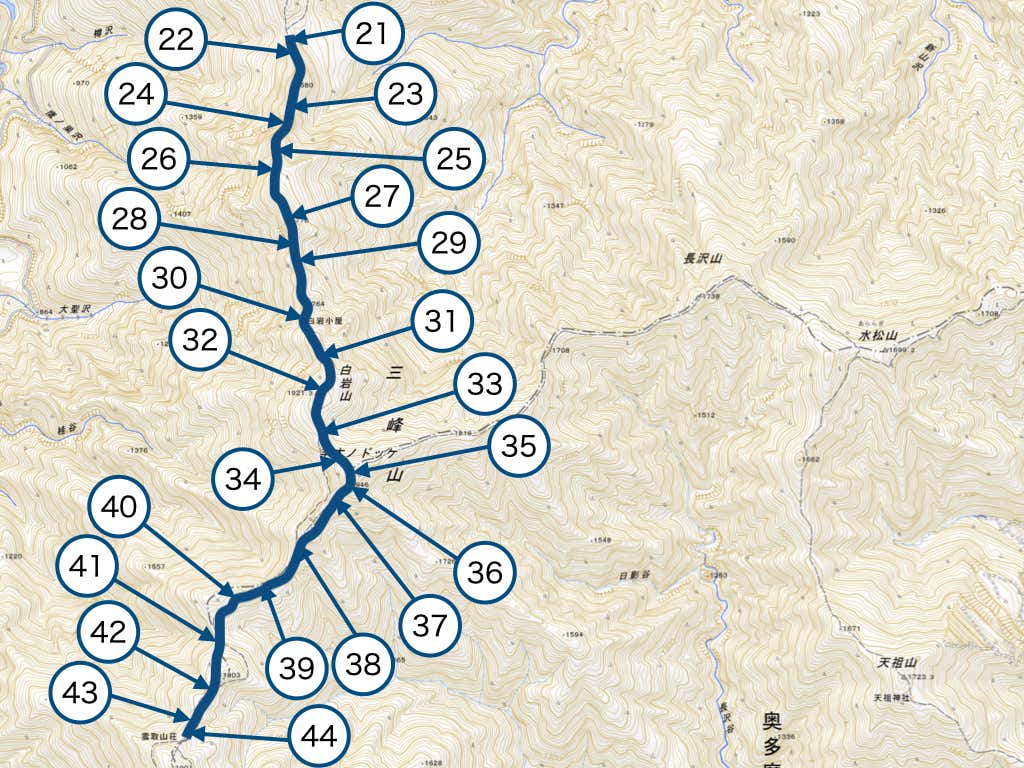

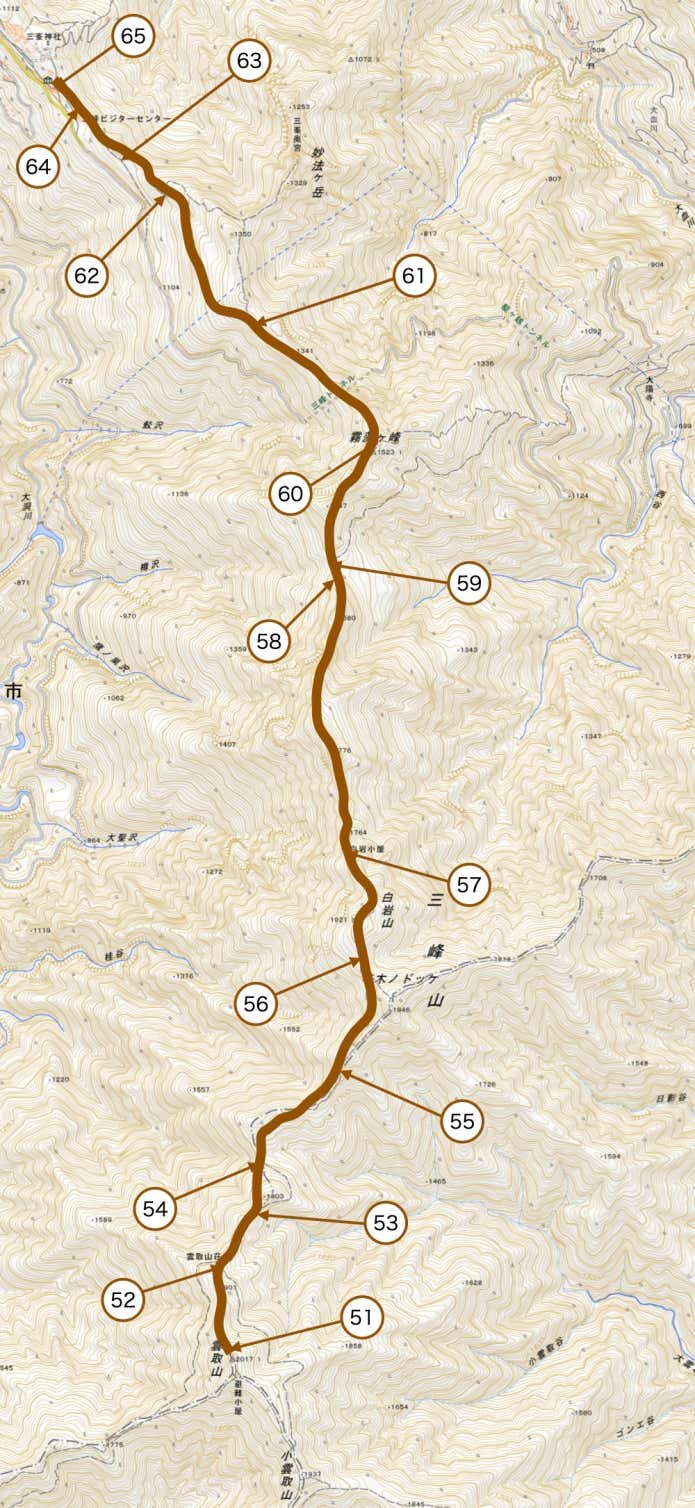

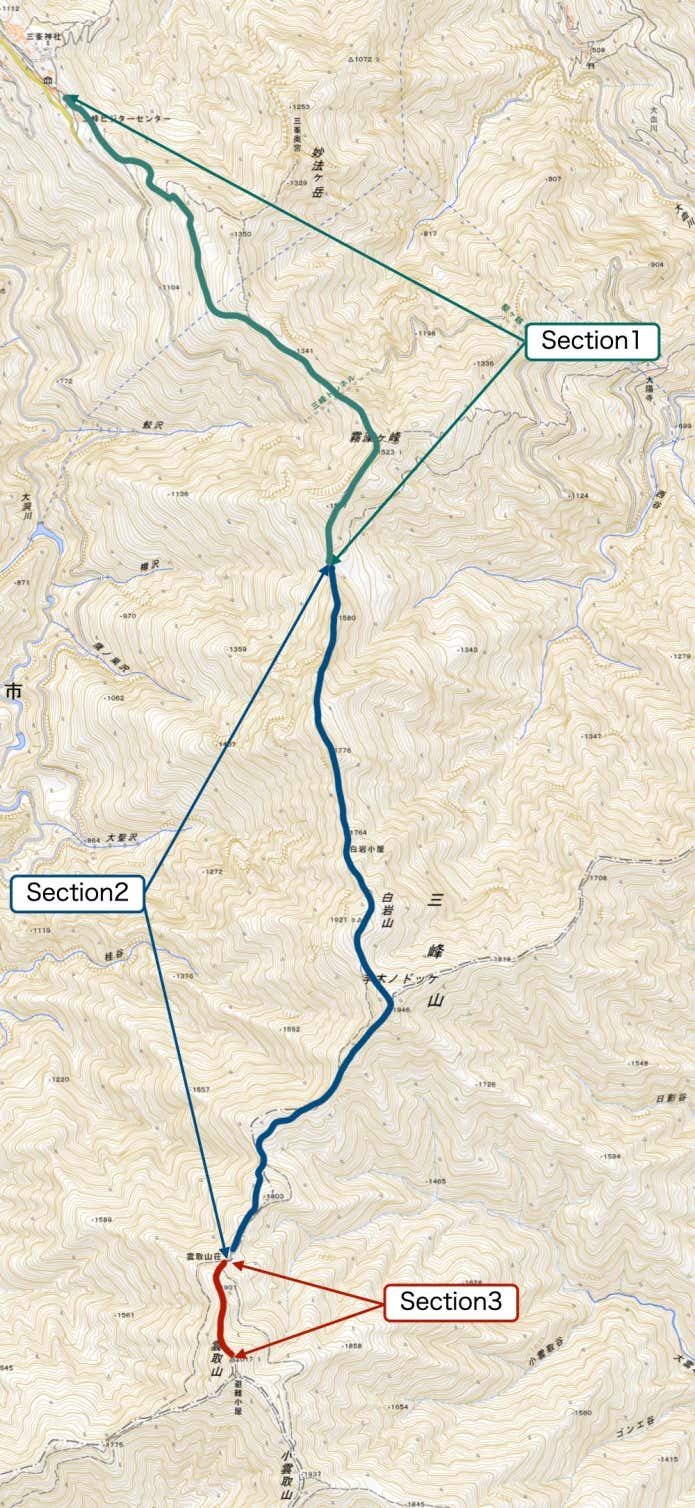

このコースは、三峯神社から霧藻ヶ峰(1523m)・前白岩山(1776m)・白岩山(1921m)を経て雲取山荘に宿泊し、雲取山の山頂をめざします。

いくつものアップダウンを越える必要があり、原生林の中の登山道は一部不明瞭な場所もあります。

登山道がわかりやすく整備された鴨沢からのルートよりはコースタイムは少し短いものの、体力的にも技術的にもワンランク上のコースといえるでしょう。

ルート詳細ガイド

Section1:三峯神社〜お清平(1時間55分)

最初のセクションは三峯神社奥宮への参道をたどり、三之鳥居で奥宮(妙法ヶ岳)への道と分岐します。トイレや休憩舎がある霧藻ヶ峰を越えると、お清平まではゆるやかな下りとなります。

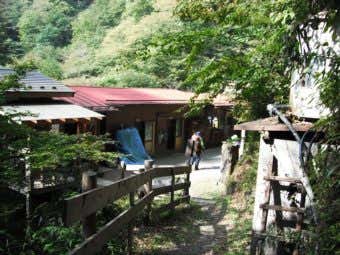

バス停・駐車場から階段を登ると三峰ビジターセンターが。この左隣にもトイレがあります。

ビジターセンターからスロープを登り、正面に進むと三峯神社の境内です。今回は右斜め後ろへ進み、奥宮参道入口へ向かいます。

※三峯神社の境内で撮影された写真は、許可を得て使用しております

いかにも参道といった趣のある杉並木の中を歩いていきます。

やがて石造りの奥宮二之鳥居が現れます。

この鳥居をくぐったところに登山ポストが設置されています。事前提出や電子申請が済んでいない人は、ビジターセンターでなくここで登山計画書を記入・提出してください。

三峯神社ルートには、このように雲取山までの距離と番号が表示された標識が点在しています。ちなみに山頂は23番となります。

木造の奧宮三之鳥居がある場所が妙法ヶ岳分岐です。妙法ヶ岳に登る場合は鳥居をくぐって左に進みますが、今回は直進します。

しばらくは稜線の西側をトラバース(横断)するように登っていきます。

幹が2つに枝分かれした二股桧から、やや急な登りが始まります。

登り切ると妙法ヶ岳からのルートが合流、しばらくはなだらかな稜線歩きとなります。

ベンチが設置された炭焼平には、実際に炭焼きで使われた炭窯跡も残っています。

三峯神社から霧藻ヶ峰の間には、標高100mごとに看板が設置されています。ここまでで約300mの標高差を登ってきました。

階段も設置されたやや急な登りを進むと、地蔵峠に到着です。左に大血川へ下るルートが伸びていますが、お地蔵様の右を通り直進します。周辺にはベンチも設置されています。

三角点が設置された霧藻ヶ峰山頂です。狭く展望もないので、そのままやや下っていきます。

下りきった鞍部にはベンチが設置されており、トイレも併設されています。

さらに進むと左手の岩に秩父宮夫妻のレリーフがあります。霧藻ヶ峰という山名は、昭和天皇の弟である秩父宮親王が1933年にこの山に登った際に名付けたものです。

この先に霧藻ヶ峰休憩舎があり、展望案内板も設置されています。

左手の柵越しからは展望がよく、妙法ヶ岳や三峯神社を見下ろし、背後にはギザギザの稜線が特徴的な両神山を望むことができます。

霧藻ヶ峰から下った場所で稜線と分かれ、左手のトラバース状の登山道を進んでいきます。

地形図やGPSアプリに・1547と表記されているピーク東側を、トラバースします。

明るい広葉樹林の中を、お清平へ向かってゆるやかに下っていきます。

下りきった場所がお清平です。東麓の大血川からのコースが合流し、ベンチ・テーブルが設置されています。

Section2:お清平〜雲取山荘(3時間)

このセクションでは、前白岩山・白岩山を越えて雲取山荘をめざします。アップダウンが激しく、今回のコースいちばんの頑張りどころです。

お清平からは、いきなり急な登り返しが始まります。

鎖場や木製階段を通過して、急斜面を登っていきます。

標高差150mほどを登り返すと、ややなだらかな稜線に変わります。

ふたたび傾斜が急になり、岩場を登っていきます。

前白岩の肩に到着。まだまだ登りが続きます。

12番の標識です。23番標識がある山頂まで、約半分進んできたことになります。

前白岩山の山頂です。右手の樹林の間からは、奥秩父の山並を望むことができます。

前白岩山から、いったんゆるやかに下っていきます。

下りは長くは続かず、ゆるやかなアップダウンを越えていきます。

白岩小屋跡に到着です。建物は完全に廃屋になっており、トイレも倒壊しています。

ただし裏手にあるベンチは絶景ポイント。飛龍山・東仙波・白石山など奥秩父の山並を一望できる特等席です。

白岩山をめざして、樹林帯の中を登っていきます。

ベンチ・テーブルが設置された白岩山の山頂です。周囲の樹林は1959年の伊勢湾台風で針葉樹の原生林が破壊された跡地で若い広葉樹が多く、明るい雰囲気になっています。

白岩山からなだらかに下ると、芋木ノドッケとの鞍部です。ここから芋木ノドッケに登り返す尾根道が左手に、芋木ノドッケの西側中腹を通過する巻道が右手に延びています。

芋木ノドッケ周辺は登山道が不明瞭で、足場も悪く滑りやすい箇所です。今回はルートの状況を解説するために登り返しますが、巻道を利用した方が無難。記載のコースタイムも、巻道利用のものです。

このように倒木が多く登山道がわかりにくい急な樹林帯を登り返していきます。

芋木ノドッケ山頂手前で、左手に埼玉県と東京都の境界をなす長沢背稜へ続く分岐が現れます。今回は直進します。

展望のない芋木ノドッケ山頂です。ここから滑りやすい傾斜のきつい下りが始まります。

ザレ場の急斜面を慎重に下っていきます。前方には雲取山が見えてきました。

なおも急斜面を下ると、巻道と合流します。

しばらくは岩場の多い尾根上を進みますが、この先で登山道は左側のトラバースに変わります。

明るい南斜面を、トラバースしながら進みます。

大ダワから雲取山荘へは、右手の男坂・左手の女坂いずれかを利用して登り返します。

前方に廃屋が見えてくると、男坂・女坂の合流地点です。

前方に雲取山荘の建物が見えてきました。ちなみに山荘手前のスペースがテント場になります。

宿泊する雲取山荘に到着しました。ここからは、雲取山荘の施設や周辺を紹介します。

雲取山荘前のベンチ・テーブルを挟んで反対側に水場があります。山頂付近の湧水を利用した、貴重な水場です。

トイレは山荘の建物内にはなく、向側の別棟となります。夜間に利用する際はヘッドランプがあると安心です。

トイレは登山靴やサンダルを脱いで専用のスリッパに履き替えて利用します。標高1830m、東京で一番高いところにある水洗トイレですが、とてもきれいに保たれています。

雲取山荘から雲取山方面へ少し登った場所には、小さな祠や雲取山荘の初代管理人を務めた富田治三郎氏のレリーフがあります。

山荘に入ったら受付を済ませ、登山靴を下足袋に入れて館内はスリッパで移動します。受付には売店が併設されており、アルコール・軽食・お土産などを販売しています。

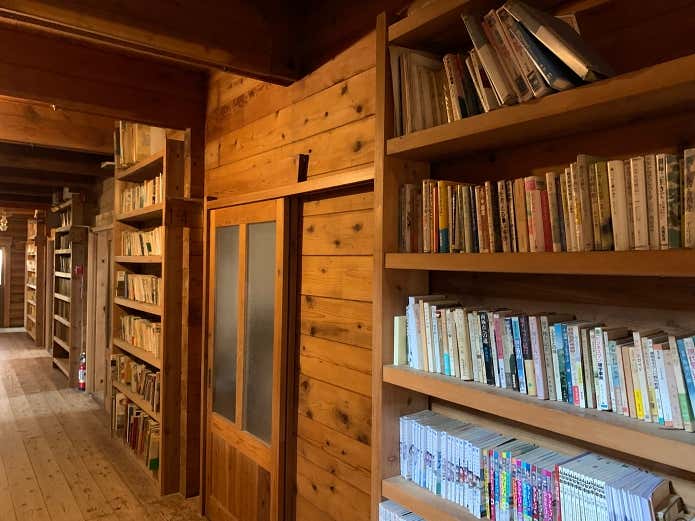

山荘は2階建てになっており、1階の廊下には奥の方まで所狭しと本棚が並んでいます。

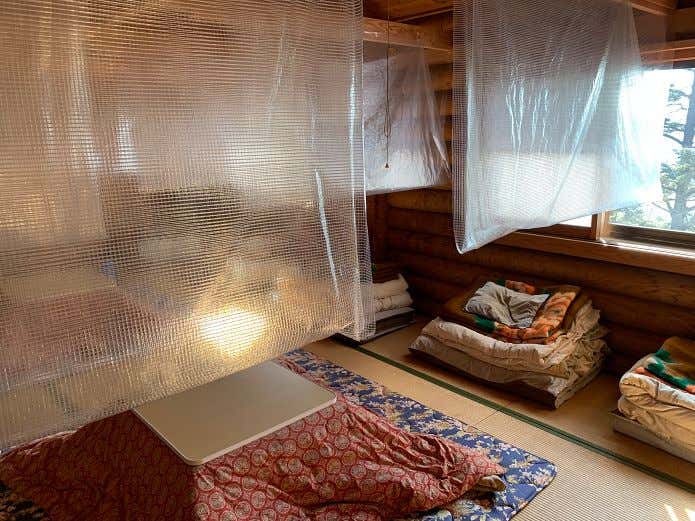

客室は1階と2階の両方にあり、相部屋には写真のように間仕切りが設置されています。1人で宿泊する場合は相部屋利用となります。

3名以上で宿泊する場合は、こちらの個室利用になります。2名で宿泊する場合は、予約時に相部屋希望か個室希望かを伝えます。

お待ちかねの夕食。ご飯はお代わり自由です。食堂は建物西側に面しており、窓からは夕日を望むことができます。

奥秩父の山並をシルエットにした美しい夕焼け。夜になったら玄関を出て山荘東側を見てみましょう。東京方面のきらめく夜景が広がっていますよ。

翌朝、夜景が見えたのと同じ東方向からは日の出を観賞することができます。

朝食時に食堂に水筒を持参すれば、お湯をもらうことができます。

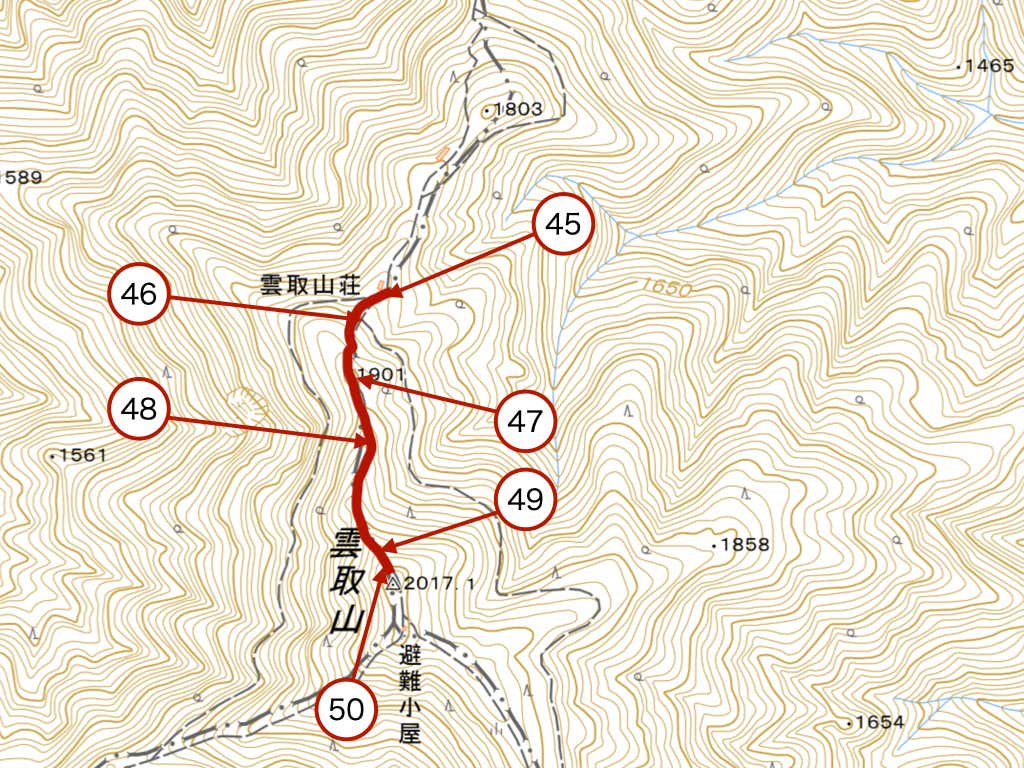

Section3:雲取山荘〜雲取山(30分)

最後のセクションは雲取山荘から雲取山をめざします。巻道分岐と分かれて樹林帯を30分ほど登っていくと、いよいよ山頂に到着です。

山頂へは雲取山荘横の階段を登っていきます。

左手は雲取山頂に登らない巻道です。右手へ進み樹林帯を登っていきます。

笹原の中の小さなピークを過ぎて、わずかに下ります。

苔むした針葉樹林の原生林の中を、登っていきます。

前方の樹林が明るくなってくると、山頂は目の前です。

一気に樹林が開けて、広々とした山頂に到着です。

2017.1mを示す一等三角点・雲取山と、1886年に設置された原三角点とその記念碑がある山頂。展望案内板も設置されており、富士山や南アルプスなどを一望できます。

三峯神社ルートの標識もついにゴールの23番、雲取山まで0Kです。

山頂からさらに進むと赤い屋根の雲取山頂避難小屋が。その左手にはトイレも設置されています。

雲取山頂避難小屋右側の岩場を下ると山梨県側の山頂標識があります。ここからも富士山の展望が見事です。

Section4:雲取山〜三峯神社(4時間30分)

下山は往路を引き返します。ここでは分岐や景観に特徴のある場所に絞って、ポイントを紹介します。

雲取山から樹林帯を下ります。木々の間からは昨日越えてきた白岩山や三峯神社を見下ろすことができます。

20分ほど下れば、雲取山荘が見えてきます。ここから先は霧藻ヶ峰までトイレがないので、雲取山荘のトイレに立ち寄ってもよいでしょう。

テント場を左に見ながら下ると、男坂・女坂の分岐です。左が男坂、右が女坂となります。

大ダワで男坂・女坂が合流、ここからはトラバースしながら進みます。樹林が開けた場所から振り返ると、雲取山が堂々とそびえています。

芋木ノドッケは登り返しも急で、下りも登山道が不明瞭です。左手の巻道を下るのがおすすめです。

巻道の後半はやや登りとなり、芋木ノドッケからの登山道と合流します。

白岩山への登り返しはゆるやかで距離も短いですが、下りは標高差約160mの急斜面です。前方に前白岩山が見えてくると、白岩小屋跡に到着します。

前白岩山へ登り返して前白岩山の肩からの下りが、もっとも傾斜が急な区間となります。

下りきるとお清平です。ここから霧藻ヶ峰へ、ゆるやかに登り返していきます。

休憩舎・トイレがある霧藻ヶ峰から下り、このベンチがある広場の先が地蔵峠です。

地蔵峠から階段を下りなだらかな登山道で炭焼平を過ぎると、妙法ヶ岳との分岐です。今回は妙法ヶ岳には立ち寄らず、左手の巻道を下ります。

奧宮三之鳥居で妙法ヶ岳からのルートと合流します。

登山ポストがある奥宮二之鳥居まで戻ってきました。登山道はここで終わり、コンクリート舗装された参道を進みます。

森が明るく開けた場所が、奥宮参道入口です。三峯神社への参拝客で賑わっています。

無事下山の御礼もかねて、三峯神社に参拝します。ここからは境内の様子を紹介します。

きらびやかな装飾の随身門を抜けて、巨木が立ち並ぶ参道を進みます。

こちらも美しい装飾の拝殿。祈祷を申し込むと、この中でお祓いを受けることもできます。

参道を挟んで随身門と反対側にある奥宮遥拝殿からは、奥宮が祀られた妙法ヶ岳を望むことができます。

参拝を終えたらバス停・駐車場に戻ります。途中に立ち並ぶ食事処のテラス席では、雲取山を眺めながら食事をすることもできますよ。

テント泊で行きたい場合は?

テント泊の場合は、テント場情報を確認して自分にあった山行計画を

今回宿泊した雲取山荘でもテント泊が可能です。ただしテント場が稜線上の細長いスペースのため、到着が遅くなるとトイレや水場から遠い場所にテントを設営せざるを得ません。

とはいえテント泊装備を背負っての行動は、今回紹介したコースタイム以上の時間がかかることもあります。

無理にこのコースと同じ計画を立てず、例えば雲取山の山懐にある三条の湯など他のテント場の利用も視野に入れて、自分に合った山行計画を立てることがおすすめです。

▼三条の湯のテント泊情報はこちら

雲取山の地図と天気をチェック

雲取山への山行計画を立てるにあたり、地図を用意して自分が登るルートのアップダウンやコースタイムを調べておきましょう。標高2000mを超える山でもあり、登山前には天気のチェックも必須です。

雲取山のふもと(秩父市)の10日間天気

| 日付 | 01月19日 (月) |

01月20日 (火) |

01月21日 (水) |

01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

01月25日 (日) |

01月26日 (月) |

01月27日 (火) |

01月28日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴 |

晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴時々曇 |

晴 |

晴 |

| 気温 (℃) |

11 0 |

9 -1 |

6 -7 |

6 -6 |

8 -8 |

8 -6 |

8 -6 |

9 -7 |

9 -5 |

8 -4 |

| 降水 確率 |

0% | 20% | 40% | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | 20% |

データ提供元:日本気象協会

雲取山の登山指数

| 日付 | 01月19日 (月) |

01月20日 (火) |

01月21日 (水) |

01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

雲取山周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 雲取山・両神山

出典:

出典: