アイキャッチ画像出典:PIXTA

八海山(はっかいさん)とはどんな山?

日本二百名山でもある八海山は、越後駒ヶ岳・中ノ岳とともに越後三山の一つ。ギザギザの峰が続く八つの岩峰を「八ツ峰」と呼び、山岳信仰の山として崇拝されています。最高峰は標高1,778mの入道岳。冬期の八海山は雪深く、この豊富な雪解け水を使ってできたのが、山名と同名の銘酒「八海山」です。

初級者から上級者まで楽しめる!

八海山には何本かの登山コースがあり、レベルに合わせた登山ができるのも魅力。

初級者向け:ロープウェーから千本檜小屋までのコース

上級者向け:ロープウェーから八ツ峰制覇コース

上級者向け:屏風道~新開道のコース

岩場が連続するコース、道がわかりにくい箇所や体力を要するコースもありますので、各コースの詳細を把握して自分のレベルに合ったコースを選びましょう。

八海山の登山適期は?

八海山の登山に適した時期は、緑が濃くなる6月上旬から葉が赤く染まる10月下旬まで。その年により6月上旬でも残雪があるので、チェーンスパイクや軽アイゼンを持参すると安心です。

八海山登山の服装や装備は?

【適した服装】

岩から肌を守るため、露出の少ない服装がおすすめです。

【装備】

コースにより多数の鎖場や岩場が連続します。湿度の高い時期は鎖が滑りやすく非常に危険。足元はグリップ力の高い登山靴、手はフィットして滑りにくいグローブ、頭は落石や転倒などの負傷から守るヘルメットを着用しましょう。

八海山の天気と地図をチェック

気象状況によって装備も変わってきます。また、麓と山頂付近の気象状況も大きく変わる場合も。事前に天気を調べてから登りましょう!

合わせて自分が登るルートについては、地図も用意して詳しく調べてくださいね。

八海山のふもと(南魚沼市)の10日間天気

| 日付 | 01月21日 (水) |

01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

01月25日 (日) |

01月26日 (月) |

01月27日 (火) |

01月28日 (水) |

01月29日 (木) |

01月30日 (金) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  雪 |

雪 |

雪時々止む |

雪時々止む |

雪 |

雪時々止む |

曇時々雪 |

雪時々止む |

雪時々止む |

雪時々止む |

| 気温 (℃) |

0 -3 |

-1 -5 |

1 -5 |

1 -4 |

-1 -4 |

1 -3 |

4 -4 |

2 -1 |

1 -3 |

0 -3 |

| 降水 確率 |

90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% |

データ提供元:日本気象協会

八海山の登山指数

| 日付 | 01月22日 (木) |

01月23日 (金) |

01月24日 (土) |

01月25日 (日) |

01月26日 (月) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

八海山周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 越後三山

【初級者もOK】ロープウェーで千本檜小屋コース

最高点の標高: 1623 m

最低点の標高: 1151 m

累積標高(上り): 837 m

累積標高(下り): -837 m

- 【体力レベル】★★☆☆☆

- 日帰り

- コースタイム:4時間45分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

始めに紹介するのは往復5時間弱のコース。ロープウェーを利用するほか鎖場などが少ないので、岩場が苦手な方や体力に自信がない方、初級者の方におすすめです。景色を楽しみながら進みましょう。

ロープウェー山頂駅まで八海山ロープウェーを使って一気に高度を上げましょう。4合目にあたる山頂駅からは、巻機山や火打山、妙高山などが一望できます。登山ポストは山麓駅と山頂駅の両方にありますので、登山届を提出していざ出発です。

山頂駅の目の前にある赤い鳥居をくぐり、奥に伸びる登山道を進みましょう。序盤は樹林帯の傾斜が緩い上り坂。大倉口分岐を過ぎると薬師岳が見えてきます。

短い急登を越えると女人堂に到着。周辺は広く開けており、バイオトイレも設置されています。

女人堂の横には八海山大神の石碑があり、その後ろには目指す薬師岳が。昔は女人禁制で女性はここまでしか登れなかったため、この場所で遥拝していたそうです。

ここから再び急登が始まり、祓川(はらいがわ)の水場を過ぎると7合目の見晴に出て視界が開けます。長い鎖場を登りきると、8合目の薬師岳山頂に到着。

山頂には、日本書紀と古事記に「導き」や「延命」の神として登場する、剣を持った猿田彦(さるたひこ)の像が鎮座。見晴らしもよく、越後三山のひとつ、越後駒ヶ岳も美しく望むことができます。

山頂の先には最終目的地の千本檜小屋、その奥にはそそり立つ地蔵岳が。千本檜小屋まで15分、周りの景色を堪能しながら進みましょう。

9合目にある千本檜小屋の隣には、八海山避難小屋が併設されています。数年前に改装されており、とてもきれいな小屋。売店ではカップ麺や飲み物、バッジやTシャツが販売されています。

小屋の周辺は、越後駒ヶ岳、下方は魚沼方面、武尊山など大迫力の展望です。この景色を見ながら、ゆっくり昼食をとるのも格別。下山は来た道を戻り、山頂駅でゴールです。

八海山ロープウェー情報

八海山の美しい景色を楽しめるロープウェーは、季節によってさまざまな顔を見せてくれます。展望台からは絶景の大パノラマを楽しめます。9月と10月の数日間のみですが雲海が楽しめる早朝ロープウェーも運行しています。

【上級者向け】ロープウェーで八ツ峰制覇コース

最高点の標高: 1742 m

最低点の標高: 1151 m

累積標高(上り): 1482 m

累積標高(下り): -1482 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:8時間5分

- 【技術的難易度】★★★☆☆

- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

2つ目に紹介するのはロープウェーを利用して山頂駅からスタートし、入道岳まで登るアスレチックな八ツ峰制覇コースです。千本檜小屋までは、前項で紹介したコースで進みます。千本檜小屋にメインザックをデポして、アタックザックで行くのがおすすめ。

※急な岩場が連続するコースです。ご自身の登山レベルに合ったコースであるかどうか、必ず確認してください。

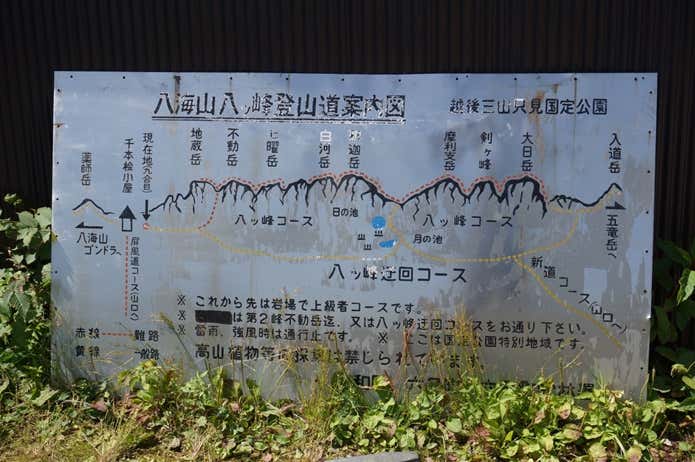

9合目の千本檜小屋にある「八海山八ツ峰登山案内図」。チャレンジする八ツ峰に緊張感が高まります。荷物や装備を準備して、小屋から間近に見える第1峰の地蔵岳を目指します。

岩場を登ると丸い護摩段岩が。さらに進むと地蔵岳山頂に到着です。これから制覇していく7つの岩峰。稜線が、うねるように見え隠れしています。

地蔵岳からごく近くに位置する不動岳。山頂には、右手に剣を持ち左手に罠を持つ、逆巻く髪の凛々しい不動明王が祀られています。

不動岳から七曜岳まで、10mほどの鎖場。上っては下りてを繰り返して進みます。振り返ると進んできた岩峰がそびえ立っています。

3つ目の岩峰は七曜岳。別名の「五大岳」と彫られた石標あり。

長い鎖場が続きます。鎖場は一人ずつ進むのが鉄則。進み終わったら後続者に声を掛けましょう。

長い鎖場の後に岩峰を登ると白河岳。標柱の文字は不鮮明で読み取れません。鎖場を下りて、次の岩峰釈迦岳に向かいます。

釈迦岳山頂には「白川岳」の標柱が建っている上、先ほど登った山名が同名の白河岳と困惑しやすい山。釈迦岳を下りた鞍部にう回路があります。鞍部を直進して、摩利支岳に進みましょう。

目の前には、巨大な岩が寄せ集まったような摩利支岳。岩と岩の間にあるハシゴを登った後に鎖場を登ると、摩利支岳の山頂です。

摩利支岳からの鎖場を下りると、三角錐の岩峰が重なるように連ねているのが剣ヶ峰です。手前の小さな岩峰上を歩き、その奥からは左側を巻く横伝いの鎖場を歩きます。

いよいよ八ツ峰最後の大日岳。八海山の登山道の中でメインイベントとも言える、垂直の岩にハシゴと鎖場があります。焦らずに慎重に登りましょう。

大日岳の山頂は平らなスペースはなく、ごろごろした岩の上。天照大神が祀られ、八海山大神の像が建っています。これで八ツ峰全てを制覇。最後に待つのは八海山の最高峰、入道岳です。

急勾配の長い鎖場を下り、さらに短い鎖場も下ります。細い尾根は切れ落ちている箇所もあるので気を付けて。

大日岳からおよそ約30分。八海山の最高峰入道岳に到着です。入道岳の別名「丸ヶ岳」の標石があります。

山頂からは今まで登ってきた大日岳から薬師岳まで一望。苦労して進んだ峰々の眺めは圧巻です。

下山は歩いてきた大日岳までの登山道を戻ります。下山時も鎖場は慎重に。

大日岳直下には登山道に埋め込まれた石柱があります。これを「う回路・千本檜小屋」の方に進みましょう。

う回路にも鎖場やハシゴがあります。道幅が狭く谷側は雑草が生えて足元が見えにくくなっているので、注意が必要。千本檜小屋を通過しロープウェー駅でゴールになります。

【上級者向け】屏風道~新開道コース

屏風道~新開道コース

最高点の標高: 1686 m

最低点の標高: 460 m

累積標高(上り): 1899 m

累積標高(下り): -1903 m

- 【体力レベル】★★★★☆

- 1泊2日

- コースタイム:11時間10分

- 【技術的難易度】★★★★★

- ・岩場、雪渓を長時間継続して通過できる技術が必要

・ルートファインディングの技術に加え、撤退などの判断能力ができる

【2泊目】千本檜小屋(60分)→新開道分岐(40分)→入道岳(40分)→新開道分岐(90分)→カッパン倉・7合目(50分)→稲荷清水・4合目(90分)→二合目[登山口]

ロープウェー利用のコースの次に人気があるのが、ルートファインディングと登攀要素が盛りだくさんの「屏風道~新開道コース」。1日目は、上り専用の「屏風道」を歩きます。4合目の清滝までは渡渉のある一般登山道ですが、そこから千本檜小屋まで鎖場と岩場の連続です。山と高原地図では「点線ルート」と呼ばれる注意が必要なルート。

「新潟 山のグレーディング」では4D(1泊以上が適当。及び岩稜・ガレ場・鎖場・ハシゴ・渡渉などがあり、それに伴う歩行・ルートファインディング技術が必要)となっています。

※自分の登山レベルに合ったコースであるかどうか、必ず確認してください。また、登山道の様子は「ヤマレコ」など直近の山行記録を確認することをおすすめします。

登山道はこの案内板の左側から。登山ポストも案内板の付近にあるので、登山届を提出しましょう。登山道を歩いてすぐに、屏風沢を渡ります。渡渉後は杉林の中を歩き、20分ほどで3合目。

小さな沢を3本渡渉した後、3合目終盤の生金沢(おいがねさわ)の出合に着きます。生金沢の渡渉ポイントは、大きな岩の赤いペンキの矢印が目印。

生金沢を渡り、沢を正面に見て右側に移りましょう。生金沢は7月頃でも雪渓が残っています。装備にチェーンアイゼンなどを加えると安心。右手の屏風沢に一筋の大滝が見えたら、もうすぐ4合目です。

これから8合目上くらいまで、スリル満点の鎖場続き。ヘルメットやグローブなど身に付ける装備を準備して、息を整えて臨みましょう。

屏風道の鎖場は、約35箇所あると言われています。腕の力が消耗しないように鎖は補助する程度に持ち、足元を良く見て登ると楽です。

いくつもの鎖場や岩場を越えると、松の枯れ木と石標がある6合目に到着です。左手前方に険しい表情の屏風岩。右手は屏風沢に面した斜面で、岩壁になっています。

6合目の先は足場の悪いやせ尾根を上る場所も。ここは鎖が設置されていません。岩に表示してある赤いペンキの矢印の通りに進み、右手の切り立った岩壁をそばに、7合目のノゾキの松を目指します。

ノゾキの松から少し右に行くと、釣鐘や祠、摩利支天像が祀られています。摩利支天像の後方には、2日目に登る八ツ峰の展望。

7合目を過ぎると屏風岩がさらに近くに迫ってきます。屏風岩の下部まで進むと、木の枝に「横へつり注意」の案内板。そこから鎖が設置された道をトラバース。狭い道の谷側は草が生い茂っているので、注意して進みましょう。

やがて両岸ノ沢の出合いに合流。両岸ノ沢の岩に記された赤い矢印の通りに20~30mほど進むとピンクテープの目印があり、ここに右側へ抜ける道があります。

抜ける道が分からない時は一度振り返って、上ってきた道を見てみましょう。ピンクテープを通り過ぎている時は、抜ける道が見えます。ここから8合目までおよそ20分。ロープや鎖場で上り、高度を上げます。

8合目から徐々に視界が開け、稜線の鞍部に小屋の避雷針が見えてきます。さらに進むと八ツ峰の稜線や護摩段岩も。ここまで来たら小屋はもうすぐです。

千本檜小屋に到着です。賑やかな空気に、ホッと安堵感に包まれる瞬間。一日の疲れを小屋で癒し、明日に備えましょう。

千本檜小屋から入道岳は「【健脚者向け】ロープウェーで八ツ峰制覇コース」で紹介したコースと同様です。下りは「新開道コース」を歩きます。ハシゴや鎖場の急降下で始まり、その後は歩きやすいブナ林や雑木林の登山道です。

大日岳直下、う回路の方向に進み新開道分岐まで戻ると、3方向に行き先が表示された看板が立てかけてあります。下山は「新道~山口」方面です。

分岐後も緊張感のある道が続きます。藪や鎖場があるので慎重に。

新開道分岐からおよそ90分でカッパン倉に到着。ゴールまでの約半分はおりてきました。季節により落葉が多いので要注意。

4合目の稲荷清水はブナ林の中。付近には水場と一息つける少し広めのスペースもあります。稲荷社の鳥居の奥には、油揚げがお供えされていることも。

木漏れ日が射すブナ林と杉林の登山道を歩くことおよそ90分。スリリングな2日間も終わり、下山です。

八海山の山小屋情報

展望の良い千本檜小屋。登山シーズンは雄大な景色を求めて、多くの日帰り登山者が訪れます。稜線上にある小屋で宿泊して、朝焼けや夕焼けで赤く染まる山々を見るのもおすすめ。

八海山千本檜小屋

夏から初秋に営業している千本檜小屋で、隣に避難小屋が併設されています。売店には、コーヒーやジュースの他、バッジやTシャツ、そして銘酒「八海山」1合も販売。

登山口のアクセスと駐車場情報

今回紹介した3つのコースの、登山口と駐車場を紹介します。どちらも車や公共機関での移動が可能です。

八海山ロープウェー登山口

【クルマの場合】

関越自動車道「六日町」ICー国道253号ー国道17号ー県道214号ー八海山ロープウェイ駐車場

【公共交通機関の場合】

上越新幹線越後「湯沢」駅下車、上越線orほくほく線乗車ー「六日町」駅下車、南越後観光バス「八海山スキー場線」に乗車ー「八海山スキー場」下車

南越後観光バス|六日町

二合目登山口(屏風道・新開道)

【クルマの場合】

関越自動車道「六日町」ICー国道253号ー国道17号ー県道214号ー芝原二合目登山口駐車場

案内板の左側が屏風道の登山口で、右側の奥が新開道で下りてくる道です。駐車可能台数が20台ほどなので、グループ登山で車移動の際は出来るだけ乗り合いしてきましょう。

【公共交通機関の場合】

上越線「六日町」駅下車、南越後観光バス「八海山スキー場線」乗車ー「中手原」下車

周辺の温泉やグルメ、おすすめ観光スポット

恵まれた自然の八海山周辺には、新潟または南魚沼の良さが体感できるスポットがたくさん!その中から厳選して、3つのおすすめスポットを紹介します。

湯らりあ 六日町温泉公衆浴場

六日町駅から徒歩15分の所にある日帰り入浴施設です。こじんまりとしていますが、駐車場は広くて停めやすく、中には待合室もあります。温泉は贅沢な源泉かけ流しです! 登山の疲れをぜひ温泉で癒やしていってください。

魚沼の里

魚沼の豊かな自然の中にある魚沼の里。清酒八海山の販売や試飲のほか、八海山を使った和菓子やデザート、魚沼の旬の食材で作った食堂など、見どころ食べどころ満載の施設です。八海山の麓にあるので、ぜひ下山後に訪れてみてくださいね。

かま炊きめしや こめ太郎

築300年以上の古民家で、懐かしくほっこりできる店内です。こめ太郎で使っているほとんどの食材は、おかみさんが手塩にかけて育てたもの。旬の食材と釜炊き魚沼産特Aコシヒカリで、愛情たっぷりの料理が身体に染みわたります。

高度感抜群の絶景と岩稜歩きが楽しめる八海山!

岩場、岩稜歩きが好きな登山者には魅力的な八海山。デコボコして岩肌が露出している独特の山容は、青空、雲海、新緑、紅葉とのコントラストがはっきりして、思わず息を飲むほど見事な景色です。安全に、そして慎重に、八海山登山を楽しんでくださいね!

【登山時の注意点】

・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山して下さい。(足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。)

・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。

・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに!

・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんで下さい。