アイキャッチ画像撮影:小川郁代

「手ぬぐい」は江戸のおしゃれなマルチアイテム

古くは鎌倉時代から日用品として使われていたという手ぬぐいは、綿(わた)から作った糸をさらして平織りにした布をさまざまな色や柄に染めたもの。江戸時代に庶民の間に広く普及し、手や体を拭くためはもちろん、生活のさまざまな場面で活躍する実用品でした。当時は粋なファッション小物としても欠かせない必需品だったそうです。

そんな手ぬぐいは、“綿がNG”とされる登山シーンにおいて唯一許されているといってもいい綿製品。その理由はいったい、何なのでしょうか?

こんなところが山に最適! 手ぬぐいの特徴6つ

①薄くて軽く、コンパクト

タオルにくらべて厚みのない手ぬぐいは、同じサイズでもかなりコンパクト。これは山には欠かせない重要な要素です。手ぬぐいと、粗品や旅館の備品でよく見る超薄手のタオル、一般的な厚さのタオルを比べてみると、厚みの差は歴然です。

②いろいろな形に変えやすい、細長い形とサイズ

大きさは、昔からの流れで一尺×三尺(約33cm×92cm)程度のものが一般的。山で使ううえで、この大きさと長細い形がとても重要なのです。

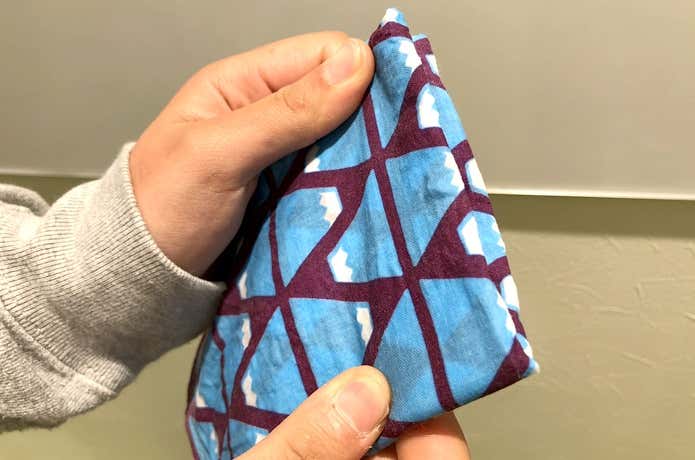

小さく畳めばポケットに入るし、縦に長くたたんで結んだり、捻って巻きつけたりすることも可能。頭や顔を覆うのにもちょうどいいサイズ感。生地が薄いので結び目が大きくならずに、ほつれずしっかりと結べます。

③綿100%の吸水性と保水力

中空で糸自体に撚り(より)がかかっている綿は、水をよく吸い蓄える力にも優れています。

そのため、濡れると乾きにくく重くなることから、山の衣類や道具には不向きとされていますが、使い方によってはこれがメリットに。

たたんだ状態で水を含ませれば、濡れた状態を長くキープできます。また濡れても滑りにくく、濡れると強度がアップするという特性があります。

④空気の通りがよく乾きやすい

保水力とは相反する要素ですが、薄く通気性がいい手ぬぐいは水切れがよく、広げて干せば素早く乾かすことができます。

手ぬぐいは布の両端を縫わず切りっぱなしになっていますが、これも速乾性の秘訣。水分が生地の端にたまるのを防ぎ、雑菌の繁殖を抑えて衛生的に使えます。

こんなところに昔の人の知恵が生きているのですね。

⑤簡単に裂ける

端が切れっぱなしになっていることのメリットは、それだけではありません。

切りっぱなしの部分に少しはさみなどで切れ目を入れれば、あとは手で一気に引き裂くことができるのです。

1枚の手ぬぐいを半分に裂いて結べば倍の長さで使えるし、細く裂いたり、それを三つ編みにしたり、形を変えることでどんどん使い道が広がります。

⑥熱に強い

山で調理をしていて、鍋つかみがない!と慌てたことはありませんか?

とっさに近くにあるものを手にしがちですが、山の道具のほとんどは熱に弱い化繊素材なので、高温になった調理器具をつかんだりしたら、すぐに後悔することに。

その点、綿100%の手ぬぐいは化繊に比べて熱に強いので安心。折り紙の要領で本格的な鍋つかみを作ることもできるので、作り方を覚えてみるのも楽しそうですね。

山でフル活用! 7つの手ぬぐい活用シーン

ヘルメットのインナーとして被る

汗によるムレやニオイ、汚れが気になるヘルメット着用のとき、インナーとして手ぬぐいを被りましょう。

汗をよく吸うのにかさばらないのでヘルメットのフィット感を邪魔しないし、頭の形やヘルメットの形状に合わせて、被り方や結ぶ位置を変えられるのも便利。ヘルメットなしで、帽子代わりとしても活躍します。

気化熱を利用したネッククーラーで暑さ対策

濡らした手ぬぐいを固く絞って首に巻けば、水分が乾く際に生じる気化熱が、熱を奪って冷却効果が得られます。タオルと違って乾いてきても熱がこもらないのも◎。きっちりと巻くよりも、空気に触れるよう首からたらすように掛けるのが効果的。頭からかぶるのもよさそうです。

マスクとして

強風で土埃が舞い上がるようなときや、万が一噴煙などに見舞われた際には、手ぬぐいがマスク代わりになります。鼻や口だけでなく耳まで広く覆うようにして後頭部でしっかり結べば、虫の大群と出会ってしまったときなどにも安心。程よく通気性があるので息苦しさもありません。他にも日焼け防止や、就寝時の乾燥対策にも役立ちます。

食材の携行に

冷凍した食材をもち運ぶとき、凍った食材を手ぬぐいに包んで行きましょう。生の野菜は濡らした新聞紙に包んでビニール袋に入れるのが一般的ですが、ゴミになってしまう新聞より、使いまわしのきく手ぬぐいを使うのが得策。水切りや食器拭き、ラップ代わりにホコリよけや乾燥防止などに大活躍です。

山小屋の寝具を快適に使うために

山小屋で寝るときに、ちょっと寝具が気になる……ということがありますよね? そんなとき、枕や掛け布団の衿もとに手ぬぐいをかければ、リラックス度がぐっとアップします。

万が一のケガの備えに

トラブル発生の際、用意した救急用品が足りないなどというときに手ぬぐいが活躍。三角巾代わりにしたり、患部に合わせた幅に裂いて包帯として使ったり。とっさのときに役立つよう、事前にやり方を確認しておきましょう。(参考:岳南広域消防本部資料)

また、止血のために患部を圧迫するときに手ぬぐいを使う場合は、表面をライターの火で燃えない程度に炙って滅菌しましょう。火に強い綿素材だからこそできるテクニックです。

ほかにも、捻挫をしたら一刻も早くアイシングすることが重要なのですが、処置までの間に、少量の水で手ぬぐいを湿らせて、水で濡らした手ぬぐいを患部に当てたまま靴を履くのも効果的。何度か取り替えて熱を取り続けるのが、スプレーなどで瞬間的に冷やすよりも効果的なのだそうです。

シューズの緊急事態に

靴のソールがはがれてしまう大ピンチも、手ぬぐいが救ってくれます。

裂いた手ぬぐいをつなげて使うと、底の部分は広げてフラットに、甲やかかとは捻って強度を出すというように部分ごとに幅を調整できるので、足裏の感覚を妨げず痛みも少なくてすみます。また水分を吸っても比較的滑りにくく強度が落ちたりはがれたりするリスクも少ないので、濡れた場所にも対応できます。

使い方やお手入れで注意することは?

色落ちや色移りに注意

こんなに便利な手ぬぐいですが。使い方で注意したいのが色落ち。雨や汗、摩擦によって、衣類や顔、体などに色移りすることがあるので、事前に何度か水洗いしておきましょう。比較的安価な顔料プリントのものは色落ちしませんが、昔ながらの技法で染められたものは、色落ちによって使うごとに味わいが深まり、手ぬぐい本来のよさが楽しめます。

洗濯は水でOK!

お気に入りの色や柄、手触りを長く楽しむには、手ぬぐいは洗剤を使わず、水で手洗いする方法がもっともお勧め。洗剤を使うと退色が早めたり生地をいためたりするからです。とはいえ毎回手洗いというのも少し面倒。山でガンガン使う目的なら、洗剤を使い洗濯機で洗ってももちろん大丈夫です。色落ちがある間は他の洗濯物と分けて洗いましょう。

あの糸のほつれはどうしたらいいの?

愛用者の中にも、切りっぱなしの両端がほつれ続けるのを面倒に思っている人も多いはず。でも先にご説明したとおり、切りっぱなしには意味があるのです。はじめのうちは洗うたびにほつれが出て、糸が絡み合ってやっかいですが、出たところははさみで切ってしまってOK。2、3mmのフリンジ状態になれば、それ以上はほつれなくなります。

ご紹介した以外にも使い道はまだまだたくさん。1枚でマルチに使える日本古来の知恵を使わない手はありません。デザインも豊富なので、実用性のあるコレクションとしても楽しそう。山小屋のオリジナルなどもたくさん販売されています。

こんなに使える!お気に入りの手ぬぐいと山へ行こう

手ぬぐいは実用性だけでなくデザインも重要な要素。多くのデザインのなかから、人とかぶらないお気に入りの1枚を見つけてみましょう。同じようなものが並ぶテント場や小屋にデポしたザックなどに、自分の目印として掲げてみるのもいいかもしれませんね!