質実剛健、丈夫さが必要な機能である山道具。だからこそ発売から10年以上も経つ道具や、10年以上問題なく使い続けられる定番の山道具があります。

そんな山道具の中から、ライターPONCHOが愛用してきたモノを紹介します。定番となった理由を紐解きながら、その道具と出会った山や旅の風景を振り返り、長く使える、使いたくなる道具の魅力を語ります。

第2回の今回は、1995年に発売されたレキ社のトレッキングポールについて。

軟弱者が使う道具から、安全登山の必需品へ

「杖を2本も持って山を登るなんて・・・最近の若い奴は軟弱者だなぁ」

初めてトレッキングポールを使って八ヶ岳の赤岳を目指した時、ベテランハイカーからそう言われたことを、今でも覚えています。

あれは1997年の夏。その前年の冬にスノーシューに必要な道具として、スノーバスケットを装着したトレッキングポールをアウトドア雑誌で紹介。それが登山でも使える道具だと知り、テストをしに行った時のことでした。

当時、トレッキングポールを両手に持つハイカーはほとんどいませんでした。

トレッキングポールという言葉さえも使われておらず、登山用の杖、ストックと呼ばれていました。

それは、持ち手のハンドル部分がT字型で、1本を片手に持つもの。年配ハイカーが膝の痛みの軽減のために使う道具であり、山で鍛えたハイカーが杖を持つなんて、恥ずかしいと思われていた時代のことでした。

だからスキーのように両手にポールを持つダブルポールのスタイルは、雪のない山では奇妙に映り、軟弱者にも見えたのだと想像します。

トレッキングポールによってもたらされた変化

しかし、そうした偏見や固定観念に反して、トレッキングポールの効果は絶大でした。

車に例えれば、トレッキングポールを持たない状態が2駆なら、ダブルポールは4駆。全身を使って登ることになり、足の負担が激減。重い荷物を背負っていても、足取りは格段に軽くなりました。

私が特に驚いたのは、下りでの効果です。ポールをリズムよく前方に突くことでバランスがよくなり、転倒を防げます。

そして、リズムよく足運びができるようになった結果、下りのスピードが大幅に上がりました。

間もなく、軽量化が進んだ装備、そしてトレッキングポールを使うことで、今でいう「スピードハイク」を楽しむようになりました。

また、トレッキングポールは、身体の限界を延ばしてくれました。

制限時間24時間、距離71.5km、累積標高差4582mを進む「日本山岳耐久レース」、通称ハセツネと呼ばれるトレイルランニングのレースに出場した時のこと。

初めてだったこともあり、22km地点の第一関門で足が終わってしまい…ふくらはぎや太股に痙攣も起きるような状態に。先に行くかどうか迷いながら、第一関門以降から使用が許されているトレッキングポールを使って少し歩き出してみると、不思議なくらいに足がラクに動きました。

結果、そこまでの倍以上の距離、残り約50kmを余裕で進め、完走できたのです。

また別の年には土砂降りのレースとなり、ポールを持たない選手が泥沼化している斜面を登り切れず行き倒れている中、ダブルポールの私は、苦労しながらも登ることができました。

土砂降りのレースといえば、志賀高原で開催されたレースでは、私の前を行くポールを持たない選手が泥沼化していた稜線から滑落。幸い3m程度で済み、私はポールを伸ばして彼を引き上げました。

トレッキングポールを装備しているかいないか、使うか使わないか。

その選択は、ハイカー、トレイルランナーの身体をサポートするだけでなく、時に命を左右することになる。

トレッキングポールは軟弱者の道具なのではなく、山をより安全に旅するための必需品だと確信した経験でした。

レキ社のトレッキングポールのはじまりは1974年

さて、私が使用してきたトレッキングポールは、ドイツ・レキ社の『スーパーマカルーアンチショック』というモデルです。

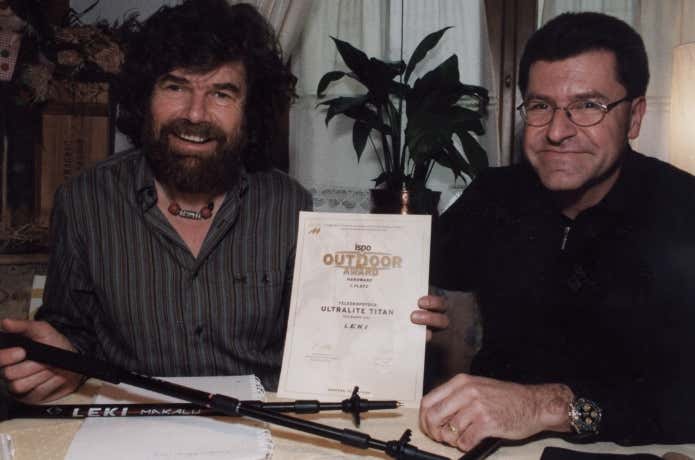

レキ社はスキーのポール開発から始まり、1974年には上の写真の伸縮式のトレッキングポール『マカルー』を発売しました。そして1978年に人類初のエベレスト無酸素登頂を果たした登山家ラインホルト・メスナー氏が、そのマカルーを使用。

その後、アドバイザーとしてトレッキングポールの開発に参加していることが、95年『スーパーマカルーアンチショック』発売当時の日本の登山雑誌の記事で、宣伝文句として謳われていたと記憶しています。

1982年、世界初の衝撃吸収機能「アンチショックシステム」を開発

上の写真は、スーパーマカルーアンチショックに内蔵された、衝撃吸収のためのスプリング部分です。ポールを地面に突いた際の衝撃が和らぐ、画期的な機能です。

そのアンチショックシステムは、時代と共によりソフトな衝撃吸収のシステムに進化。現在では石突きのすぐ上にエラストマーと呼ぶゴムのような衝撃吸収材を採用。構造は異なりますが、ハイカーの手首や筋肉、関節への負担を軽減してくれます。

環境保護のため、日本ならではの仕様変更も

ところで、今では当たり前になっているポールの先端部分=石突きのラバー製のカバー。

トレッキングポールの普及とともに、木の根、そして木道に石突きの痕が残るという意見が増加。環境保護の観点から、カバーを装着して販売、使用することになったものです。

このカバー、実は日本以外の国では装備されていません。海外のトレイルは岩場が多く、トレッキングポールの跡が気にならないということもありますし、ハイカーが利用する公共交通機関も日本のように混雑しておらず、カバーを付けて安全を確保する必要がないからのようです。

24年使っても、なんの不具合もない耐久性

レキ/スーパーマカルーアンチショックを使い始めて、24年が経ちました。

その間に、他ブランドのトレッキングポールを試しに使ってもいます。でも、そのほとんどが長さを調節するロック機能が壊れ、固定できなくなりました。

一方、スーパーマカルーアンチショックは未だに現役。さすがに最新モデルと比べると少し重さが気になりますが、壊れない安心感、信頼感は、他のポールと比較になりません。

テントポールとして軽量化に貢献

耐久性の高さ、安心感は、装備の軽量化にも貢献してくれました。

テントポールへの流用による、軽量化です。

山の移動中に使用するトレッキングポールは、テント泊の時間には無用の長物。そこでトレッキングポールをテントポール代わりに使って設営するテントを装備すれば、背負う荷物はテントポール分の軽くできます。

それまで使っていたテントの重量が1.5キロ程だったのが、1キロ以下になりました。

とはいえ、テントポールに流用できるトレッキングポールは、長さ調節ができるタイプのみ。長さ固定タイプではテントの張りを調節できません。

カーボン等を使い軽いトレッキングポールも続々と登場しましたが、しかしそれらは当初、長さ固定タイプがほとんど。また軽さが優先され、強度も高くありませんでした。

だから長さ調節可能で耐久性に優れたスーパーマカルーアンチショックを、メインのトレッキングポールとして使い続けました。

ちなみにある山行では、風速20mの強風が断続的に吹き荒れる中でも、持ちこたえてくれました。

最新モデルは軽量で長さ調節も簡単

最後に、今のレキのトレッキングポールを選ぶなら、どのポールか?

レキの技術を多く装備している『マイクロバリオカーボン AS』を選びます。トレイルランニングなら軽さ重視ですが、ハイキングなら+αの機能で、快適性と耐久性を重視したいからです。

長さ調節を簡単に行えるスピードロック2システム、そしてシャフトのジョイントには、ラチェットの解放が容易なエクスターナル・ロッキングデバイスを採用。

伸縮式ではなく、折りたたみ式なので、収納サイズが短く、バックパック内に収まります。

またスーパーマカルーアンチショック同様に衝撃吸収機能を装備しているので、疲労も軽減。軽量なカーボンと耐久性にすぐれたアルミ素材の組み合わせによるシャフトによって、重量は1本253g。

超軽量ではありませんが、さまざまな機能を装備し、この軽さなら十分に納得です。

手に馴染じむグリップが、やはり手放せない

今回、この記事を書くにあたって、スーパーマカルーアンチショック、最新のマイクロバリオカーボン AS、そして他社のトレッキングポールをじっくりと比較しながら使って、改めてわかったことがあります。

レキのトレッキングポールは、グリップの手の馴染み方が絶妙で、スイングもしやすい構造なのだということ。スーパーマカルーアンチショックでも十分ですが、マイクロバリオカーボン ASになれば、なおさらです。

長時間のハイクでも疲れにくいから、より安全なハイキングが可能。

身体に触れる部分は、バックパックやシューズ同様に、そのフィット性が使い勝手、機能性の高さに直結する、キモ。

私が長年スーパーマカルーアンチショックと手放せなかった理由は、このグリップの秀逸さにあるのだなぁと感じました。

それでは、よい山旅を!

レキ/マイクロバリオカーボン AS

レキ マイクロバリオカーボン AS

レキ マイクロバリオカーボン レディー AS

レキ マカルーライト AS

▼トレッキングポールに関する記事をもっとみる