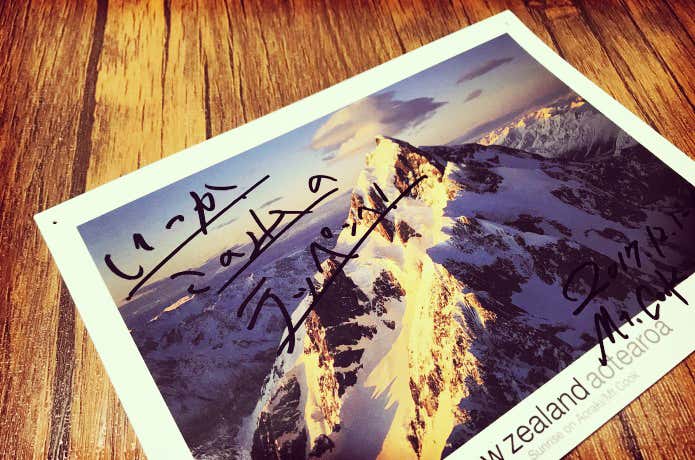

写真を見返すと、あの時の記憶が鮮明に蘇る

「Instagramの<#おうちで山談義(※1)>のように、思い出の山行を語ってみませんか?」

編集部より、こんなお題をもらいました。

筆者は本格的に登山を始めて7年の間、いろんな山に登ってきました。その中で思い浮かぶのは、2017年12月にニュージーランドの最高峰マウントクックを目指した山行です。

結果的に登頂はならず自身の不甲斐なさを痛感するばかり。しかし、今となっては得るものの大きかった登山でした。

「細かい所まで覚えているかなー」と思いながら写真を久々に見返すと、あの時の記憶が鮮明に蘇ってきました。

ゆっくり、じっくり、ふりかえってみます。

筆者プロフィール

1988年長野県生まれ。登山好きな母に連れられ日本アルプスを登る少年時代を過ごしました。

一度は山と疎遠になるも、社会人になってから再熱。山小屋バイト、野外教育インストラクターを経て、現在は南アルプスの西隣に位置する「鹿嶺高原キャンプ場」を運営。その一方で登山普及のための情報発信・活動をおこなっています。

好きな山は「大山(鳥取県)」と「八ヶ岳」。

はじまりは「自分なりの冒険をしたい」という想い

「景色が綺麗だから」「山で食べるご飯が美味しいから」「非日常を楽しめるから」など、登山が好きな理由はひとそれぞれあると思います。

私にとってそれは『冒険感』があることでした。自然と対峙するスリル、自分の力で進んでいる感覚、山が見せるさまざま表情、自分の知らない未知の世界へと突き進んでいくような、そんな感覚をたまらなく魅力に感じていたのです。

冒険がしたいと言いながらも・・・

マウントクックへの挑戦を決める前、いくら山に登っても物足りなさがどこかにあり、私の山への欲求は満たされていませんでした。

その理由は、”快適な範囲で山を楽しんでいた”から。

「冒険がしたい」と言いながらも、結局は誰かの踏み跡を辿っていただけだったのです。

出した答えは”未知の山に挑むこと”

「自分なりの未知の山へ挑戦したい」という想いが湧き上がり、人生初の海外登山を決意。

いくつかの条件と候補の中から、ニュージーランドのマウントクックを選びました。

南西太平洋に位置するニュージーランド。地図で見るとオーストラリアの右下あたりにあります。人口は500万人ほどで、国土の約1/3が国立公園や自然保護区に。

映画「ロード・オブ・ザ・リング」のロケ地となるほどの、世界でも類を見ない雄大な自然が魅力の国です。

面積は日本の約3/4ほどで、大きく北島と南島に分けられます。この南島を縦断するように走っている山脈が『サザンアルプス』で、長さは日本の北アルプスの5倍にあたる約750kmにも及びます。

そのサザンアルプスの王者であり、同国の最高峰がマウントクック(正式名:Aoraki/Mount Cook、標高3,724m)。標高は富士山(3,776m)に近く、富士山と同様に国のシンボルとされています。

マウントクックは険しい岩壁と氷河に覆われており、その頂に立つことは難しく、エベレストに初登頂したニュージーランド出身の登山家「エドモンド・ヒラリー」が登山技術を磨いた山、とも言われています。

知識・経験・技術、全てが試される

マウントクックにはいくつかのルートが開拓されていますが、今回は最も一般的なリンダ氷河ルートを選択。一般的とは言っても、整備された登山道はありません。

サザンアルプスは天候が安定することが少なく、ひとたび天気が悪くなれば長引くことも。また、岩場や氷河の通過などもあり、遭難・滑落の危険が常にあることを理解し行動する必要があります。

「無事に帰ること」それが何よりも前提でなければなりません。

未知なる山”マウントクック”への挑戦

日本を出発し、近くの村で待機していた私のもとについに好天が続く情報が。

レンタカーに積んだままだった登山装備を念入りにパッキング。ザックの重さは20〜25kgほどに。

スタート・ゴール地点となるタスマン氷河駐車場に到着。

ザックを背負うとパッドが肩に食い込みますが、気分が高揚しているからかそれほど重さを感じません。

「よっしゃ!行くか!」

最初の目的地となるハースト尾根の中腹へ向け、足を進めます。

ハイカーのオーバーリアクションに元気をもらう

ここから中継地点となるボールハット(※2)までは、山の裾野を歩いて10kmほど。

遠くに見える白い山々に胸が高鳴ります。

道は整備されていませんが平坦で歩きやすく、ボールハットまでトレッキングをする人もいるようです。私の大荷物をみてオーバーリアクションをしてくれるハイカーから、謎の元気をもらいました(笑)。

右を向けばタスマン氷河と氷河湖の境目が。氷河上には土砂が積もっていて、一見すると砂地のようです。

未知の領域に心躍る

2時間ほど歩いたところで、ボールハットに到着。小さくて可愛らしい小屋です。

ここから先は氷河を進み、急斜面のハースト尾根を登っていかなければなりません。未知の世界に、身の引き締まる思いで進みます。

氷河の上はたくさんの土砂で埋め尽くされ、凸凹した地形とガラガラした石で歩きにくい。本当にこの下に氷河があるとは信じ難いですが、これほど大きな氷河(※3)に立つのは自身にとっても初めての経験。嬉しさが込み上げてきます。