アイキャッチ画像出典:PIXTA

「武尊山(ほたかやま)」とは?

| 標高 | 山頂所在地 | 最高気温 (6月-8月) | 最低気温 (6月-8月) |

|---|---|---|---|

| 2,158m | 群馬県利根郡みなかみ町 川場村、片品村 | 19.9℃ | 4.3℃ |

武尊山は群馬県の利根川源流域・奥利根に位置する火山で、日本百名山の一座です。上州武尊山とも呼ばれます。火山といっても、200万年以上前に火山活動があったとみられる古い火山で、山体は主峰・沖武尊を中心に7つの2,000m峰が連なっており、全体としては独立峰に分類されます。

名前の由来は日本武尊の東征の故事によるものといわれ、古くより地域住民による山岳信仰が篤く、修験者が入峰する山でもありました。

武尊山の登山適期は?

武尊山は四季によって全く違う表情を見せてくれます。春は南東の武尊花咲エリアで山菜狩りが楽しめ、6月になると武尊牧場一面にレンゲツツジが咲き誇る姿を目にできます。

一般的な登山者にとっての登山適期は、6月中旬~10月下旬となります。

10月~11月上旬には花咲周辺で紅葉が見られ、武尊山の中腹から麓にかけて広がるブナ林の紅葉も絶景です。

冬は一面雪に覆われ、夏山より難易度が各段に上がります。

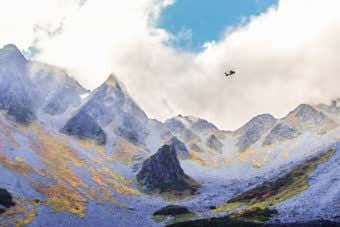

山頂からの絶景!

山頂からは360度の大パノラマが広がっています。眼前には武尊山の剣ヶ峰から主峰の沖武尊へ至る稜線が見え、奥には南にある百名山の赤城山、さらには天候が良ければ富士山もうっすらと見えるでしょう。西には百名山の谷川岳や連なる谷川連峰の姿もばっちりです!

積雪期登山の注意点

2019年4月1日より、川場スキー場のリフトを利用する登山者へココヘリの加入が義務化されました(※冬期リフト運航期間のみ)。

多発する遭難や道迷い対策として、数々の発見実績を重ねているココヘリが、利用者の安全を第一にした国内初の試みとして採用されています。それに伴い、登山利用でのリフト料金も変更されていますので、詳細は下記リンクから川場スキー場ホームページをご確認ください。

武尊山の見どころとは?

武尊山の数ある見どころの中から特に注目のポイントをピックアップして紹介します。美しい自然はもちろんのこと、国の重要無形文化財にも指定されている歴史のある伝統行事も見どころですよ!その季節やイベント開催日を狙って登山と合わせて楽しむのもおすすめです。

自然の大宝庫!マイナスイオンたっぷりの武尊渓谷

武尊山の南東に位置する武尊渓谷には全長1kmに渡る遊歩道が設けられています。歩道から10m下に渓流を見下ろしながらのんびりと歩くことができ、夏場でも涼しく心地良い場所です。

また、10月中旬から始まる紅葉では新緑の季節とは違う景色が楽しめますよ!

花咲武尊神社の重要無形文化財「猿追い祭」

武尊神社は武尊山麓に30社以上あるといわれ、その中でも最も古く、総本社とされるのが、片品村花咲にある武尊神社。武尊山自体を祭神としているので本殿がないのが特徴です。

毎年旧暦9月の中の申の(11月上旬)には、猿は富をもたらす神霊であるという考えに由来した、350年続く「猿追い祭」が開催されます。猿追い祭では、白装束の氏子が神社の周りを逃げ回り、祭り当番たちがそれを追い回すといった儀式が行われます。

ブナの黄色が絶景!武尊山の紅葉

武尊山はブナが多いので、黄色を中心とした彩りの紅葉が楽しめます。麓から山腹まで標高差約1,600mに渡って紅葉するため、見頃の時期も10月初旬から11月初旬までと1ヶ月に渡って長い期間楽しめますよ!

武尊山の天気と地図をチェック

武尊山に行く前に現地の天気をこちらでCHECK!また、事前に地図を用意してルートを確認してください。

武尊山のふもと(川場村)の10日間天気

| 日付 | 02月27日 (金) |

02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

03月05日 (木) |

03月06日 (金) |

03月07日 (土) |

03月08日 (日) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 天気 |  曇 |

曇時々晴 |

晴 |

晴のち曇 |

雨時々曇 |

晴時々曇 |

曇時々晴 |

曇 |

曇時々雪 |

曇時々晴 |

| 気温 (℃) |

16 4 |

11 4 |

13 0 |

13 -1 |

5 4 |

10 0 |

8 1 |

8 -1 |

8 1 |

7 -2 |

| 降水 確率 |

30% | 40% | 20% | 30% | 90% | 40% | 40% | 40% | 80% | 30% |

データ提供元:日本気象協会

武尊山の登山指数

| 日付 | 02月28日 (土) |

03月01日 (日) |

03月02日 (月) |

03月03日 (火) |

03月04日 (水) |

|---|---|---|---|---|---|

| 登山 指数 |

|

|

|

|

|

登山指数の留意点

登山をするための快適さを、山頂や山麓の気象条件から、気象学的知見を用いて登山指数A~Cで表現をしています。降水量、風速、雲量などを総合的に考慮し、気象条件を独自計算したものです。

ただし、以下のリスクは含まれておりません。

- 雷の発生の可能性

- 前日の天気による道のぬかるみ

- 局地的大雨

- 土砂災害の発生の可能性

- 雪崩の発生の可能性

- 噴火の可能性

- 積雪の有無

- 濃霧

- 低温または高温

- 虫やヒルなどの発生状況

山の天気は大きく変わりやすいため、登山指数はあくまで目安としてご利用頂き、最新の気象データや天気図、各登山道情報をご確認ください。

なお、本情報に基づいた行為において発生したいかなる人物の負傷・死亡、所有物の損失・損害に対する全ての求償の責は負いかねます。ご了承下さい。

データ提供元:日本気象株式会社![]()

武尊山周辺の山と高原地図

昭文社 山と高原地図 谷川岳・苗場山・武尊山

武尊山 レベル別おすすめ登山コース

武尊山には登山コースがたくさんあり、初級者向けコースから上級者向けコースまで難易度の幅も広いのが特徴的。主峰・沖武尊と剣ヶ峰を結ぶ眺めの良い稜線歩きも楽しめます!

ただ、アクセス面では、どのコースも登山口までバスが通っていないので、マイカーやタクシーで向かう必要があることに注意が必要です。

初心者におすすめ!遠くの山々まで見渡せる眺望に感動

最高点の標高: 2119 m

最低点の標高: 1127 m

累積標高(上り): 2196 m

累積標高(下り): -2196 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:8時間26分

- 【技術的難易度】★★☆☆☆

- ・登山装備が必要

・登山経験、地図読み能力があることが望ましい

高手山から西峰、剣ヶ峰とつないで沖武尊へと登るコース。川場キャンプ場駐車場を起点にし、序盤は森の中を歩きます。高手山からは尾根を歩いて高度を上げていきます。

西峰からは剣ヶ峰や沖武尊など、周囲の山々が見渡せます。西側には鬼岩の姿も確認できます。

剣ヶ峰の山頂からは谷川岳や巻機山、至仏山、燧ヶ岳など、名立たる百名山を見渡すことができます。

慣れてきたら鎖場に挑戦!中級コースでブナ林を堪能

最高点の標高: 2123 m

最低点の標高: 1081 m

累積標高(上り): 1845 m

累積標高(下り): -1845 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:8時間40分

- 【技術的難易度】★★★☆☆

- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

武尊スキー場駐車場からスタートし、セビオス岳・中岳を経由して武尊山へ登るコースです。

ブナの森を登っていきます。青々とした緑が気持ちよく、自然の美しさを感じますね。

途中、岩場を登る鎖場が数カ所あります。垂直に登る岩場もありますので、慎重に登っていきましょう。

武尊山の手前には標高2,144mの中ノ岳がそびえています。色とりどりの景色が美しい!

中・上級コース!はしごや鎖場、ガレ場を攻略

最高点の標高: 2123 m

最低点の標高: 1072 m

累積標高(上り): 2125 m

累積標高(下り): -2125 m

- 【体力レベル】★★★☆☆

- 日帰り

- コースタイム:7時間30分

- 【技術的難易度】★★★☆☆

- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要

・地図読み能力が必要

多くのガイドブックでも紹介されメジャーなのが、この中上級者向けのコース。武尊神社をスタートしたら林道を進み、剣ヶ峰分岐を左へ。須原尾根に出て主峰・沖武尊を目指します。

「行者ころげの岩場」と呼ばれる、ロープや鎖を使って越える岩場が5ヶ所続きます。雨の日は滑りやすいので気を付けて登りましょう。

武尊山と剣ヶ峰を結ぶ稜線は眺めが良く、武尊山登山の醍醐味です!

武尊山の山小屋・山麓のキャンプ場情報

ここでは紹介したコースの山小屋や周辺施設について紹介します。紹介した登山コース上には避難小屋しかなく、食事を受けられる一般的な山小屋はありません。

麓には大型のキャンプ場がありますが、冬はキャンプ場があいていない場合があるので必ず確認してください。

手小屋沢避難小屋

筒状のシェルターのような避難小屋で、武尊神社から登るコースの須原尾根上、標高約1,650m地点にあります。

武尊避難小屋

武尊牧場コースの中間付近にある避難小屋で、標高約1,750mのところにあります。収容人数が5人程度の小さな小屋で、老朽化が進んでいる点に留意してください。冬季は雪に埋もれるので、夏季シーズンの使用のみとなります。

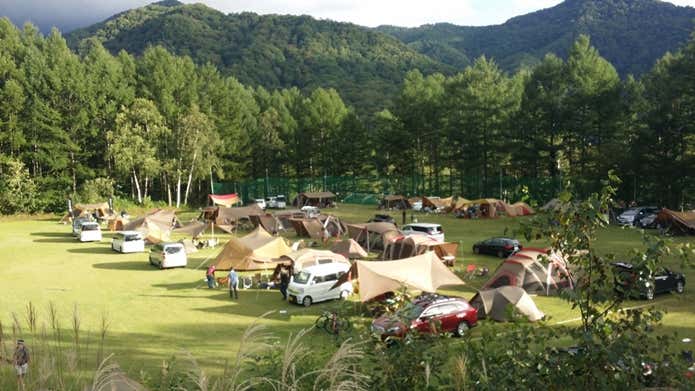

宝台樹キャンプ場

武尊山の北西、標高1,152mの宝台樹山の麓にあるキャンプ場。テントサイトやオートキャンプサイトをはじめ、バンガローやロッジ、コテージ、バーベキューガーデン、テニスやゴルフのスポーツ施設まで揃い、規模は県内最大級!

寝具やキャンプ用品などのレンタル用品も豊富に取り揃えています。

ほたか牧場キャンプ場

武尊山の東側の麓、標高約1,400m付近に位置するキャンプ場で、6月頃に見頃を迎えるレンゲツツジが見応えあり!ファミリーで使えるログハウスやテントサイト、オートキャンプサイトなどが充実。

また、手作りバター体験やほたか牧場のある武尊山三合平のトレッキングツアーといった「武尊牧場自然学校」という体験プログラムも開催しています。

川場温泉

武尊山の南に位置する川場村には、弘法大師ゆかりの川場温泉や桜川温泉、小住温泉、武尊温泉、塩河原温泉の5つの温泉が湧いています。

日帰り温泉や民宿などがたくさん軒を連ねており、登山後に立ち寄って汗を流したり、日程にゆとりがある場合は1泊するのもおすすめです。

川場村観光ガイド|宿泊・日帰り温泉

武尊山へのアクセス・駐車場情報

ここでは武尊山へのアクセス方法と駐車場について紹介します。武尊山はマイカーでのアクセスが一般的で、高手山から登る初心者コースと武尊牧場コースは沼田IC、武尊神社から登る中上級者コースは水上ICが最寄りICとなります。

公共交通の場合は、JR上越線「沼田」駅もしくは上越新幹線「上毛高原」駅よりタクシーの利用となります。

川場キャンプ場駐車場

関越道「沼田」IC→県道263→川場キャンプ場駐車場(約25分・約15km)

武尊スキー場駐車場

関越道「沼田」IC→県道64号→武尊スキー場駐車場(約42分・約29km)

裏見ノ滝駐車場

関越道「水上」IC→国道291号→県道63号→裏見ノ滝駐車場(約40分・約23km)

初心者も上級者も「上州の名峰」武尊山へ!

初級者から上級者まで幅広いレベルの人が楽しめる山、武尊山。アルプスなど交通の便が整った山とは違い、アクセスはマイカーがメインとなってしまいますが、雄大な景色と麓の温泉など是非訪れる価値のある魅力ポイントが満載ですよ!

【登山時の注意点】

・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山して下さい。(足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。)

・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。

・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに!

・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんで下さい。