アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

日帰り登山でも必携だけど、ツェルトはちょっと値段が高い……

天候悪化・体調不良・道迷い・疲労によるペース低下などで迎えてしまった下山中の日没……その日のうちに下山するつもりが、急に山の中で一夜を明かす(緊急露営・ビバーク)必要性に迫られる可能性は、どんなに入念な登山計画で臨んでもゼロとはいえません。

そんな時に風雨や雪から身体を保護してくれるシェルターが、ツェルト(簡易テント)です。ただし非常用アイテムであるにも関わらず、それなりの価格であるため購入に踏み切れない人もいるのではないでしょうか。

これならどう? ダイソーでツェルトそっくりのアイテムを発見!

100円ショップで有名なダイソーで、ツェルトによく似たアイテム「エマージェンシーシェルター」なるものを見つけました!さすがに100円とはいかないものの、880円(税込)は魅力的なプライスです。

アウトドアですぐに使用できるセット内容!

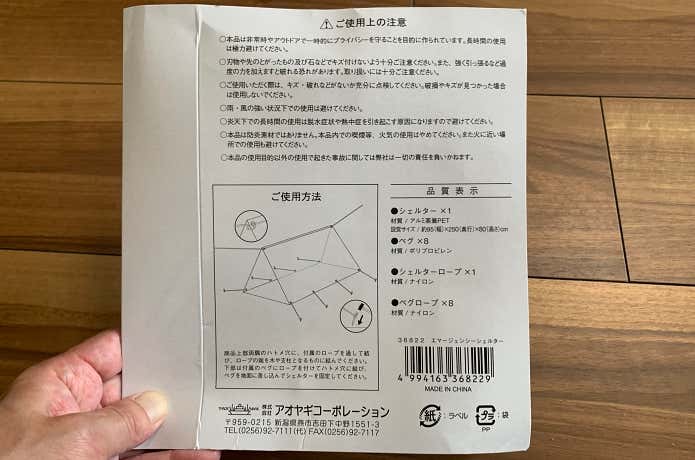

エマージェンシーシェルターを購入すると、以下のアイテムが同梱されていました。

①シェルター本体(アルミ蒸着PET製)

②ペグ8本(ポリプロピレン製)

③シェルターロープ1本(長さ約670cm・ナイロン製)

④ペグロープ8本(長さ約91cm・ナイロン製)

この充実ぶりは魅力的。通常のツェルトの場合は本体のみの販売で、ペグや張り綱は別途購入する必要があります。

ポール(支柱)がないので軽量・コンパクトに収納・携行できることや、両側の立木を使って設営する方法もツェルトと同じです。

外装サイズは21.5×16.×4cmと少し大きめですが(通常の2〜3人用ツェルトは直径約10cm×高さ22cmの円筒形)、重さは約327gと通常の2〜3人用ツェルトの525gに比べてかなり軽量。パッキングに苦労することもなさそうです。

注意書きの「長時間や雨・風の強い状況下での使用は避けてください」という記載がやや気になりますが、どの程度まで使用可能なのか、さっそく設営して試してみました。

設営レビュー!「エマージェンシーシェルター」は登山にアリ?ナシ?

いきなり山で使用するのは不安があったため、検証は公園で実施。設営した外観がこちらです。

一見したところ「広そうだし、なんだか良さそう!」という印象ではないでしょうか。

しかし実のところ、なかなか手が焼ける相手だったのです……。

ツェルト以上に設営の手間がかかる

ビバーク時は、日が落ちる前に適地を探して準備するのが基本。暗くなってからのツェルトの設営は非常に困難です。

エマージェンシーシェルターは、明るい日中でもどちらが上部でどちらが底部かがわかりにくく、むしろツェルト以上に設営には難儀しました。手順もやや多いため、慣れていないと時間がかかるかもしれません。

▶詳しい設営方法はこちら

素材が非常に薄くて破れやすい

内部の様子はこの通り、外の景色が透けて見えるほどの薄さです。

この薄さゆえに、簡単に破れてしまうことがエマージェンシーシェルターの最大の弱点!

撮影:鷲尾 太輔

風速5m/sにも満たない風にあおられただけで、シェルターロープを結んでいる天井部分の端が破れてしまいました。また、ペグロープをピンと張るために引っぱっただけで、底部の端も破れてしまったのです。

注意書きにも「雨・風の強い状況下での使用は避けてください」と記載されていた通り、風が強い山の稜線などでは、力のかかるハトメ穴とロープの連結部分を中心に穴だらけになってしまいそうです。

風で浮き上がってしまう

本体のループに直接ペグを通すテントやツェルトと違い、エマージェンシーシェルターはペグロープで本体とペグを連結します。ペグと本体の距離が大きいため、軽さと相まって風を受けると写真のように全体が浮き上がってしまいました。

内部に人が入れば、あるいはペグロープを短く調整すれば解決する問題ですが、やはり風の強い登山を前提とした設計ではないようです。

出入り口が開きっぱなしになる

エマージェンシーシェルターがカバーするのは、底部と屋根両側部分の3方向のみ。出入り口となる両端を完全に閉じることができません。これでは山でのあらゆる方向からの風雨が、内部に侵入してしまいます。

結論、登山にはナシ!でも使い方次第では役立つ

設営してみた結果、エマージェンシーシェルターは弱点が多く、残念ながら登山での使用に適しているとはいえない製品でした。

一方で、優秀だったポイントやおすすめできると感じたシーンもあったので紹介します。

意外と守ってくれる!優れた防水性

注意書きの「雨・風の強い状況下での使用は避けてください」の記載から防水性にも不安がありましたが、こちらは問題なし。フタに穴をあけたペットボトルで水圧を強くした水をかけてみましたが、内部に浸水することはありませんでした。

ただし前述の通り出入り口が開いているため、真上からの雨にしか対応は難しいでしょう。また、雨が当たる重みでロープが引っ張られると、生地が破れる可能性はあります。

使い勝手がいい!強靭なペグ

金属ではなくポリプロピレン製であるため、すぐに折れてしまうのではと心配になったペグ。ところが実際には太く堅牢な作りで、しっかり地面に打ち込むことができました。

すぐに破れてしまう本体がもったいないくらいの強靭さで、テントやツェルト設営の際の予備として、登山に持って行きたいと感じたほどです。

短時間の使用や屋内では役立つ

例えば急な雨で衣服が濡れてしまい着替えたい時、特に女性は周囲の登山者の目が気になりますよね。こうした時の「目隠し」としてはエマージェンシーシェルターが役立ちます。

写真では片側だけを支えていますが、同行者が2人以上いれば支柱なしに両側の屋根を支えるだけでも、外側から見えない空間を作ることができます。

また豪雨災害や地震などで自宅に居住することが困難な場合、体育館などの避難所で生活することになります。こうした際にプライベート空間がないことから、心身に不調をきたすことも。

ペグを打つことはできませんが、底部の四隅に重しを置いてパーテーションなどを支柱にすれば、プライベートなスペースを作ることが可能。仕切りのない避難小屋で着替えをしたい時なども同様です。

最後に極端な例ですが……。ツェルトとしてではなく、シートとして使う前提であれば活用できるのではないでしょうか。

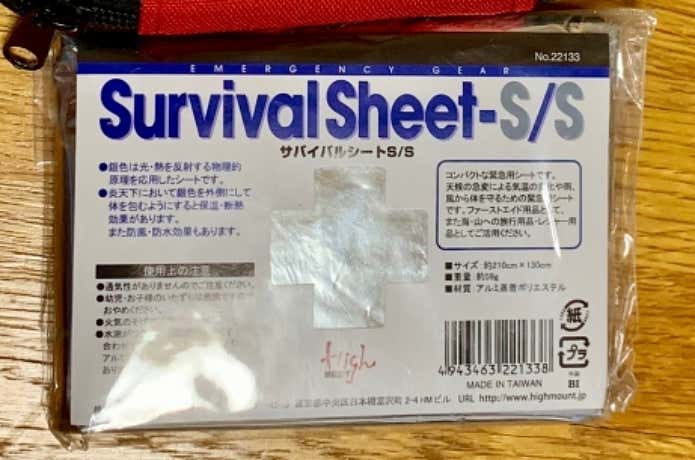

エマージェンシーシェルターは本体の生地こそ薄いものの、材質自体はエマージェンシーシート(サバイバルシート)と同じです。

袋状になっているので身体へ巻き付けやすく、全身をしっかり覆える大きさがあります。緊急時にエマージェンシーシートを持っていない人がいた場合に、ナイフなどで割くことで2〜3人分のシートにすることも可能です。

ツェルトは安全登山の必携品!

何も持っていないよりはベターですが、登山には心許ない検証結果となったダイソーの「エマージェンシーシェルター」。テントを持たない日帰りや山小屋泊での登山では、やはりきちんとしたアウトドアメーカーのツェルトは必携品といえるでしょう。

秋から冬にかけては日没時間も早まります。誰しも遭遇する可能性のあるビバークに備えて、ツェルトの携行と設営方法のマスターで、より安全な登山を楽しんでください。

ダイソー「エマージェンシーシェルター」の設営手順はこちら

①ペグとペグロープを連結

まずは8本のペグそれぞれの穴にペグロープを通して連結します。引っぱった時にほどけないよう、固結びにしておきます。

ペグの設置は設営手順では最後に行いますが、先にシェルターロープに吊るしておいたシェルター本体が風でかなりなびくので、特に風のある日は先にこちらを済ませておくことがおすすめです。

②シェルターにシェルターロープを固定

次にシェルター上部の2箇所のハトメ穴にシェルターロープを通して、しっかりと結びます。ロープの先端は立木などの支柱に巻き付けるので、十分な長さを確保しておくのがコツです。

もうひとつのコツが、2つのハトメ穴の間のシェルターロープはピンと張っておくことです。シェルターロープにゆるみがあったり、ハトメ穴に通すだけで結んでいないと、写真のように天井部分が垂れ下がってしまいます。

③シェルターロープを立木などの支柱に固定

撮影:鷲尾 太輔

次に、写真の手順でシェルターロープを立木などの支柱に結びつけます。結ぶ場所は、シェルターのサイズ(幅約95cm・奥行き約250cm・高さ約80cm)にあわせて、いったん高さ80cm程度の位置にしましょう。

シェルターロープは約670cmと十分な長さがありますが、支柱となる両側の樹木の間隔がそれ以上の場合は設営できません。

その場合ツェルトと同様にトレッキングポール・張り綱・ペグで設営する方法もあります。ただし、これらのアイテムを持っている登山者であればツェルトも携行しているはずなので、現実的なシチュエーションではないですね。

④ペグで底部を固定

撮影:鷲尾 太輔

続いて片側4箇所ずつのハトメ穴にペグロープを通して結び、ペグをエマージェンシーシェルターの反対側に傾けて地面に打ち込みます。風がある時は、風上側からペグを打ち込むと安定して設営できます。

片側4本のペグを打ち終えたら、反対側も同じ要領でペグを打ち込みます。エマージェンシーシェルターの底部が浮き上がらず平坦になるよう、ペグロープをピンと張るのがコツです。

写真のように底部の四隅のペグロープは、斜め外側に向けて張るとエマージェンシーシェルターの内部がより広く利用できます。

設営完了後の微調整と注意点

屋根が垂れ下がってしまうようであれば、両側の立木など支柱に結んだシェルターロープを高い位置に結び直し、斜め上から引っ張るようにするとエマージェンシーシェルターの内部の空間がより高くなります。

エマージェンシーシェルターを設営していると、ハトメ穴をふさいでいた丸い銀色のシートが落ちてきます。これは自然環境では分解されることのないゴミなので、きちんと回収して持ち帰りましょう。