着用すると楽に!腰痛ベルトが負担を軽減する仕組みとは

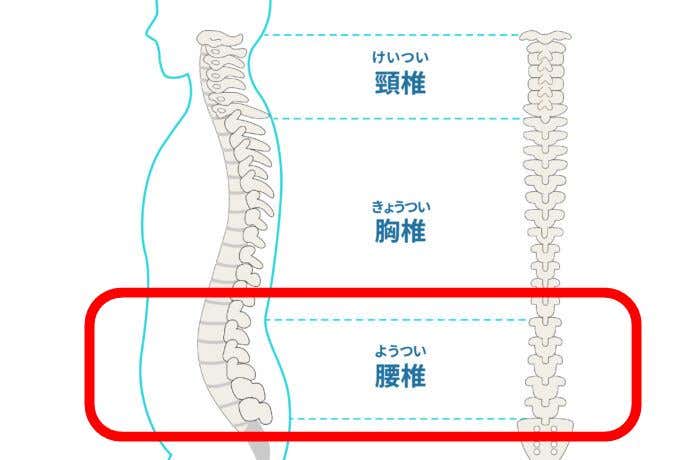

上半身を支える要である「腰椎(ようつい)」。その腰椎を支えているのが腹圧です。

しかし、腰回りの筋力が落ちると腹圧が低下し、支えが不安定になって腰椎への負担が増大。その負担が痛みとして現われ、腰痛のひとつの原因になることも。

腹圧を一定に保つサポートをするのが「腰痛ベルト」

腰椎への負担以外の原因には要注意

腰痛の原因は腰椎への負担以外にもあります。例えば、骨粗鬆症に伴う圧迫骨折や、腰の病気(化膿性脊椎炎など)が原因の可能性も。痛みがひどかったり長引いたりする場合は、すみやかに病院へ。必ず医師の診断を受け、指示に従うようにしましょう。

腰痛は治る?癖になったりしない?いろんな疑問を解決

初めて腰痛ベルトを使う時は、ちょっと不安。ということで腰痛ベルトにまつわる様々な疑問をまとめました。

腰痛ベルトで腰痛は治るの?

腰痛ベルトはあくまでも一時的に痛い腰を支えるためのもの。腰痛の原因は人それぞれですが、根本原因を取り除かなければ、腰痛は治りません。

本来は自分の筋肉(腹筋・背筋)で背骨を支えることが重要です。腰椎を支える腹圧を保つためには、お腹や腰回りの筋肉を鍛えること。適度に身体を動かして筋力を維持することも、腰痛対策のひとつです。

また、足を組んだり、前傾姿勢になったりしてデスクワークを行うなど、悪い姿勢で生活することも腰痛の原因に。長時間同じ姿勢の場合は、ときどき体を伸ばしたり、正しい姿勢で生活したりすることも腰痛予防になります。

腰痛ベルトを付けるタイミングは?使うのはいつ?

以前は腰痛ベルトを長時間着用することで、筋力が低下すると言われていました。しかし、近年の研究では、腰痛ベルトを着用していても体幹の筋電図を調べると

筋活動はみられ、腰痛ベルトをしているから筋力が落ちるのでなく、過度な安静(ずっと横になっているから)により筋力が低下し、回復が遅れると言われています。

ただし、腰痛がひどいときはベルトを着用して、無理はせず安静に。痛みが軽くなってきたらベルトをしないで、徐々に体を動かしていくのが良いでしょう。

よくお医者さんから「痛みがあるときは安静にしてください」と言われます。安静とは、「痛みが出る動作(動き)は控えるようにする」という意味です。絶対安静の場合は「体を動かさず横になってください」という意味になります。

なので、ここでは「痛みがない範囲で日常生活をしてください」ということです。

もっといえば、腰を曲げて痛ければ、靴下を履く・顔を洗う・不意に物を拾うなどの際に、悪化しないように気をつけること。逆に、仮に腰を反らしても痛くなければ、腰を伸ばしてもいいということです。

腰痛ベルトを使うことでのデメリットや注意点は?

先ほど、腰痛ベルトを長時間着用しても筋力が低下しないとお伝えしましたが、長期間(何年も)着用し続けることで、骨密度が低下すると指摘されています。実際に、長期間の使用が原因で骨粗しょう症(圧迫骨折)になった例もあるので、心配な人は医師に相談しましょう。

やはり、痛みがあるときはベルトを着けて、痛みがなくなればベルトをはずして、メリハリをつけて生活することが大切です。ストレッチやウォーキングなど無理のない範囲で体を動かしましょう。

腰痛ベルトと骨盤ベルトの違いって?

ざっくり言うと、腰椎をサポートするのが「腰痛ベルト(腰痛サポーター、腰痛コルセット)」、骨盤をサポートするのが「骨盤ベルト」です。

骨盤のゆがみが原因の腰痛の場合は骨盤ベルトを使用します。特に女性の産前・産後の骨盤のゆるみに使用する人が多くいます。医師から骨盤のゆがみを指摘された場合は、骨盤ベルトを使用しましょう。

医療用と市販の腰痛ベルトは何が違う?

【硬性コルセット】

| メリット | ・オーダーメイドなので体にフィットしやすい ・保険適用である |

| デメメリット | ・病院(医療機関)の受診が必要 ・長時間使用しづらい (装着時の違和感・苦しさ) ・慢性腰痛には不向き ・見た目が悪い |

【軟性コルセット】

| メリット | ・種類が豊富で自分で症状に合わせて選べる ・繰り返し長期間使える ・慢性腰痛に向いている ・見た目が気にならない |

| デメメリット | ・医師からの処方以外は保険適用でない ・原則、腰痛の根本的治療ではない ・腰痛の種類(原因)によっては効果なし |

腰痛ベルトは選び方が大切

一言で腰痛ベルトと言っても様々なものが売られており、どれを選べばいいか悩んでしまいます。腰痛の程度や使用シーンごとに大きく3つに分けて選び方を解説します。

腰の痛みがひどい人や急性期の人▶サポート力が高いガッチリしたもの

・上下の丈が長いもの

スポーツなどアクティブに行動するとき▶伸縮性が高く動きやすいもの

・弾性がある支柱や伸縮性が高い素材を使用しているもの

日常生活で長時間着用するとき▶蒸れない工夫がされているもの

・通気性が高い素材を使用している

サポート力が強い腰痛ベルト4選

腰痛がひどい人や腰痛発症間もない急性期の人へおすすめの、サポート力が高いベルトを紹介します。

金属ボーンで強力固定|腰用サポーター ハードデラックス

4本のアルミステイ(支柱)でしっかり固定。しかも、上下別れた補助ベルトにより、症状に合わせて固定力を調整できるのが特徴。ウェストサイズが6サイズ展開されているので、様々な体形に合わせることができます。

腰用サポーター ハードデラックス

素早く調整可能|中山式ボディフレーム 腰用ハード ダブル

腰裏側のボーン(支え具)は、幅広設計なので広範囲に腰を支えます。腰全体を締め付ける補助ベルトは上下2本ですが、1アクションで固定できるのが特徴。素早く調整することができます。

中山式産業 中山式 ボディフレーム 腰用ハード ダブル

軽い力でしっかり固定|DAIYA bonbone プロハードスリム

滑車の原理を応用した独自構造により、軽い力で調整可能。力が弱い人におすすめです。背中は上下幅が広い設計。しかも腹部を狭くしているので、かがんだり座ったりしても邪魔になりにくくなっています。

DAIYA bonbone プロハードスリム

コンパクトかつ軽量で快適|チュアンヌ腰サポーター ロンバスキン V3

背面4つ、前面2つのしっかりとしたボーン(支え具)が強力に腰を支えながらも、薄型コンパクトなのが特徴。装着していても目立たないので、オフィスや外出時も気になりません。肌に直接装着できるサラっとした伸縮素材の「コンビテックス」を使用しており、快適に長時間装着できます。

チュアンヌ 腰サポーター ロンバスキン V3

動きやすさ重視の腰痛ベルト4選

スポーツや体を動かす作業におすすめの、腰をサポートしながらも動きやすい製品を紹介します。

薄く軽量で動作もスムーズ|ザムスト ZW-3

薄さと軽さにこだわった伸縮素材を使用し、腰をサポートしながらも、スムーズな動作を実現。本体内側にすべり止めテープを4本配置しているため、スポーツなどで体を動かしてもズレることが少なくなっています。

ZAMST (ザムスト) ZW-3

動きやすさ重視!|ミズノ ぐっと締めて支える腰サポーター

スポーツ用品メーカー「ミズノ」らしく、動きやすさ重視のサポーター。最大の特徴は、柔軟性がある素材の編み込み構造。腰をガチガチに固めず、身体の形に合わせてサポートします。

ミズノ ぐっと締めて支える腰サポーター

サポート性と動きやすさを両立|日本シグマックス マックスベルトS2

可動部は伸縮素材、腰を支える部分は非伸縮素材を使用した一体型構造で、動きやすさとサポート性を両立。背部に配された6本のプラスチックステーで、しっかりと支えます。内側の滑り止めテープでズレも防止。

日本シグマックス マックスベルトS2

速乾性素材で汗をかいても快適|スポーツWウエスト806/807

縦横ストレッチで通気性がある素材を使用。また、表面と裏面は速乾性の高いポリエステル素材しているため、スポーツで使っても動きを妨げず、汗をかいても快適に過ごせます。より、アクティブに動きたい人に。

ダイヤ工業 スポーツWウエスト806/807

蒸れにくく快適な腰痛ベルト4選

腰痛ベルトは長く付けているとどうしても蒸れてきます。長時間着用でも蒸れにくい腰痛ベルトを紹介します。

メッシュと速乾素材で快適|アルファックス お医者さんのコルセット プレミアム仕様

メッシュを多用しているため通気性抜群。また、吸水性速乾性に優れた旭化成テクノファインを使用しているため、汗をかいても快適です。固定を調整できるWクロスベルトやズレ防止テープなどで長時間着用にも対応しています。

アルファックス お医者さんのコルセット プレミアム仕様

通気性抜群で1年中使用可能|SPORTIA 腰用 サポートベルト

薄手のメッシュ素材を全面に使用し、通気性抜群なので1年中使いやすい製品。腰回りのサポートはもちろん、骨盤ベルトとしても使用可能。伸縮素材の二段式補助ベルトは、着用したまま調整できるのでシーンによって締め具合を変更できます。

SPORTIA 腰用 サポートベルト

取り外し可能なアルミステイで多用途|プロスリム メッシュ アルミステイ

メッシュ構造で通気性に優れた腰痛ベルト。背中には取り外し可能な2本のアルミステイ(支柱)が入っており、腰痛急性期はしっかりサポート。腰の調子がいいときは取り外し、ソフトな腰痛ベルトとして使用することができます。

プロスリム・メッシュ アルミステイ

2種類のメッシュ素材で快適|日本シグマックス マックスベルト CHコンフォート

伸びるメッシュ素材と硬いメッシュ素材の2種類の組み合わせで、サポート力を発揮しながら通気性を確保しています。背面立体裁断で腰のS字カーブにピッタリフィットするのが特徴。夏場を含め年間を通して快適な着用感の腰痛ベルトです。

日本シグマックス マックスベルトCHコンフォート

腰痛ベルトの付け方・巻き方|正しい位置は?

・お腹を凹ませて巻く、できれば仰向けで

自分にあった腰痛ベルトを活用しよう!

腰は何をするにも重要な部位。痛いと動きたくなくなり、気分も憂鬱に。腰への負担を軽減するためにも、腰痛ベルトを上手に活用してみましょう。ただし、自分の症状や生活にあったものを選ぶことが大事。ピッタリの腰痛ベルトが見つかれば、きっと、気分も前向きになるはずです。

直近で参加できる岡田先生の講習会はこちら