大きな声では言えないけど、テーピングの巻き方には自信がない・・・

岩場や木の根っこだらけの道など、山の中には転んで怪我をしてしまうリスクがあります。警察庁が発表している『令和4年における山岳遭難の概況』によると、転倒は遭難の原因として第2位(602人)。

さらに「遭難はしていないけど、足をひねった」くらいのものも含めると、人数はさらに増えると考えられます。

テーピング正しく巻ける?

長い距離を歩く登山において、足を怪我してしまうのは大きな痛手。そのため、ファーストエイドキットの中にテーピングを入れているという人は多いんです。

だけど「テーピング持っているけど、実は巻けるかは自信がない・・・」なんて心当たりがある人、意外といるのではないでしょうか?

自分やパートナーの怪我の処置を行うテーピング。いざという時のために、きちんと使い方を身につけておきたいものです。

テーピングは教えてもらうのが断然いい!

動画やYAMA HACKの記事でも、各種テーピングの巻き方を紹介しています。しかしながら、できれば講習会に参加して、テーピングの巻き方を教えてもらうのがおすすめ。

今回は、編集部員が講習会に参加して「これは良い!」と感動した3つのポイントを紹介します。

今回参加したのはこの講習会

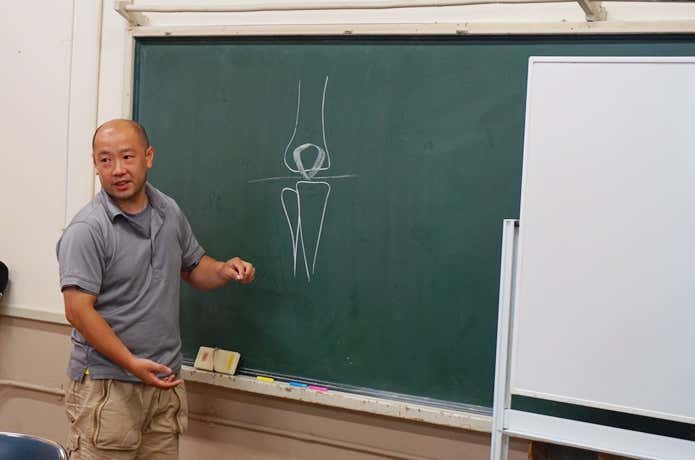

日本山岳耐久レース(ハセツネカップ)ケアルーム設立に携わったり、日本山岳会、東京都山岳連盟などの団体や、jRO(日本山岳救助機構合同会社)提供のイベントでテーピングの講師を務めるなど、安全登山に関する活動を行っている医療マッサージ研究所の岡田智一さん。今回は、そんな岡田さんが主催する「実践から学ぶ!!テーピング勉強会」に参加してきました。

WEBだけでは学べない?3つの感動ポイント!

動画や記事などでテーピングのやり方を調べられるこの時代に、わざわざ講習会参加するメリットって何なのでしょうか?

【1】不安なく正しい方法で練習ができる

今回の参加者は全部で6名。少人数での実施だったため、岡田先生の目の届く範囲でテーピングの練習をしていました。

「テーピングは、くるぶしの後ろと前どっちを通るの?」「これであってるのかな?」などのちょっとした疑問や不安があっても、すぐに正しい方法を確認可能。

そのため、迷いなく正しい方法を繰り返しできるので習得が早くなります。

テーピングを始める前に、岡田先生がお手本を見せてくれました。