初登山は大成功!でも…次はどうする?

登山初心者の知り合いを山に誘う時、あなたならどうしますか。

その人が登山に興味を持ち必要な装備や知識を得てもらうために、そしてその人が安全かつ楽しく登山できるために、「誘う側」がしなければならない工夫や知っておくべきノウハウ。

この連載は私自身の経験を通して、そのヒントを得ていただくために始まりました。

前回の記事で、仕事のストレスから自宅に引きこもってばかりいた根っからのインドア女子・齋藤さんを奥多摩・御岳山に連れ出すことに成功した私。

その様子はこちら

でも、まだまだ慢心してはいけません。同じテイスト、同じフィールドの山にばかり連れて行っても、遅かれ早かれ“新鮮味”が薄れてしまうのは容易に想像できます。

かと言って、彼女を登山に誘ったきっかけは「山で元気にしたい」という一心。むやみに厳しい登山に挑戦させてスキルアップをめざすのは、その人に合わせた選択ではありませんね。

そこで私は、彼女に笑顔で楽しんでもらうために

【1】登山ルートを往復型から縦走型に変えて景色の変化を

【2】岩場や雪山でちょっと違う登山の雰囲気を

【3】歩いた後に味わう食事の美味しさを

体験してもらう山選びと演出を行いました。

今回の記事では、飽きさせずに登山を楽しんでもらうためのポイントを紹介していきます。

【1】登山コースの形式で景色の変化を体験してもらおう!

登山道が1本しかない山ならともかく、大半の山には山頂に向かう道や山頂と山頂をつなぐ複数の登山道が設けられています。これらの登山道を組み合わせることで、景色や地形などに変化を持たせた“飽きない”登山コースを設定することが可能です。

縦走型コースで変化のある景色を体験

初登山の御岳山が往復型コースであったため、2度目の登山は縦走型コースをセレクト。

とは言え、2度目の登山…。私がセレクトしたのは、日本一ベタ(?)な、高尾山を西側の小仏城山から縦走するコース。同じ場所を通らないので、常に新鮮な景色と出会えます。

ただし縦走型コースはスタート地点とゴール地点が違うため、マイカーではなく公共交通機関の利用がオススメ。私自身も、本数の少ない大弛水峠登山口へのバス時刻を予め調べて出かけました。

また、万が一の疲労・体調不良・天候悪化に備えて、途中で縦走を中断し最寄りの駅やバス停に下山できる“エスケープルート”を確保しておくのも縦走型コースのポイント。高尾山周辺はエスケープルートが多く、ケーブルカーやリフトでも下山できるコースです。

実際はその配慮は杞憂に終わり、彼女は予定コースをしっかり歩き切ってくれました。その後、さらに歩行距離を伸ばして景信山から陣馬山の縦走にもチャレンジ。細かいアップダウンが続くコースですが、後半でご紹介する茶店グルメの食べ歩きを楽しんでくれました。

登山者とすれ違う際に「こんにちは」と声を掛け合う習慣も新鮮でしたね。

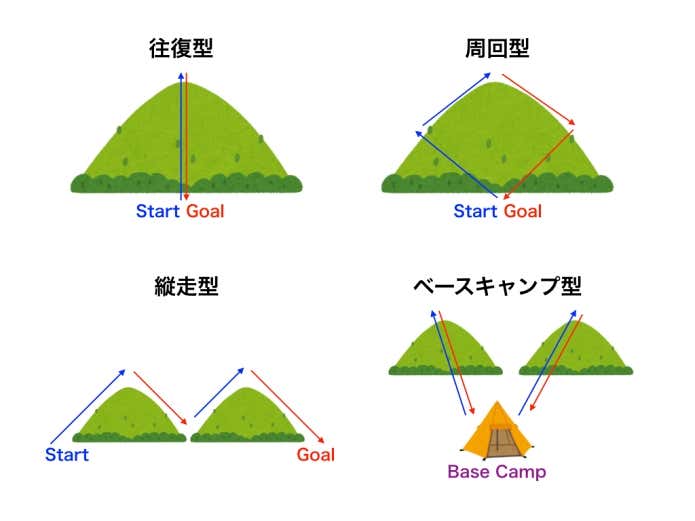

登山コースの形式ごとのメリット・デメリットをご紹介

登山コースの形式には、大きく分けて上の4つのスタイルがあります。ここではそのメリットとデメリットをご紹介、登山計画を立てる際の参考にしてみて下さい。登山コース形式に合わせたオススメの山とコースも紹介しています。

〈メリット〉

天候や体調の悪化などのトラブルがあった時に、途中で引き返したり仲間を待機させておくことができる

〈デメリット〉

登りも下りもまったく同じ場所を歩くので、景色や地形が単調に感じてしまう

<往復型コース:北アルプス・西穂高岳独標 日帰り>

険しい岩峰が多い穂高連峰の中で、初心者でも比較的安全なのが西穂高岳・独標です。新穂高ロープウェイを利用して標高差も少なく登山でき、西穂山荘で休憩することも可能。独標は鋸歯状に12の岩峰が連続する西穂高岳の岩峰のひとつで、頂上からは上高地を見下ろすことができ、焼岳・笠ヶ岳・前穂高岳・ジャンダルムなどの山々も一望できます。

独標から先の縦走コースもありますが、西穂高岳へは険しい岩峰が連続する上級者向け。その先のジャンダルム〜奥穂高岳へはさらに難易度の高い岩稜となります。独標で引き返す往復コースでも、穂高連峰の迫力は十分味わうことができるでしょう。

〈メリット〉

往復コースと同じくスタート・ゴールが同じなので登山口へのアプローチの検討が楽な上、同じ場所を歩かないので景色や地形の変化も楽しめる。

〈デメリット〉

天候や体調の悪化などのトラブルがあった時に、現在地やその先のルートを考慮して、引き返すか歩き通すかの慎重な判断が必要。

<周回型コース:鈴鹿山脈・御在所岳 日帰り>

中京圏で屈指の人気を誇る御在所岳は春のツツジ・桜、秋の紅葉、冬の霧氷と季節の移ろいを実感できる山。御在所ロープウェイ・湯の山温泉前を起点に、登りは地蔵岩をはじめとする奇岩が点在する尾根を歩く「中登山道」を歩き山頂を往復、下りはロッククライミングの名所である藤内壁(とうないへき)の迫力ある岩壁を見ながら沢沿いの「裏登山道」を歩くルートがオススメです。

万が一の際には、御在所ロープウェイに乗車して一気に下山してしまうという必殺技もありますよ。

〈メリット〉

通常複数の山をつないで歩くので、常に変化に富んだ景色や地形が楽しめる。

〈デメリット〉

スタートとゴールが違うのでマイカーでは実現しにくく荷物の量も増えがち。天候や体調の悪化などのトラブルに備えた、エスケープルートを考慮しておくことも必要。

<縦走型コース:北八ヶ岳・北横岳〜蓼科山 1泊2日>

北八ヶ岳ロープウェイを利用して北横岳山麓の坪庭まで登り、蓼科山7号目から蓼科牧場ゴンドラリフトで下る比較的標高差の少ない縦走路。坪庭の溶岩台地、北横岳や蓼科山からのアルプス・御嶽山・南八ヶ岳・浅間山などの大展望、2つの山の間にある亀甲池・双子池などの神秘的な池、苔むした原生林など様々な山岳風景を楽しむことができます。

双子池ヒュッテ・蓼科山荘をはじめとするコース上の4軒の山小屋は宿泊先としてだけでなく休憩や緊急時の避難場所にも。体調や天候で蓼科山の登頂が難しい場合には、タクシーを呼べる大河原峠やバス停のある竜源橋へのエスケープルートも確保されています。

〈メリット〉

ベースキャンプとなる山小屋やテントに余分な荷物を置いて、身軽な装備で複数の山へ登山できる。

〈デメリット〉

ひとつひとつの山に関しては、往復コース同様に景色や地形が単調に感じてしまう。

<ベースキャンプ型コース:奥秩父・瑞牆山&金峰山 1泊2日>

登山口となるみずがき山荘から、50分程の登りでベースキャンプとなる富士見平に到着。富士見平小屋かキャンプ指定地にテントを設営して宿泊し、2つの日本百名山に登頂しましょう。

大ヤスリ岩をはじめとする奇岩が林立する瑞牆山、五丈石という巨岩のそびえる金峰山、いずれの山頂からも八ヶ岳や南アルプスの大展望を楽しむことができます。

標高差が少なく歩行時間も短い瑞牆山を1日目に、金峰山を2日目に往復するのがオススメ。

【2】山のテイストを変えて体験のバリエーションを増やそう

同じような雰囲気のなだらかな低山ばかりでは、縦走コースにしても見ることができる景色は限られてきます。

・スリリングな岩場のある山

・銀世界と展望が広がる雪山

という違ったテイストを持つ山で、見える景色や登山中の体験にバリエーションを増やしてみました。