出典表記のない画像はすべて筆者撮影

日本発、アウトドアブランド「arata」が誕生!

提供:arata

2024年春に誕生した日本発のアウトドアブランド「arata(アラタ)」。

ブランド名には、『新たな』と『改める』という二つの言葉が込められており、「新しい視点と常に改善を追求する」というブランドの姿勢が反映されています。

同社の強みは、さまざまな機械設計を通じて培った、技術的知見の広さと深さにあります。

自動車、家電、産業用機械、ロボット、フォーミュラカー、医療器具、検査装置など、多岐にわたるハードウェアの設計経験を持つエンジニアたちが、その知識と経験を活かし、既存のアウトドア製品にはない新たな価値を創り出しています。

山岳テント「AX」シリーズがリリース!

写真提供:arata

そんなarataが最初に着目した製品が山岳用テント。

“4シーズン山岳地帯で使用できる耐風性能を持たせる”

“ソロで不自由なく過ごせる空間を備えつつ可能な限り軽量とする”

という「軽量」と「剛性」の相反する要求を実現すべく、従来にはない新たな機能の両立を模索。

そして2024年7月、超軽量ダブルウォールテント「AX」シリーズがリリースされました。

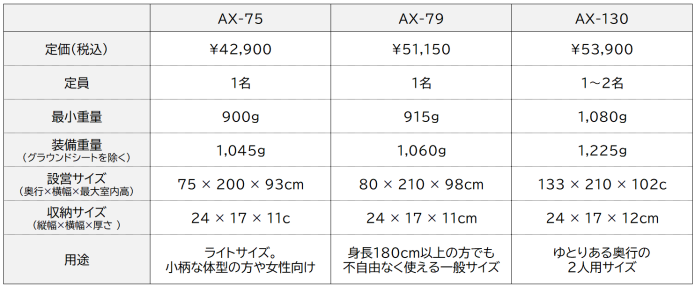

AXシリーズは全3モデル。最小モデルで小柄な方、軽量思考の方に向けた「AX-75」、一般男性向けの一人用サイズの「AX-79」、二人用サイズの「AX-130」が展開されています。

まさに「基本」と「斬新」が融合したテントだった

AX-79を試してみました! 定価は¥51,150(税込)と、近年高騰が顕著な山岳テント界隈でもリーズナブルな価格帯です

今回、実際に一人用サイズの「AX-79」を中央アルプスのテント場で使用しました。

その感想を一言で表すならば、「基本と斬新の見事な融合」。一見するとベーシックな山岳テントですが、そこには数多くの面白い工夫が詰め込まれています。

これまでにはない大胆な発想により、軽量化による耐久性の低下をカバー。厳しい自然環境が待ち受ける日本の山岳地帯でも、安心して使えるテントだと感じました。

ライター橋爪

なんだか“忍者”みたいで「かっこいい」!

山岳テントにはあまりない、ダークグレーの色味とシンプルなデザインが好きですね。

それでは、その全貌を明らかにしていきましょう!

シンプルな構造で直感的に使える

グラウンドシートが標準装備で付いているのは嬉しい!

まずは標準装備からみていきましょう。製品には、テント本体とフライシート、ペグ、ポールに加えて、グラウンドシートがセットになっています。

快適性・剛性を高めるオプションも!

左:バックルーム用グラウンドシート 右:エマージェンシー ガイラインキット

AXシリーズでは、オプションの「バックルーム用グラウンドシート」と「エマージェンシー ガイラインキット」が別途販売されているのも特徴。

これらの使い方は後ほど紹介しますが、AXシリーズをより快適に、より強固に使える便利なアイテムです!

一度立て方を覚えれば困ることはなさそう

早速テントを設営してみました。立て方はシンプルで、とくに難しい部分はありません。

設営の順序

①グラウンドシートを敷き、その上にインナーテントを広げ、グラウンドシートとインナーテントの四隅をタブで固定

②インナーテントのスリーブに、2本のポールをクロスさせるように通し、ポールの先端をポール用のポケットに入れて自立させる

③フライシートをかけ、インナーテントとフライシートをバックルで接続

④必要箇所にペグダウンをして完成

実際にフィールドで使う前に、一度自宅などで試し張りをして、立て方を覚えてしまえば困ることはないでしょう。

とはいえ、AXシリーズならではの構造もあったので、特徴的だった部分を紹介します。

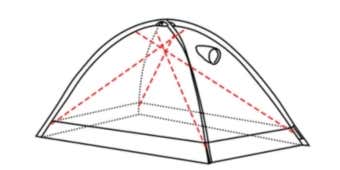

2方向のスリーブが繋がった「クロスハブ構造」

AXシリーズでは、ポールをスリーブに通してインナーテントを自立させる「スリーブ式」が採用されています。

スリーブ式の利点は、近年主流の「吊り下げ式」と比べて、ポールに均等に力がかかるためポールへの負荷が少ないことです。

それに加え、AXシリーズは通常のスリーブ式とは異なり、2方向が交わる中心がハブを通じて繋がっているのが特徴。

これにより、2本のポールが互いに支え合う力が生まれ、テントの強度を高める仕掛けになっています。

ライター橋爪

注意点とすると、たまにハブを介してポールが間違った方向のスリーブに入ってしまうことがありました。

破損の原因にもなるので、ポールを通す際は、進行先を確かめながら入れるのが良さそうです。

ポールの末端はサッとポケットへ

スリーブに通したポール末端を、挿入側の隅にあるポケットに入れ込むとインナーテントが自立します。

ポケットに入れる際はテントを引っ張る必要がありますが、それほど力は必要としないので、女性でも安心して使えると思いました。

インナーテントの張り具合はアジャスターで調整できるので、素早く手軽です。

バックルでインナーとフライを簡単接続

フライシートとインナーテントの連結はバックルでパチっと簡単。地面に触れることがないので、手が汚れにくいメリットもあると感じました。

フライシートの張り具合もアジャスターで簡単調整。フライシートのスカートは地面に近い位置まで下がっており、雨風が侵入しにくい設計になっています。

大胆な発想が軽量性と剛性の両立を実現

AX-79を手に取ってわかるのが、その軽さ。軽量性はAXシリーズの大きな特長でもあります。

AX-79を例にした場合、最小重量はわずか915g。ペグやガイラインなどを加えた装備重量でも1,060gと非常に軽量です。

近年では1kg以下の超軽量ダブルウォールテントも増えてきましたが、片側をペグダウンしないと自立しない「半自立型」や全方位をペグダウンしないと自立しない「非自立型」などが大半でした。

AXシリーズはそんなこれまでの常識を覆し、完全自立型としては業界最高水準の軽量性を生み出しています。

その軽さを可能にした立役者が超軽量のポール

「AX-79」と「AX-130」には、DAC社の超軽量ポール「Featherlite NFL 8.7(※1)」が採用されています。

このポールは、一般的な山岳テントに多く使われる「Featherlite NSL 8.5」と比べると耐久性が17%ほど低いのですが、その代わり22%もの軽量化が可能な特徴があります。arataはこのポールの軽量性に着目。

この先紹介する、独自のシステムを設けることにより、ポールの強度を高め、過酷な山岳環境にも対応する剛性を実現しました。

※1)「AX-75」には、Yunan社製の「UL 7.5ポール」を採用。AX-79やAX-130で採用されている「DAC Featherlite NFL 8.7」よりも強度は劣るものの、AX-75は他のAXシリーズのテントよりもライトサイズのため、コストパフォーマンスに優れたYunan UL 7.5が採用されています。

「スリーブハブガイポイント」で中心軸をガチっと固定

まずは先ほども登場した「スリーブハブ」に面白い仕掛けがありました。

ハブの長辺両側にガイラインの取り付けポイントが備わっており、ポールを縛り上げるように交差しペグダウンすることでスイベルの役割を果たし、2本のポールを剛結できる構造になっています。

ライター橋爪

このガイラインは標準装備には付属していないので注意。

自前のガイラインでもOKですが、オプションの「エマージェンシー ガイライン キット」を購入するのが便利です!

まさにarataのコンセプトにも通じるユニークな機能。実際にガイポイントをペグダウンすると、思いっきり揺らしてもブレが抑制されている感覚がありました。

強風下のテント泊では、手軽ながらも高い安心感に繋がる機能になりそうです。

テントに「トラス構造」のアイデアを反映

さらに面白い仕掛けは室内にも。

AXシリーズのインナーテントの短辺内側の両面には、インナーガイロープが設置されています。

これは、橋や鉄塔にもみられるトラス構造と同様の役割を果たしており、テントの弱点でもある長辺側からの風によるテントの変形を抑える効果があります。

ライター橋爪

インナーガイラインはややたるみを残しておくことがポイント。風で横揺れしたときに引っ張られる程度がベストだそうです!

オプションでより強固に!

提供:arata

さらにさらに、これだけではないんです!

驚いたのが、オプションの「エマージェンシー ガイライン キット」を上図のように取り付けることで、さらにガチガチにホールドすることができます。

さすがに居住性は犠牲になるものの、オプションの重量も大したものではないので、お守りとして持っておいても良さそうです。

ちなみに今回のテストでは、風速10m程度の風が吹くこともありましたが、その程度ではこのシステムを使わなくても全く問題なし。

「どこまでの風耐えられるのか?」というのは、ハッキリと確かめることはできませんでしたが、今回使った限りでは、”軽さゆえに弱い”という印象は全くありません。

ライター橋爪

これはぜひ悪天候時に機能を確かめてみたいですね!

シンプルながらも使い勝手の良い居住空間

一人用の「AX-75」 「AX-79」はテントの片側のみがL字型に開く設計に。「AX-130」は真ん中に「つ」の字型の入口が設けられています

ここからは居住空間を見ていきましょう。

AX-79は“一般男性が快適に過ごせる一人用テント”という位置付けですが、その通り、居住性は思っていた以上に高かったです。

ライター橋爪

軽量を重視したテントの居住性は最低限になりがち。

しかしAXシリーズは、軽さを優先しつつも必要な機能は十分に備わっている印象でした。

ゆとりある横幅で荷物も邪魔にならない

AX-79のフロア面積は横幅210×奥行79cm。

モンベルの「ステラリッジ1」やアライテントの「エアライズ1」など、同じ一人用テントと比較すると奥行は短い設計になっています。

ただ実際に過ごしてみても狭さは感じず、必要十分な空間が広がっていました。

大型ザックも入る広い「後室」が便利

テントを横からみると、前後に空間が設けられていることがわかります

これだけミニマルなテントなのに、便利な「後室」まで備わっています。

後室側にある小窓を開ければ、大型ザックを置くにも十分な空間が広がり、汚れた靴やトレッキングポールなどを置いておくにも良いでしょう。

さらにオプションの「バックルーム用グラウンドシート」を使うことで、後室に床を作ることも可能。これなら汚れることを気にせず装備を置くことができます。

もちろん「前室」も広々

「前室」も広々とした十分なスペースが確保されています。

汚れているものは前室へ、汚したくない装備は後室へ、というように分けて使うのも良いかもしれませんね。

グラウンドシートとセットで使いたい!

フロアには15デニールのリップストップナイロンが採用されています。

一般的な山岳用テントと比較すると、軽量性を重視した薄手の生地になりますが、使った感覚では「そこまでペラペラではない」という印象です。

ただ、石や木の根などで穴が空く可能性を感じると、基本は付属されているグラウンドシートとセットで使った方が安心でしょう。

空気の入れ替えも十分

AX-79は全部で3つのベンチレーションが備わっています。

インナーテントの入口には三角形の大型ベンチレーションが備わっています。頂点の両側にジッパーが付いているので、開け閉めも簡単。開放すると涼しい風が入ってきました。

テント上部の煙突型ベンチレーションは室内と繋がっています。入口の大型ベンチレーションから冷たい空気を取り入れ、温かい空気がこの通気孔から排出される仕組みになっています。

フライシートの出入り口上部にはベンチレーションロッドが備わっており、テント内の換気性を高めます。出入り口はダブルスライダー仕様になっているので、外の様子を確認したいときにも便利でした。

通気性はものすごい高いわけではありませんが、「空気を取り込んで外へ排出する」という循環はしっかり整っています。

細かな機能もチェック

小型ポケットを頭側の両サイドに配置

室内のポケットは入口側の短辺の端に2箇所備わっています。小物を入れておくには問題ないサイズですが、人によってはやや小さく感じるかもしれません。

ライター橋爪

構造上、仕方がないことですが、ポケット手前のインナーガイラインがちょっと邪魔でした。

ギアループも完備

室内の頂点にはギアループが備わっています。小さなカラビナを取り付けると、ヘッドランプなどを取り付けやすくなるでしょう。

雨もしっかりシャットアウト!結露も心配なし

テスト中、猛烈なゲリラ豪雨に襲われましたが、水滴はしっかりと弾かれ、内部に侵入してくるようなことはありませんでした。

またテントで寝て朝を迎えた際も、とくに換気に気をつけなくても結露はほとんど気にならず。

防水機能や結露の少なさも、一般的な山岳用ダブルウォールテントと同等と考えて良いかと思います。

暗めなテントカラーがプラバシーを保護

ダークグレー色のフライシートにより、光が漏れにくく、室内が透けにくいため、プライバシーが保たれやすいのも好ポイント。

極薄生地のテントは、中でシルエットがわかってしまうこともありますが、これなら女性でも安心して使いやすそうです。

撤収・設営が一発でできちゃう?!

そしてAXシリーズの「この機能いいな」と思ったのが、フライシート、インナーテント、グラウンドシートを結合したまま、一度に立ち上げ・立ち下げが可能という点。

とくに悪天候時は、いち早くテントを立てたい or 撤収したい、というシーンも多く、そういったときにまとめてサッとできるメリットは大きいと感じました。

「AX」シリーズはワクワクが止まらない!

今回、AX-79でのテント泊を振り返って思うのが、使っている「ワクワク感」があることです。

さすがエンジニアたちが生み出したテント。まるでメカ的なシステムを彷彿とさせる、さまざまな仕掛けに驚かされ、そのテントと共に過ごす空間はとても楽しいものでした。

AXシリーズは、これからテント泊を楽しむ人、これまでもテント泊を楽しんできた人にとっても、満足のいく仕上がりになっていると思います。

残雪期や無積雪期であれば、あらゆる山のフィールドで使えるスペックがあるでしょう。ただし、薄い生地なので基本はグラウンドシートとセットで使うのがおすすめです。

またあくまでも個人的な見解ではありますが、冬季の使用は樹林帯や冬キャンプなどに留めておくのが安心かと感じました。

耐風性を高める機能もありますが、やはり雪山では重さを犠牲にしてでも剛性の高いテントがベターだと感じました。

ライター橋爪

AXシリーズは信頼感のある、使っていてワクワクするテントでした!

「arata」が生み出す、次なるギアにも期待ですね。