大きな岩や巨木に「すごい」って感じるのはなんでだろう?

山で変わった岩や大きな樹を見つけた時に、「すごい!」って思うことありませんか?

なんだか神々しいなぁと感じるものの、その理由について深く考えることってあまりないもの。

なぜ、自然の力を感じると直感的に畏敬の念を抱くのか、とても不思議なものですね。

不思議に思ったので詳しい人に訊いてみました

今回は、山と神様の関係や歴史について教えてもらいました。

「山にはたくさんの神様がいるんです」

人が自然を前にして不思議な気持ちになることについて考えるヒントは、古来より日本人が神様の存在を信じてきた歴史にあります。

その中でも、山は麓の農民に水をもたらす大切な存在であり、人々は暮らしを支えてくれる山に対して感謝や畏敬の念を抱いて過ごしてきました。

山には神を感じさせる「何か」が存在し、古の修験者たちは山に登ることで神や仏と一体化するという考え方を持ち、それがいわゆる日本の山岳信仰となってきたのです。

かたく考えなすぎなくてOK!

山岳信仰というと、山奥での厳しい修行や何かしらの宗教を信仰することと思いがち。だけど、それだけが山岳信仰ではありません。

古来日本人は、森羅万象、人智でははかり知れないものをはじめ、何にでも神が宿るとし、自然発生的に神道が生まれたと考えられています。

山などの自然物・神話・土地・衣食住の神など数多くの神々は、「八百万の神(やおよろずのかみ)」という身近な存在で、信仰は人々の生活の中にあったのです。

この自然信仰や神道をはじめ仏教などと混ざり合って、日本独自の宗教感へと発展していきました。

それは一神教の神様がいない、ということなんです。例えば、クリスチャンのように1つの神を信じ続けている日本人は少ないでしょう。

でも、特定の宗教を信仰していなくても、お正月には神社やお寺に初詣に行きますよね。富士山を見たら感動するし、ご来光を見れば拝みたくなる。

自然に対して敬意を払うとか大切にするという想いが根底には流れていて、日本人には豊かな宗教的感覚が備わっているんじゃないかなと。

頭で考えるよりも実際に歩いて感じてみよう、ということで「高尾山」を案内してもらいながら巡ってきました。

えっ!?これが同じ山?歴史を知るとより深く山を味わえる

高尾山はミシュランガイドで3つ星を獲得し、言わずと知れた人気スポット。しかし、実はそれだけでなく3つの信仰を柱とする修験の場であり、長い歴史のある山なのです。

「真言宗智山派 大本山髙尾山薬王院有喜寺(しんごんしゅうちざんは たかおさんやくおういんうきじ)※以下、薬王院」の寺域として豊かな自然が残る山中には、歴史ある社殿や祠、遺構などが点在。

普段の山登りでは通り過ぎてしまいがちなポイントを、神様やその背景にある歴史などと共に教えてもらいながら歩きます。

今回巡ったスポットはこちら

通常、1号路を利用しての薬王院へのコースタイムは70分ほどですが、今回は時間をかけて神様・仏様などを巡りながらまずは山腹の薬王院へと向かいました。

スタートからいきなり貴重なスポット

冒頭でも説明した通り、高尾山で有名なのは「薬王院」という寺です。

ところが、まず最初に向かったのは高尾山口駅のすぐそばにある神社「高尾山麓 氷川神社」でした。これは一体どういうことなのでしょう?

“ 別当 ”というのは、兼務するという意味。

つまり、「当時、この氷川神社を管理していたのは薬王院です」という意味になります。

ところが、明治維新後の神仏分離令により、当時、多くの寺が神社に鞍替えせざるを得なかった。現在の神社を名乗っているところも、もともと寺だったところが多いです。

なので、時代の変化に翻弄されながら現代でも神仏習合であり続ける薬王院はとてもめずらしい存在のお寺なんですよ。

高尾山のある八王子という地名は、この素戔嗚尊の8人の王子(=八王子)が由来なんですよ。

いつもは見えていなかった!?登山口からすでに見所いっぱい

1号路の入り口には「高尾山 飯縄権現遥拝社(たかおさん いづなごんげんようはいしゃ)」があります。

「遥拝社(ようはいしゃ)」とは、遠く離れた場所からでも神仏を礼拝するための場所のことです。

なので、お年寄りとか、高尾山に登ることが出来ない人でも、ここから御本尊に参拝できるんです。

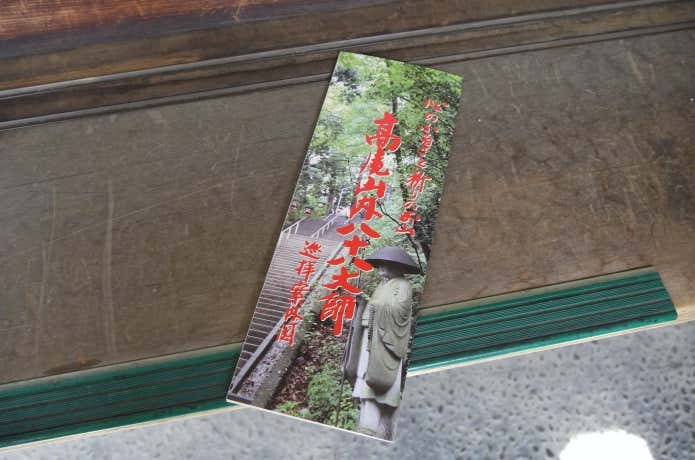

他にも、普段は通り過ぎていたところに面白いものがありました。それは、「髙尾山内八十八大師めぐり」の案内看板とその起点。

「髙尾山内八十八大師めぐり」とは、この高尾山の八十八大師を参拝すれば、四国八十八ヶ所を巡拝したのと同じ御利益があるということです。

1号路へ向かう道の右手に建つ不動院で案内図(100円)の入手を忘れずに。

それを高尾山でめぐることができるとなると、当時の人にとって心のよりどころとなっていたんだなぁ、と想像できます。

それにしても、何度も通っていたこの登山口に、まさかこんなところがあったなんて……。

撮影:YAMA HACK編集部(高尾山に点在する「六根清浄石車」は、山内に18ヶ所)

1号路を歩きはじめてしばらくすると、「六根清浄石車(ろっこんしょうじょういしぐるま)」がありました。これまでも、高尾山内でいくつか見かけたことがありましたが、きちんと意味のあるものでした。

六根とは、人間の知覚である眼(視覚)・耳(聴覚)・鼻(嗅覚)・舌(味覚)・身(触覚)・意(心)のこと。

「懺悔 懺悔 六根清浄」と唱えながらこの石車を回し、都会の生活で知らず知らずに汚れた六根を山のパワーで清らかにしてください、ってお願いするんです。

知らないって、もったいないですね!

昔の人が「懺悔 懺悔 六根清浄 」と唱えながら登拝するのは、自分の日頃の行いを大自然の中で省みるためだったりもします。

六根清浄を唱えることで、山登りツライっていう気持ちを掻き消すわけですか。山のキツい所を登る時に歌ってると、いつの間にかその場所が終わってたりするのと同じですね。

なるほど、理にかなってます!

まるで異世界。知らなかった穴場スポット

『霊気満山』の文字が印象深い浄心門をくぐると、その先は薬王院の寺域です。

普段であれば、ひたすら山頂を目指して通り過ぎてしまうことが多いものですが、実は多くの史跡が点在する知る人ぞ知る楽しい場所。

豊かな自然に恵まれ、多くの動植物の「霊気=生命の力」に満ちた高尾山のことを表しているんですよ。

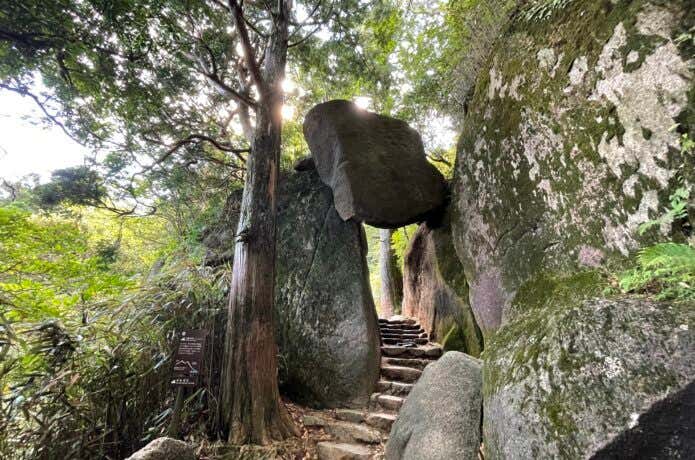

男坂を進んだ先の右手にある「苦抜け門」をくぐり、空海の教えを説く「三密の道」へ。

その先には、お釈迦さまの遺骨を安置する「仏舎利塔(ぶっしゃりとう)」がありました。

高尾山の薬王院は真言宗のお寺なので、弘法大師が日本にもたらした密教の教えがいたるところにあります。

いつも人で賑わっている高尾山と同じ山とは思えないほど、静かな場所。こちらにも大師像が置かれていました。

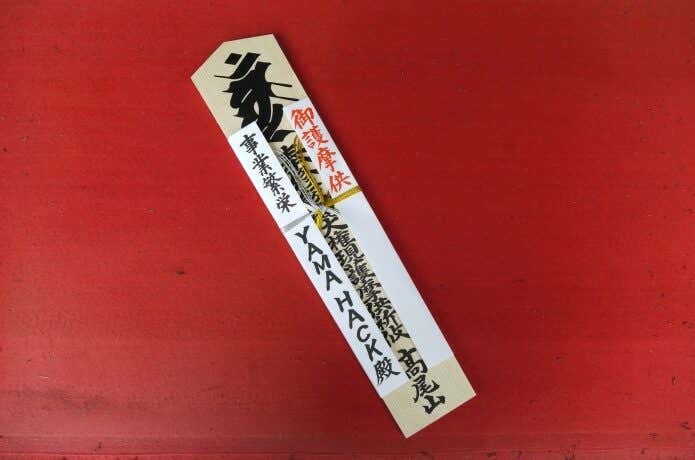

絶対に参加すべし!御護摩修行で清々しい気分に

大本堂内で毎日行われる御護摩修行に参加。修行が終わると御本尊の分身でもある御護摩札が授与されます。堂内は撮影禁止のため、写真はありませんがとにかく厳かな雰囲気に包まれていました。

■早朝勤行・5:30 (4月15日より10月31日まで) / 6:00 (11月1日より4月14日まで)

■9:30 、11:00、12:30、14:00、15:30

※御護摩受付所にて申し込みが必要薬王院 御護摩修行

そして、この問いに薬王院の僧侶・上村さんが「この自然が神様と捉えるといいですよ」と答えてくださりました。

山に対する見方が変わった印象深い教えです。

高尾山の天狗の正体とは

そして、高尾山といえば「天狗」。いたるところで見かけますが、高尾山とどんな関係があるのでしょうか?

簡単に言うと、おつきのものや使者と言った意味合いでしょうか。西洋の天使とも似た存在で、高尾山の天狗は飯縄大権現のお遣いというわけです。

そこかしこで見られる神仏習合の珍しい景観

ここにも、神仏習合の高尾山ならではの珍しい景観がありました。

大本堂の奥に「御本社」があり、さらにその奥に「奥之院」があるという配置になっています。お寺の中なのに鳥居がある、不思議な境内。

なにが不思議がいまいちピンとこない人はこちら神社と寺の違いをあらわした表を見てみてください。

通常鳥居は神社にあるものなので、お寺にはありません。また、本堂とは寺にある参拝の建物ですが、その奥に本社という御神体を奉安する神社由来の建物があるという状態が珍しい光景なんです。

まさに、高尾山ならではの神と仏のハイブリッドな世界観。

奥之院から裏にまわると「富士浅間社」があります。登山口にもあった遥拝社と同じ役割を担っていたもので、ここには富士山の神様である浅間大権現が祀られています。

下山中にも薬王院を通りました。その途中、有喜閣の裏手に位置する「福徳弁財天洞」へと立ち寄りました。

すると、まさかの洞窟!

ここには八臂弁財天像(はっぴべんざいてん)が鎮座され、商売繁盛や福徳円満のご利益があるそうです。

歴史を知って見えた、懐の深い「高尾山」

最後は、高尾山名物・天狗焼をいただき、ケーブルカーで無事に下山。

高尾山の歴史を知って、どんな神様がいるのか想像しながら歩くことで、味わい深い登山となりました。

歴史を知るだけで目に入る景色や印象って変わるんだなと実感。とても濃い時間を過ごせて、めちゃくちゃ楽しかった〜。

新しい山の楽しみ方として、神様登山おすすめです!

もっと山を深く味わうための神様登山を楽しむポイント

歴史的な背景を知って山をめぐる楽しさを実感した高尾山。

これからも山をもっと楽しむために、神様登山の押さえておきたいポイントをまとめていきます。

「少しだけその山の歴史や文化を知っておく」

山に登る時に、簡単にその山の歴史や文化・神様について知ってから登ることがポイント。知識をほんの少し入れて、その視点で山を登るだけで、新しい発見や世界が広がって、もっと山を深く楽しめます。

今まで登ったことがある山でも、ちょっと神様の知識が入って視点が変わるだけで、急にそこが神聖な山に見えたり、輝いて見えることもあります(笑)。

僕が大切にしているのは、山の神様とはつまり大自然のことだから、感謝の気持ちと同時に畏れを持つことです。山の神様に怒られないように、ちょこっと遊ばせてもらう感覚ですね。

気になる作法のポイントは「最低限のマナーを守る」こと

寺社仏閣では作法なども厳しいのではとイメージしがち。確かに、大声で騒いだり周りへの配慮に欠けた行動はNGですが、最低限の参拝マナーを守れば細かいことは気にしすぎなくても大丈夫。あまりガチガチに考えなくていいものです。

例えば、寺院であったとしても、そこに注連縄が飾られていたら神道のマナーで参拝するというようにシンプルに考えるといいですよ。

知ればもっと山が味わい深く、楽しくなる!

少しの知識が入るだけで見える世界がぐっと広がって、通い慣れたいつもの山も少し違って見えてきます。その、いつもと違う視点が、次の山行の動機になっていくかもしれません。

山頂を目指して登るのもいいですが、歴史や神話を知って山をめぐる、そんな味わい深い登山もありですね。

山や周りにある自然への感謝と畏れを持って、謙虚な気持ちでぜひ試してみてください。

取材協力:髙尾山薬王院

▼廣田ガイドのことを詳しく知りたい方はこちら