2020年、日本の山から雪景色が消えていく?

この冬は、まさに記録的といえる暖冬でした。その影響をダイレクトに被ったのがスノースポーツです。秋の段階から暖冬傾向が予測されていたのですが、実際、12月のシーズンインを迎えても降雪量が少なく、多くのスキー場がオープン延期を余儀なくされました。

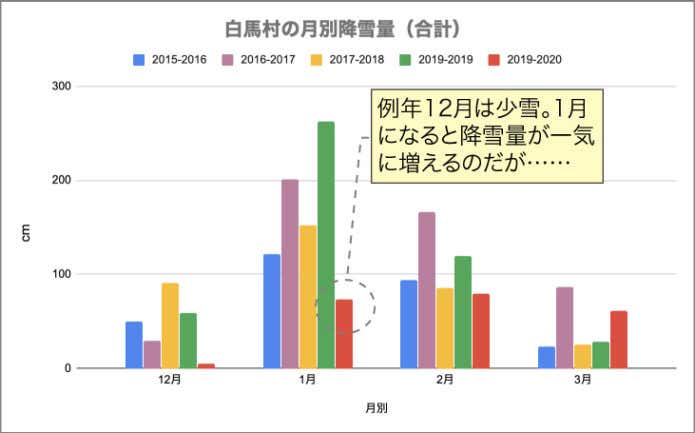

ただ、熱心なスキーヤーやスノーボーダーなら、まだこの時期は慌てません。まあ、1月に入ればまとまった雪が降り、少なくとも1月中旬までにはグッドコンディションに恵まれるだろうと考えていたからです。それが通例でした。いつもの暖冬ならば……。

ところが、期待していた年末年始に大雪は降らず、1月に入っても事態が好転する兆しはありません。1月上旬の時点で全国のスキー場では例年に比べて1、2mは積雪量が少なく、さらには「1月中旬以降まで暖かい日が続く」という長期予報が発表される始末。「これはただ事ではない」と多くの滑り手たちが危機感を抱いたのはこのあたりからです。

パウダースノー人気で海外からも多く来客する白馬エリアの各スキー場も悲痛な状況でした。ゲレンデ上部ではかろうじて滑れたものの、麓のゲレンデに雪がないため、どのスキー場もゴンドラやリフトを利用しての下山を強いられていました。人が集中する週末などは、下りのゴンドラ乗車に1時間待ちは当たり前。それでも、1月になってもオープンできない標高の低いスキー場からすればまだマシだったのかもしれません。

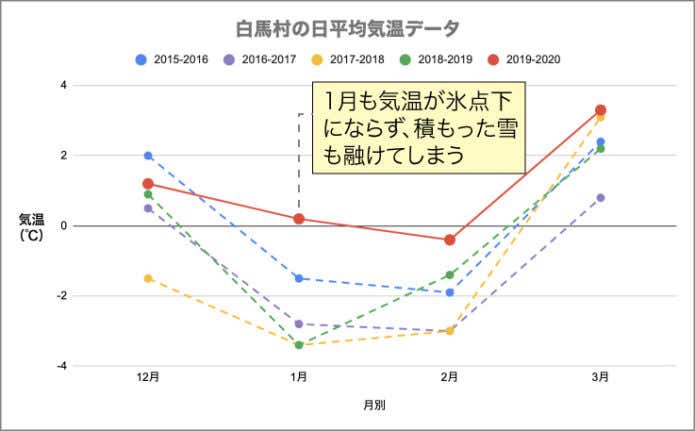

データが示す、2019-2020シーズンの異常気候

問題は平年より高い気温でした。雪は降ることには降りました。ひと晩で30cm以上というまとまった降雪の日もありました。しかし、寒気が長続きしないことから翌週には雨が降り、せっかく積もった雪が溶けて流されるという悪循環が全国のスキー場で繰り返されていたのです。気温さえ例年並みなら、雪になっていたはずの雨に、です。

結局、雪不足により満足に営業できなかったスキー場が相次ぎ、多くのスキー場が経営破綻しました。1日も営業できなかったスキー場だって少なくありません。当然ながら、その影響はスキー場周辺の宿泊や飲食施設、物販店にも連鎖します。日本中のスキーエリア周辺は、すでにコロナ以前から大打撃を被っていたのです。

これが今年だけの異常気象と捉えたスノースポーツ関係者は、おそらく、ほとんどいないでしょう。毎年、雪の降り始めから雪解けまでを雪山で過ごしていれば、年々暖冬傾向にあることは肌身で感じられます。地球温暖化による気候変動の問題は実に切実です。山に雪が降らなければ、スキーもスノーボードも消滅するしかないわけですから。