そして、堂々の第1位は……

1位 破れ/溶け穴

アウトドアの過酷な環境ではやはり「破れ」が1位に。またキャンプなど火の使用による「溶け穴」もうっかり作ってしまいがちです。

年間2万件を修理する「リペアセンター」へ潜入取材!

そんな傷んでしまったパタゴニア製品の修理を行う拠点、それが今回ご紹介する「リペアセンター」です。

1988年に設立され、現在は日本国内に2ヶ所、約40名ほどのスタッフが業務に携わっています。ここに店頭に持ち込まれたもの、直接送られてきたものなどが集約され、専門スタッフの修理を経て、再びユーザーの手に還っていくのです。

修理を依頼される件数は徐々に増加し、いまでは年間2万件(!)を超えています。

このリペアセンターはこれまでほとんど取材を受けていなかったそうですが、今回は潜入OKとのこと。リペア作業がどのように行われているか、センター内を見学していきましょう!

使用パーツもサンプルなどからリサイクル。端材もリサイクル

工房の奥に行くと、ずらりとかけられたパタゴニアのウェアが。生地が破けていたりと◯の部分が傷んでいるので、修理待ちかな?と思いましたが、実は違います。

これらはサンプル品などユーザーの手に渡らなかった製品。でも修理用のパーツに使えるものもあるので、ストックされているのです。修理をするための素材もリサイクルからという徹底ぶり! そして作業場にしては糸くずも落ちておらず、きれいなのですが……。

齋藤さん

ここまで徹底していることは、働くスタッフたちにとっても自慢なんです

深緑にモスグリーン、黄緑……。「緑」の当て布は1色だけではありません

整理棚にはきれいに仕分けされたリペア用の素材の数々がストックされています。パーツや素材の種類・色ごとに整理されており、ここから当て布などを見つけ、修理していくのですが……。

グリーンの引き出しを開けてみると、「何色ものグリーンの布」があふれています。よく見ると、格子の大きさにも微妙な違いがあります。

パタゴニアでは毎シーズン新色のアイテムが発表されていますが、リペアセンターに届けられるのは昨シーズンのものとは限りません。10年前のアイテムもあります。修理する場合にも、まったく同じリペア素材があるとは限らないのです。

つぎ当てでその製造年の生地ストックがない場合は「できるだけ近い色・近い素材」で対応せざるを得ません。ここからがスタッフの腕の見せどころでもあり、悩みどころでもあります。

齋藤さん

迷った時は自分だけでなく、数名のスタッフで「この色はどうか?」など相談しながら修繕しています

実際のリペア作業を拝見!

修理を担当するスタッフは、縫製や洋裁の経験者だけではありません。また経験者であっても、通常の洋服作りとはまったく異なる、テクニカルな素材を扱うのは初めてということも多いそう。そこで最初は素材やミシンの扱いになれるようトレーニング期間を経てから、実際の修理に携わります。

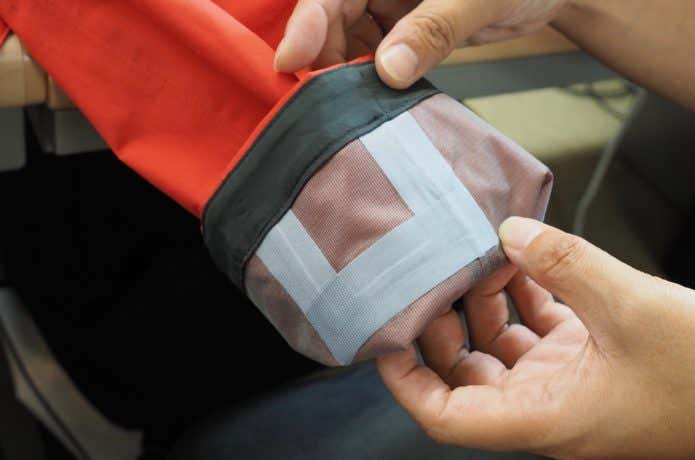

見せてもらったのは袖口に穴が開いてしまったハードシェル。上の焦げた穴がリペア前です。傷んだ部分を切り取り、新しい布で補修しています。

見える外側だけの修繕ではありません。張り替えた布の縫い目から水が浸み込んでは本来の機能性が損なわれるので、裏側のシームもしっかり行います。

こちらはスタッフの練習用。穴が開いたフリースに継ぎはぎを行なっています。丸く(=角を作らず)継ぎはぎするのがいいそうです。

百戦錬磨のスタッフも仰天。「記憶に残る」リペア物語

さまざまな修理が持ち込まれるリペアセンター。「これは……いったい何があったの??!」と思うようなケースもありますか?

齋藤さん

野生動物ではないことを祈りつつ(愛犬でありますように!)、スタッフの印象に残ったリペアについて教えてもらいました。