ひとそれぞれの山道具。編集部の愛用ギアを紹介します!

登山を楽しむために大切な「体力」「知識」「計画」、そして「登山ギア」。ただひと言で「登山ギア」といっても、ひとによって選び方は千差万別。

普段はみなさんが「#私の山道具」とハッシュタグをつけて、SNSに投稿されたアイテムを「ふむふむ」と見ている編集部ですが、今回の企画では5名のYAMA HACK編集部員がそれぞれの「私の山道具」を紹介します。

いつもは最新のギアやウェアの情報をいち早くお届けしている編集部。意外なもの、「なるほど!」なもの、「それ私も持ってる!」なもの、どんなものが出てくることやら。

編集部のメンバーが山のお供にしているギアたちを熱く語ります!

ところで、テント泊ってヒマじゃないですか?

トップバッターは編集部村岡です。山行スタイルは基本ソロでテント泊。

大町市に暮らしていたころは北アルプスを登ることが多かったのですが、都内に戻ってからは中央線沿線の山や東北などエリアを広げて 、山歩きを楽しんでいます。

でも、ソロでテント泊って、設営してから日暮れまでの時間が長いこと! ピークハントをしたらすることがなくなってしまいますよね(ビールを飲む以外)。

移動も長いので、本を持ち歩いていたけど……

あと公共交通の場合は移動時もヒマ。以前は文庫本をザックに忍ばせていましたが、テントに入ってから「あ、この本の気分じゃない……」と思い、読むのをやめたり、雨で本をダメにしてしまったり。

結局、本を持ち歩くことが億劫になり、ひたすらぼーっと過ごすか、電波がつながれば、山にいるのにスマホで友達のインスタをチェックしたり、特に興味もないのに下界のネットニュースを流し読みしたりという、もったいない時間を過ごしていました。

「山だからこそ」の時間の使い方ってなんだろう?

思えば、学生時代は1日中本に没頭する時間があったのですが、社会人になりその時間も減り、スマホの登場で「すきま時間」も本よりついついネットを見てしまうことが増えてしまいました。

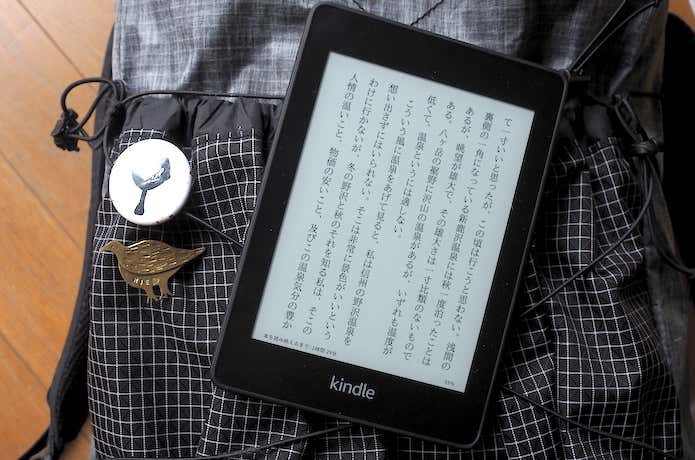

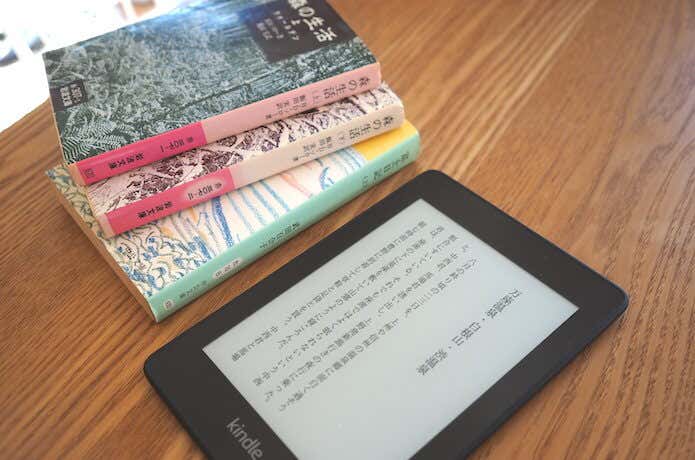

まとまった時間、しかもオフラインになれる時間は「山での宿泊」のときくらいしかない。そこで購入したのが「Kindle Paper White」なのです。

山道具かというと「違うだろ!」とツッコミがきそうですが、いまではどの山行にも欠かせないアイテムなので紹介します。

読むだけ端末「Kindle Paper White」は地味にいい

「ただ本を読むだけの端末に2万弱」。

これはAmazonのレビューに書かれていた言葉。たしかに贅沢ですよね。

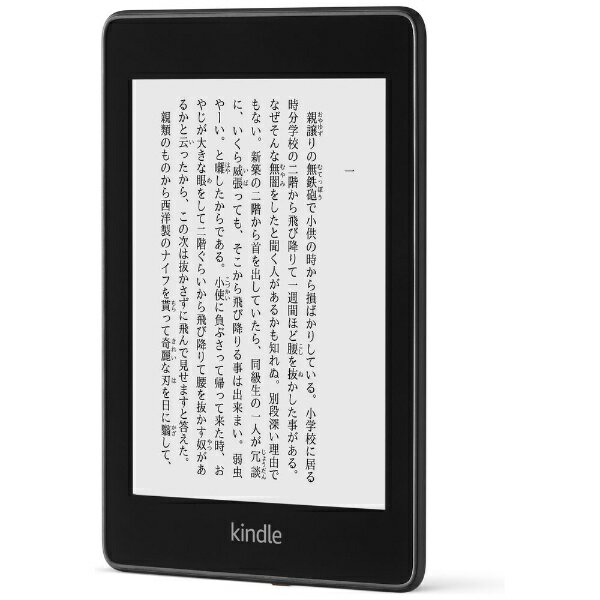

でも1回充電したら数週間は大丈夫、雨に濡れても防水機能あるので安心、重さは約180gと文庫本1冊程度。

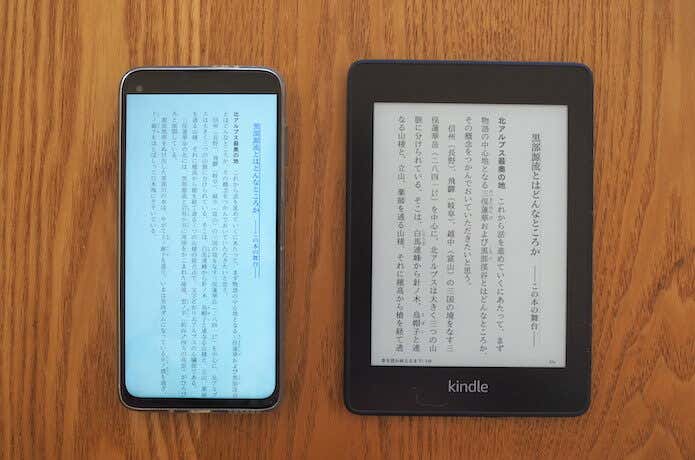

スマホをずっと触っていると、ブルーライトで目がとても疲れるのですが、この端末はさすが読書専用。「e-inkスクリーン」というものを使っていて、紙の本に近い感覚で読めるのです。文字の大きさや濃さ、バックライトの明るさも調節できるので、紙の本以上に読みやすいというのが実感。

1冊ではなく、「本棚」ごと山に行ける

「山で本を読む」という面ではパーフェクトな端末なのですが、いくつか難点も。

どこまで読んだかはパーセント表示なので、「あー、あと残り半分か」とか「さっき気になったページ、このへんだったっけ?」と体感的に「ページをめくる」ことができない。この「体感」はやはり紙の本にはかないません。

あとはすでに持っている紙の本をKindleで読みたければ、Kindle版を買い直す必要があるのもちょっと残念。

少し不便なところはありますが、それでも「本棚ごと山に行ける」という、唯一無二な山道具だと思うのです。

「登山は文化系」のアクティビティ説に納得!

ところで「登山に本はいらなくない?」と思いますよね。ただ、私が本を携えて山に行き、読書をしたいと思うのには「登山は文化系」だと考えているからかもしれません。

以前トレイルランニングの取材をした際に「なぜトレイルランナーと登山者はこうもわかりあえないのか?」という雑談になったのですが、トレイルランナーはどうやら山の中だと「わーい!」と明るくテンションが上がるそう。

対して登山組は「うーん、どちらかというと内省的になったり考え事をしたり。そもそも登山って体育会系というより文化系だよね……」と。

そう思いながら、テントで加藤文太郎の『単独行』や田部重治の『山と渓谷』なんかを開いて読むと、描写に妙に感じ入ったりしてしまうのです。これ以外にも、山と向き合い、思索を深めていくことで生まれた文学作品は数多くありますし、登山家には名文家が多いこと!

別に山の本だけでなくても、武田百合子の『富士日記』やソローの『森の生活』のように手元に置いておいて何度も読み返す本も、山の中だと少し違った印象や気付きがある。それがつい山で本を読みたくなってしまう「文化系登山」っぽいなと我ながら思います。

みなさんの「#私の山道具」もぜひ教えてください

今回は編集部・村岡の「#私の山道具」を紹介させてもらいましたが、ぜひみなさんの山道具もハッシュタグをつけて投稿してもらえるとうれしいです。

Amazon|Kindle Paperwhite 電子書籍リーダー(広告つき) B07HCSQ48P