雷鳥(大)

それにしても、きみ、ちっこいのに物知りですね。なんでそんなにいろいろ秘密を知ってるの?

雷鳥(小)

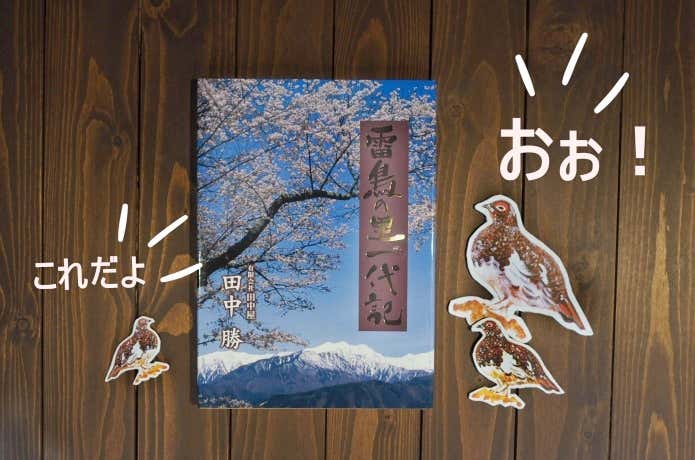

てへ。それは僕の「雷鳥の里」愛の深さもあるけど、この秘密の本を社長さんからもらったからなんだ

雷鳥(小)が持ってきた『雷鳥の里 一代記』という1冊の本。著者は「雷鳥の里」を販売している(有)田中屋の先代社長・田中勝さん。2010年に自費出版されたものです。戦後苦労された個人史とともに、1973年の誕生以来、“なぜここまで「雷鳥の里」が定番商品として広まったか”という謎を解くヒントが書かれています。

雷鳥(中)

……(熟読)。この田中勝さんって、当時としてはアイデアマンだったんだね

雷鳥(小)

そうなの。商品開発や販売方法も画期的。また1970年代後半~1990年代前半のスキーブームも販売の後押ししたのかもね

雷鳥(大)

量(かさ)がなくて高いという難点を、個包装にすることで解決したんだね。「うまければいい」かぁ。でも食べてみないと「うまいかどうか」はわからないよね

雷鳥(中)

そこで田中社長が思いついたのが「試食」というアイデアなんだよ。えっへん(熟読したから自慢したい)