トレイル整備に参加したいけど……。

出典:PIXTA

自然の中のトレイルを歩いていると、山に咲く花やコケ、きのこといった小さい自然にも目が行くようになり、山への親しみが深まっていきますよね。

山への親しみが生まれると、それと同じくらい気になり始めるのが荒れたトレイル。土の中にあるはずの木の根が剥き出しになっている段差、深く削れて歩きにくくなったトレイルの脇に走る無数のハゲた歩き跡……。

山が好きだからこそ、そんな姿のトレイルを見ると「自分にも何かできることはないだろうか?」と考えるハイカーもいるでしょう。でも、トレイル整備に参加しようと調べても遠くの山だったり、正式な手続きが必要なため個人で整備するのも難しく、モヤモヤは募ります。

なにかヒントになるものがないかと考えていたら、とあるイベント発見。その名も「全国トレイルメンテナンスシンポジウム」。これはモヤモヤを解決するヒントが見つかる予感がしたので、参加してきました!

初開催!全国トレイルメンテナンスシンポジウム

撮影:YAMA HACK編集部

主催は、日本を代表するロングトレイルの一つ、信越トレイルの活用や維持・管理を行うNPO法人信越トレイルクラブ事務局。

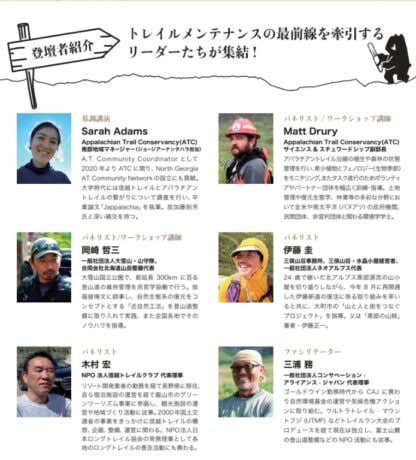

信越トレイルの麓で開催されたシンポジウムでは、トレイル整備の最前線に立つ国内外のリーダーたちによる、長く歩き続けられるトレイルについての講演やワークショップなどがありました。

編集部 大迫

トレイル整備はハイカーの安全だけではなく、自然環境の維持にも重要なんですね。でも、資金面だけでなく、人材や整備技術の知識が十分でないという現状を知ることができました。

ライター大堀

そんな中でも、トレイル整備をしている人たちの熱量はすごかった!「何かやらなきゃ」と、居ても立っても居られないほど。でも、トレイル整備をしたいハイカーが参加できる仕組みがあまりないという部分は課題ですね。

シンポジウムの主な内容

「100年続くトレイルが未来にもたらすもの」(講演)

100年以上の歴史あるアメリカのアパラチアントレイル(3,500km)が、トレイルをどう維持して次世代に繋ごうとしているのか活動事例と共に紹介

「今求められるトレイルメンテナンスの在り方とは?」(ディスカッション)

トレイル整備の最前線に立つリーダーたちが、現状とそれぞれの取り組みや、課題について議論しながら、情報をみんなで共有

「メンテナンス技術の考察」(ワークショップ)

周辺のトレイルを歩きながら、崩れているトレイルを観察して原因や改善策について参加者全員で考える

「山トイレテクニック」(フィールドワーク)

自然にできるだけインパクトを与えずにトイレをする方法をフィールドで学ぶ

「100年続くトレイルが未来にもたらすもの」(講演)

撮影:YAMA HACK編集部

この講演では、アメリカの代表的なロングトレイル「アパラチアン・トレイル」の維持管理を行う、Appalachian Trail ConservancyのSarah Adamsさんにより、100年以上歩き続けられているアパラチアントレイルの共同管理体制や、ハイカーの増加や周辺都市の成長からの保護方法、次世代の育成についての話がありました。

アメリカ東部のアパラチアン山脈沿いに3,500kmに渡って伸びるアパラチアントレイルでは、Appalachian Trail Conservancyが中心となり、行政機関や多くのボランティアと連携して、自然環境を維持しながらトレイルを管理しています。

信越トレイルクラブが、このボランティアありきのトレイル管理体制をお手本にしたことで交流が始まり、今回のシンポジウムで友好トレイル協定を結ぶまでになりました。

編集部 大迫

トレイルから見える範囲の景観や生態系を保護していくために、その土地ごと取得するというのは、さすがアウトドア先進国のアメリカ。国や個人など権利者が複雑な日本の山ではなかなか難しいかもしれないけど、その視野の広げ方は参考になります。

ライター大堀

日本は、トレイルが崩れている今をまず何とかしなきゃいけないけど、これからのためには次世代は欠かせない。「守る」「体験する」「所属する」というトレイル体験を日本にも広げられると、自然に愛着を持つ人が増えそうでいいな。

「今求められるトレイルメンテナンスの在り方とは?」(ディスカッション)

撮影:YAMA HACK編集部

「トレイルを次世代につなげるためには?」をテーマに、リーダーたちがさまざまな意見を交わしました。

ディスカッションされた内容

・登山道を整備したい人が多いが受け皿が十分でない。そのため、受け皿やシステムが必要

・崩れた登山道を元には戻せないけど、生態系は復元できる

・トレイル整備はつらい作業ではなく、自然と近くなれる楽しいアクティビティ

・山域ごとに環境は異なる。そのため、山域に合わせた整備が重要

・アメリカでは登山道整備は、子供たちに誇れる仕事

編集部 大迫

最近では「登山道整備ツアーが人気」という情報を目にします。保全活動に参加して自然のことを学び、その地域が好きになるきっかけになりそうですね。ただ、そういった活動をどう行うかというシステムが多くないことは課題の一つです。

ライター大堀

「自然の使い捨てはいけない」という言葉がグッと刺さりました。いままでどういう風にトレイルを歩いてきただろうか……。これからは、トレイルを形作る自然環境に目を向けていこうと思います。

「メンテナンス技術の考察」(ワークショップ)

撮影:YAMA HACK編集部

アパラチアントレイルや大雪山・山守隊のメンテナンス方法を聞いたあと、なべくら高原・森の家の周辺に巡らされたトレイルをチェックしながら歩きました。

トレイルに流れた水で真ん中が削られた箇所では、なぜこのようになったのかを調べるために、現場を歩き回って観察。雨水などの流れ方、トレイルの斜度など違和感のあるところが見えてきます。要因が分かれば、それに合わせた整備ができます。

自然のバランスを見ながら、風景の一部になるように整備すると、自然としても道としても安定したトレイルになるといいます。

編集部 大迫

崩れているトレイルは、きつい斜度にトレイルが付けられているというような人工物的な違和感がありました。ただ単に作られた道ではなく、風景の一部になるように整備されたトレイルを見たら、まるで自然のまま手が入っていないようで、気持ちよく歩けそうなトレイルでした。

「山のトイレテクニック」(フィールドワーク)

撮影:YAMA HACK編集部

登山中でも、トイレはお手洗いがある場所ですませたいところですが、ロングトレイルや山小屋の少ない山域では、そうはいかないときもあります。

環境に与えるインパクトを最小限にしながら、アウトドアを楽しむためのテクニックを伝える「LEAVE NO TRACE JAPAN」から、山で用を足すときに大切なポイントを教えてもらいました。

山トイレで大切なポイント

・水辺やトレイルから60m以上離れること

・20cmほど穴を掘って用を足したら、木の枝などで土と混ぜて撹拌してから埋めること

・埋めた場所には木の枝などで、目印をつくる

・トイレットペーパーは持ち帰ること

ライター大堀

いざというときの知識を身に付けられたので、ちょっとした安心感も得られました。山小屋などのトイレや携帯トイレで用を足すのがベストですが、待ったがきかない状況のときには環境インパクトを最小限にします。