とにかく山に落ちているゴミを減らしたい!

美しく流れる川、苔むした森、そびえ立つ岩峰など、登山中にはいろいろな景色を見ることができます。

美しく流れる川、苔むした森、そびえ立つ岩峰など、登山中にはいろいろな景色を見ることができます。

しかし、そんな気持ちの良い場所に潜み景色を台無しにするのが、人が持ち込んでしまったゴミ。

山にゴミを捨ててはダメ!と、多くの人が知っているはずなのに、どうしてなくならないんでしょうか?

そう!山をゴミで汚さないためには、そもそも持ち込むゴミを減らしていくことが大切なんです。

環境について考えるイベントが開催

持ち込むゴミを減らすためには、個包装の食べ物をひとつの袋にまとめるなど、「どうやって持っていくのか?」や「そもそも持っていくべきか?」を考えて実践することが大切です。

4月22日、アウトドアブランドのマウンテンハードウェアが多くの登山者で賑わう高尾山口でアースデイイベントを開催しており、そこにも自然をキレイに保ち、楽しむための取り組みがありました。

そこで見つけた、ゴミを減らすためのヒントを見ていきましょう。

難しいことは考えず

できることからやってみる

今回のイベントのテーマは「水」。数あるトピックスの中で、なぜ水になったのでしょうか?イベント企画に携わったマウンテンハードウェアの梶さんに伺いました。

身の回りにあるからこそ、行動につながる

水をテーマにしたのは、水が豊かな長野県飯山市で暮らす、写真家 星野秀樹さんとの会話がきっかけ。

「山に降った雨が流れて里に流れ着き、その水が人の生活とつながっているという話を聞きました。その時に、水というものの流れの中で、人もその一部であることを感じたんです」

マウンテンハードウェアのアースデイイベントで一貫している部分が、”やれることからやってみる”というメッセージ。

同社は、製品生産過程での環境配慮の改善を続ける一方、難しいことを考えて行動しないよりも、とにかくまずは行動を起こすことが大切と考え、スタッフやユーザーが実践できる機会を提供しています。

「水というものは、アウトドアをしていても街で暮らしていても身近にあるもの。なので、それをテーマにすることでたくさんの人が行動をするきっかけを作りたかったんです」

イベントに込められたメッセージのひとつが「マイボトルを使って、ペットボトルゴミを減らすこと」で、そのアクションにつながるさまざまな取り組みがありました。

マイボトルを使ったり、

ゴミを減らすために何ができる?

高尾山口駅には、普段そこにはないたくさんのイベントブースや給水機が登場。

普段から山に登る人や観光感覚で訪れた人に向けて、誰でもできる取り組みとして「マイボトルの利用促進」や「環境配慮素材を使ったアイテムの紹介」を行っていました。

マイボトルが社会の仕組みを変える?【mymizu】

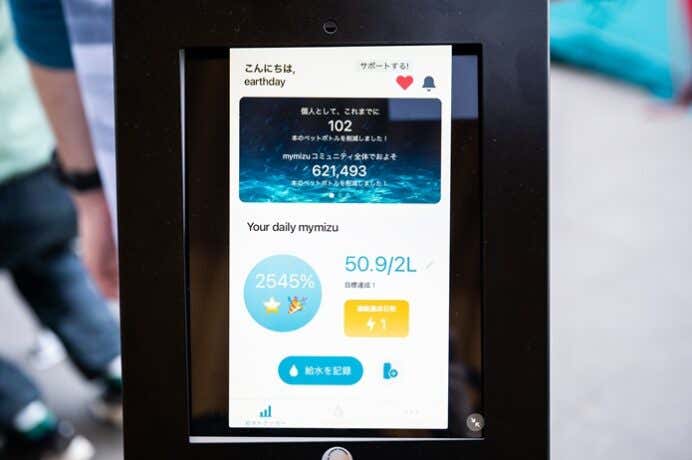

まずは、世界20万箇所の無料で給水できるスポットを教えてくれたり、給水状況を可視化してくれたりするアプリを展開しているmymizuブースから。

ゴミが減るだけじゃなく、

自分にとってもプラスに

誰でもできる「ペットボトルゴミを減らすための手段」として、マイボトルが一般的です。mymizuでは、マイボトルの使用ハードルを下げるために、アプリで無料の給水スポット情報を提供しています。

「私自身、マイボトルを持つことで、意識して水を飲むようになりました。ペットボトルゴミを増やさないということはもちろんですが、しっかり水分を摂ることは自分の体にも良い変化を与えてくれていると感じます」と同法人代表のマリコさん。

ゴミも減って、人々の健康にも良さそうなマイボトル利用。良いことだらけに見えますが、なぜ、まだ浸透していていないんでしょうか?

マイボトルは意思を表現する手段

「市場の需要が可視化されておらず、企業に伝わっていないことが要因のひとつ。プラスチック飲料を買う人が多いということは、企業はまだそこに需要があると認識します。だからこそ、マイボトルを持ってプラスチックを買わないことで意思表示をすることが大切です」と言います。

多くの人にとって大切なのは、ペットボトルではなく、中に入っている飲料です。マイボトルの利用を通じて意思表明していくことで、もしかすると飲料の提供の形式が変わり、不要なゴミが減るかもしれません。

続ける「きっかけ」をつくる

mymizuは、サステナビリティの理解を深める活動として企業や学校とmymizuチャレンジを実施。

そこに参加した社員や生徒にマイボトル生活を実施してもらったところ、最初のうちは苦労したようですが、1ヶ月くらい経つと慣れてしまって、今ではスマートフォンを持つくらい当たり前になっているようです。

「マイボトルを持つことを推奨していますが、それはペットボトルを持つことを否定しているわけではありません。マイボトルを持つということで”自分は自然にフレンドリーなマインドを持っている”ということを表現するための手段になればいいと思っています」。

なかなか継続ができなかった人も、もう一度トライしてみるのはいかがでしょうか?僕も今、マイボトルを習慣にするために継続しています!

給水を新しい文化に

次に水について話してくれたのは、家庭や施設などへ整水器、ウォーターサーバーを提供する水の総合メーカーOSGグループ(株式会社OSGコーポレーション、株式会社ウォーターネット)です。

じつは身の回りにたくさんある給水器

「多くの方が知らないんですが、都営地下鉄全線に給水器が設置されているんですよ」と同社の毛洲さん。しかし、それに気づいていない人や知っていても利用しない人が多数だとも言います。

「日本には安全で給水できる水が近くにあるのに、金を出すのはもったいないじゃないですか?」

多くの人の中に”水は買うもの”という意識があり、こういった駅の給水器で水を補給している人はほとんど見かけません。こういった現状の中で、いろんな場所に給水スポットがあることや、そもそも気軽に給水して良いということをもっと知ってもらうことが重要です。

ペットボトルを買う=ゴミを買う

「ペットボトル飲料を買う人って、大切なのは中身の水であり、ペットボトルは不要なゴミですよね。気軽に水が給水できるのであれば、そんなゴミを必要とする人はいるのでしょうか?」

ペットボトルを買って水を飲むということが当たり前なので違和感を持ちにくいですが、給水が当たり前になればペットボトルはただのゴミです。そのゴミを買って捨てるということがどれだけ不可解な行動であるか、気づくようになりそうですね。

子供から作る新しい給水のスタンダード

「学校に給水器を設置し、水を給水することが当たり前にしていきます。デジタルネイティブならぬ、給水ネイティブをどんどん増やすことが大切だと思うんです」

子どもたちには給水が当たり前のことだと思ってもらい、大人たちに教えるようにすれば、給水というものの考え方がアップデートされていくかもしれません。そうなれば、今あるいろんな当たり前に疑問が湧いて変化のきっかけになりそうですね。

「ゴミを買う」と考えると、頑張ってマイボトルを使いたくなります!

ゴミを拾うことは、水をキレイにすること

直接の水だけが大切なことではありません。山のゴミを拾うことで環境だけでなく、水もきれいになっていきます。

次は、登山ガイドの伊藤伴さんが行う、山のゴミ拾いについてです。

山のゴミが沢に集まって流れていく

「ゴミは沢などに集まっていって、最終的にきれいな山の水を汚すんですよね」

今回の清掃登山で見つけたゴミは、おかしの包装紙やマスクなどの、ついつい落としてしまったゴミが多くありました。もちろん、自然に還らないゴミは景観を悪くするだけでなく、風などによって窪地になる沢へ集まり、水質にも悪影響を与える懸念がうまれます。

出発前に身の回りのゴミをチェック

「山で見かけたゴミを拾うこともそうですが、まずは自分がうっかりゴミを落とさないようにして欲しいです」。

以前、YAMA HACKでゴミ拾いを実施した時にも感じたのですが、ベンチなど人が足を止めるような場所に多くゴミは落ちています。

そうやって、少しずつ山からゴミを減らしていくことであれば、誰でも簡単にできます。

心を奪われた景色には「水」の存在があった

最後は、写真家としても活動する星野秀樹さんの写真展示。給水やマイボトルとは少し異なりますが、改めて「水」という自然の恵みの素晴らしさを気づかせてくれるものでした。

大好きなブナがある森を撮りたい

「写真家には3つの要素が大切なんです。1つ目はフィールドに入っていく体力と技術、2つ目は景色を切り取るための感性や表現力、3つ目は目の前の情景を理解するための知識」

このように深く自然と対峙するなかで、星野さんは自分の好きなフィールドについて考えました。

そこで気づいたのが、”木と雪がある山が好きなこと”。

そして、そこにはブナがあり、「ブナと雪は切っても切れないもの」だと感じたそうです。

「日本海側のブナは本当に凄い。そして、ブナを知っていくと、ブナの森=水の森ということに気づきました」。

星野さんいわく、日本海側のブナは他のエリアにあるものよりも雪(=水の恵み)を多く抱えているように感じると言います。星野さんはブナという植物の奥に、水の美しさを感じ移住を決意しました。

自然の変化を知ることで雨や自然が怖くなった

長野県飯山市で暮らす星野さんの集落では、近隣のブナの森から水を引いて、田んぼなど、生活の一部に利用しています。

「当たり前ですが、天気によって水の流れが変わります。そういった変化が自分の生活とつながっていることを知り、雨や自然が怖くなり、自然に対して今まで以上に緊張するようになりました」

言葉にすると当然のように感じますが、美しい水が人の生活を支えていることを体感し、さらに自然を深く理解しようとするようになったようです。

『水をまとう森』

このイベント用のTシャツのデザインにもなった『水をまとう森』という作品。これもブナの森が豊潤な水をまとっている様子が切り取られています。

デザインは2パターンあり、こちらのブラックも星野さんの作品(『色を刻む木』)が、100%リサイクルポリエステルのTシャツにプリントされています。

見るだけで心が満たされる美しい景観を残していきたいと改めて感じました。

やれることをやりながら、次を考えていく

マウンテンハードウェアは2021年に清掃登山を行い、そこで山のゴミを減らすためのワークショップを行いました。

そこで「すぐできること」と「長期的なこと」の2つのアクションがあることがわかったといいます。

こういった課題の発見も漠然と考えるだけでなく、実際にゴミを拾うという行動が生んだ結果です。

だからこそ同社の梶さんは「まずはやれることからやってほしい。だから、誰でもできることにつなげられることを続けたい」と話してくれました。

イベントでは、多くの登山者やトレイルランナー、そして観光客の人が給水を行い、各ブースを巡っていました。

自然で遊びその雄大さや美しさを知っているわたしたちひとりひとりから、まずはできることを。

取材協力:マウンテンハードウェア(株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン)