著者の内山節は哲学者であり、NPO法人「森づくりフォーラム」の代表理事を務めています。渓流釣りをきっかけに、1970年代より森を歩き、暮らしています。「ある時を境に我々日本人はキツネにだまされなくなってしまった。我々の自然観が変わったから、だまされなくなったのだと」と本書にはあります。

そんな彼が山や街を彷徨いながら吐き出した俳句は、山やテントの中で眺めていると、とてもしっくりとグッとくるのです

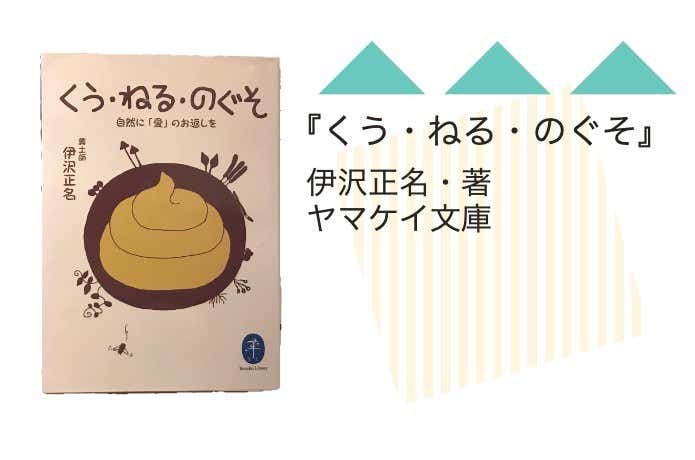

「糞土師(ふんどし)」として、1974年よりのべ1万回以上の野糞を行ってきた、著者の伊沢正名。登山ではウンコを自然に放置することはご法度とされていますが、菌類写真家としても活動していた伊沢の主張はいかに?

アウトドアスキルとして、防災スキルとして「のぐそ」も注目されているので、それらを学ぶ実用書としても価値があります。一家に一冊の名著です。

<杣Books>のオープンは事前告知なし。登山口に到着したときにSNSにて搬入開始が告知されます。

蔵書10,000冊以上!「山の本」を楽しむ極意を収集家に訊きました

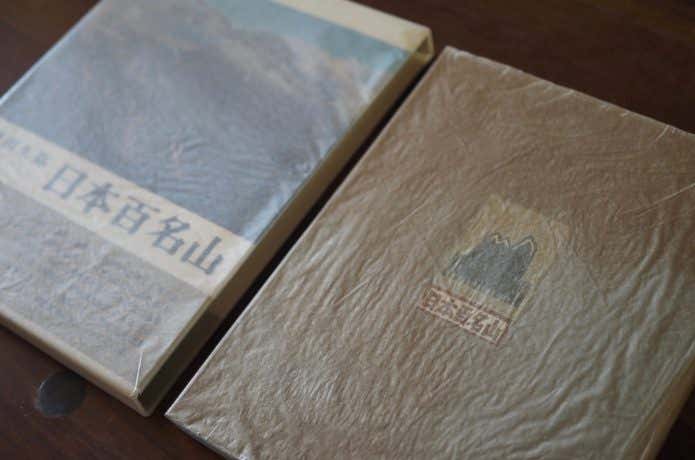

山岳関連書籍は文献として古いものも多く、文体など読むことが難しいと感じる人もいるかもしれません。山好きなら誰もが知っている、深田久弥の『日本百名山』も1964年初版と60年近く前の本なのですから!

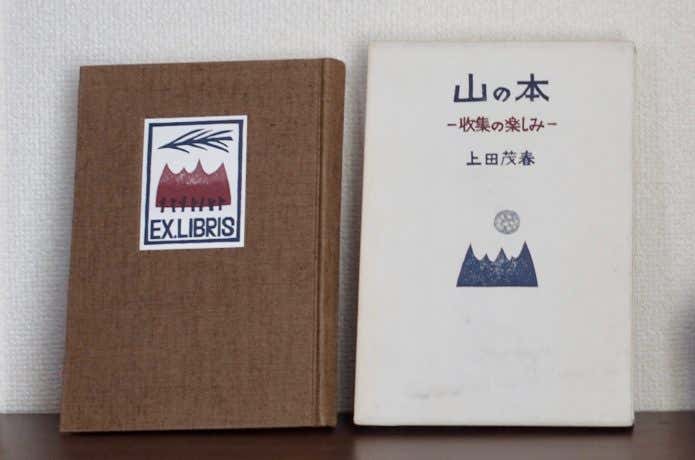

そこで山にまつわる本を50年以上に渡り収集している上田茂春さんに「山の本を読む楽しさ」について教えてもらいました。ちなみに上田さんは「日本山書の会」会員であり、自身も『山の本』という書籍を出版しています。

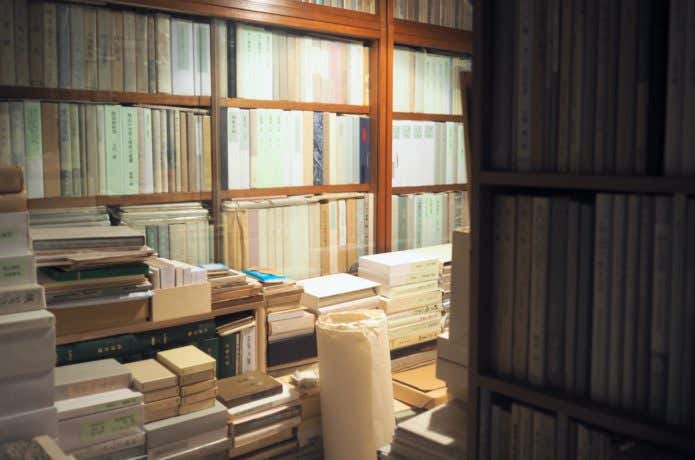

リビング+2部屋の天井から床まで、収集された本がびっしりと保管されてます。「東日本大震災のときは、本棚が倒れてこの部屋のドアが開かなくなったんですよ。だから外から壊しました」と上田さん。

上田さん自身が収集を始めたきっかけは、学生時代に出会った辻村伊助の『スウイス日記』(1922年)と『ハイランド』(1930年)という登山紀行でした。行ったことのないヨーロッパアルプスとイギリス北部の山々を、辻村の文章から想像し、山の本の世界へと誘われたのです。

「山の本」は先人たちが遺し、次の世代につなげるもの

どうして上田さんは山を登ることだけではなく、山の本に惹かれたのでしょうか?

実際に自分が登ったときに、著者が見て書いた風景が実体として広がるんです

そもそも「山の本」というのは、明治時代に近代登山が始まって以来、100年以上にわたって、初登頂や遭難などの登山記録、自然科学分野の記録、随筆などとして先人たちによって書き残されてきたもの。豊かな語彙や難解な文体はいまの若い人たちには取っつきにくいと感じられるかもしれません。

登山には、登るという行為と考えるという思想、2つの楽しみがあるのです

山への想像力を広げてくれるのが、山の本

「たった今」の山の風景をSNSの投稿で見られたり、映像機器やITの発達で稜線を歩くような疑似体験ができたりと、写真や映像の力でエベレストですら、その姿を間近に見ることができます。

でも本を読むことで、想像力を駆使してしか見られない「まだ見ぬ山」「新しい山」「自分だけの山」に出合えるかもしれません。4名が教えてくれた、古くて新しい「山」の本の楽しみ方。この秋はぜひ「本の山」にも登ってみてください。