大事なものは頭と命!「登山ヘルメット」を正しくかぶって安全登山

北アルプスで最近見かけるようになったヘルメットをかぶった登山者たち。「ヘルメットって本当に必要?」「どこでかぶればいいの?」「どれを選べばいいの?」など、一般登山者の疑問・質問に答えます。登山用ヘルメットの着用は安全登山につながります。適切な使用方法を学んで、登山用ヘルメットを活用しましょう!

2023/11/01 更新

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター

吉澤英晃

群馬県出身。大学時代に所属した探検部で登山を開始。以降、沢登り、クライミング、雪山、アイスクライミング、山スキーなど、オールジャンルで山を楽しむ。登山用品の営業職を経て、現在はフリーの編集・ライターとして活動中。

吉澤英晃のプロフィール

アイキャッチ画像出典:PIXTA

落ちたらマジでやばい、日本アルプスの危険地帯

提供:PIXAT(北アルプスに横たわる大キレット。奥に見えるのが槍ヶ岳)

写真で見るだけでも身震いするような岩稜帯。これは北アルプスにある、北穂高岳と槍ヶ岳に横たわる岩の稜線「大キレット」。こんな場所でもしも足を滑らせたら……。もちろん、ただでは済みませんよね。

出典:

長野県警察(山岳遭難発生状況(平成31年・令和元年中))

実際に長野県で起きている山岳遭難は、転・滑落と転倒がワースト1・2位を締めています。データを見ても分かるように、転・滑落は重大な事故に繋がることが多いですが、それでも負傷で助かっている人がいるのも事実。そして、転倒ではほぼ全員が負傷という結果で、命に関わる事故を逃れています。

この負傷事故を、ある道具をかぶることで回避できることがあります。それが今回紹介する登山用ヘルメットです。

最近、山でヘルメット登山者を多く見かけませんか?

提供:PIXAT(今や北アルプスで登山用ヘルメットの着用は当たり前になりつつある)

北アルプスなどに行った時、ヘルメットをかぶっている登山者を多く目にしますよね。もちろんこれは北アルプスが滑落や転倒による事故が多い場所だからなのですが、じつはもうひとつ理由があります……。

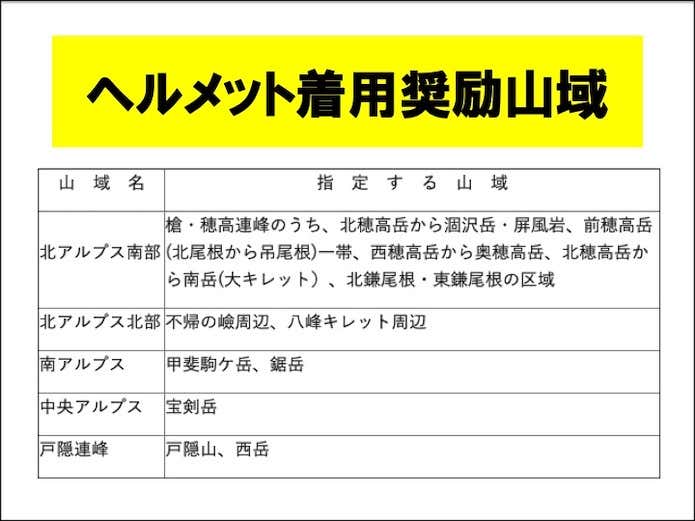

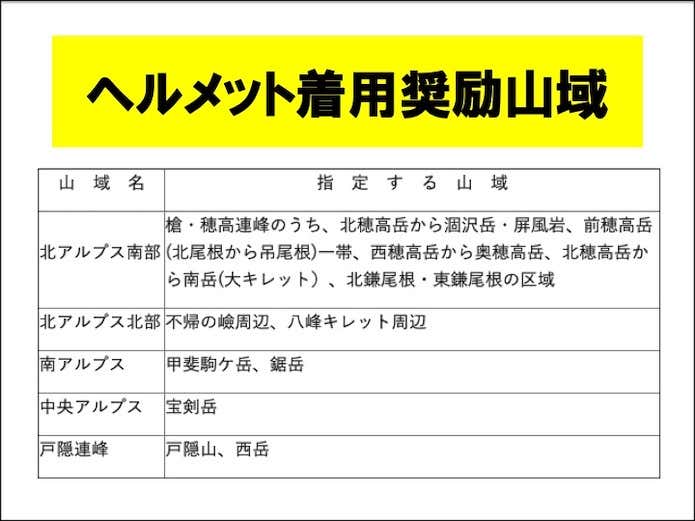

実は「ヘルメット着用奨励山域」が指定されています

出典:

長野県(もちろん近隣の富山県や山梨県の山域はここには含まれていない)

実は長野県では「山岳ヘルメット着用奨励山域」というものが定められているのです。これは義務ではありませんが、奨励山域で登山をする場合は、できるだけ登山用ヘルメットを被りましょう、というもの。

長野県 山岳ヘルメット着用奨励山域について

奨励山域以外でも、こんな場所でかぶると安心