登山ではどう?気になる使用感をレビュー

センサーマスターⅣが気になっている人は、登山での使用感が一番気になるところでしょう。さっそくレビューします。

良くも悪くも情報量が多いけれど、視認性は○

屋外での視認性は文字がはっきりとしていて、いい感じです。

ただし、画面にたくさんの情報が表示されて便利な反面、ほしい情報を探す必要があるのがやや難点。ターゲットになる情報がもう少し大きく中心に表示されると、うれしいですね。

バックライトはDATAボタンを押すと点灯します。日帰り登山で暗くなった時やテント泊などで便利です。

高度計測値は大きな誤差が……

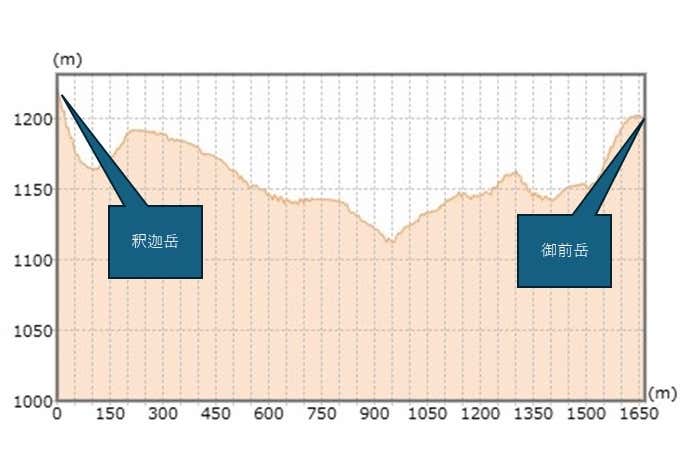

標高がはっきりとわかる2つの峰を往復し、誤差がどのように出るか検証しました。場所は福岡県と大分県の境界に位置する「釈迦岳(標高1230m)」と、すぐとなりの「御前岳(標高1209m)」です。比較用にSUUNTOのアウトドアウォッチ「CORE」を使用します。

まず、最初の峰「釈迦岳」で両方の高度を1230mに設定。

10分程度下降した山頂直下で計測値を確認。双方の差が112m出ています。10分程度なので200mは降りていないはず。実際、今回の行程の最低地点は1114mなので、すでに誤差が出ています。

2つ目の峰「御前岳」。COREは10mの誤差、センサーマスターⅣは100m以上高くなっています。

出発点の釈迦岳に戻ってきました。ここでCOREは15mの誤差、センサーマスターⅣは143m低い高度を表示し、しかも、御前岳(1209m)より標高が高いのにも関わらず241m低い高度になりました。誤差の出方も不規則で法則性はありません。

途中休憩をはさみ2時間程度と短時間で天候や気温もあまり変わらなかったので、環境の影響はそれほど受けていないと思います。今回の検証結果から、センサーマスターⅣの高度計測値は、かなり誤差が出ることがわかりました。

これだけの誤差が出てしまうと、登山で使う高度計としては無理がありそうです。例えば、地図で位置確認する場合、高度に100m以上誤差があると当てにならず、鵜呑みにしてしまうと危険です。

機能限定で手軽に使うなら◎

以上、センサーマスターⅣの各機能や使い勝手を紹介しました。

高度計に関しては、旧モデルも同じように大きな誤差が出たので、この個体だけの問題ではないと思われます。したがって、「高度計の登山での活用はおすすめしない」というのが率直な感想です。

それでも、筆者が登山するときは、センサーマスターⅣをバックパックにぶらさげて愛用しています。

その理由は、時刻と気温を手軽に確認できるから。登山中に時刻はよく確認しますが、腕時計を見るため袖をめくり上げるのが面倒。また、腕につけた腕時計では体温の影響で気温はあてになりません。それが一番の理由です。また、おおまかな方角を知る時にも使います。

センサーマスターⅣは、機能限定と割り切るなら、軽量で邪魔にならず、手軽に使えるおすすめのフィールドギアです。

センサーマスターⅣ(新モデル)

| カラー | ブラック01 / オレンジ01 / グリーン / イエロー01 / ワインレッド01 / スカイブルー01 / ホワイト / ライラック / シルバー / ゴールド |

|---|---|

| 駆動方式 | 電池式 |

| 防水 | 日常生活 |

| 機能 | 高度計、気圧計、デジタルコンパス、気温表示、湿度計、天気予測、快適さの指標、時刻表示、電池残量低下アイコン表示 |

| 本体サイズ | (約)縦6.0×横4.0×厚2.0cm |

| 重量 | 本体のみ:約39g、カラビナ含む:約47g |

センサーマスターⅣ(旧モデル)

| カラー | ブラック02 / オレンジ02 / イエロー02 / ワインレッド02 / スカイブルー02 |

|---|---|

| 駆動方式 | 電池式 |

| 防水 | 日常生活 |

| 機能 | 高度計、気圧計、デジタルコンパス、気温表示、湿度計、天気予測、快適さの指標、時刻表示、電池残量低下アイコン表示 |

| 本体サイズ | (約)縦5.6×横4.4×厚2.3cm |

| 重量 | 本体のみ:約38g、カラビナ含む:約47g |