ハードシェルって動きにくいイメージなんだけど・・・

強風や雨・雪から身を守る『ハードシェル』は、雪山の必須アイテムの1つ。でもハードシェルって固くてガサガサした着心地で…行動するのも結構ストレスだったりしませんか?

「動きにくくても仕方がないか・・・」「雪山のシェルってそういうもんだよね・・・」そんな釈然としない気持ちを抱えているユーザーも多いことでしょう。

しかし今回、そんなモヤモヤをスッキリ解消してくれるだけでなく、”雪山に欲しい機能“をしっかり備えた冬用シェルに出会いました!

その商品がこちら。

<Millet>で発見!

『ティフォン50000ウォーム』シリーズ

『ティフォン50000ウォーム』シリーズ(※以下ティフォンウォーム)は<MILLET(ミレー)>から販売されている秋・冬用の防水透湿シェル。

同シリーズでは街着でも合わせやすい[コートモデル]や[ダウンジャケットモデル][ヘザーカラーモデル]、寒い冬のあらゆるシーンで活躍する[トレックパンツモデル]など、幅広く展開されています。

その中でも雪山登山に特化したモデルが、画像左側にある[ストレッチジャケット&ストレッチオーバーパンツ]です。

独自素材による優れた防水・透湿性を搭載

ちなみに名前の『ティフォン50000』は、<MILLET>が独自開発した”ドライエッジ ティフォン50000“という防水透湿性素材に由来します。

この生地の大きなポイントは透湿性50,000g/m²/24h・耐水圧20,000mという数値。一般的な登山用防水透湿性ウェアを大きく上回る水準を叩き出しています。同シリーズの夏用モデル(レインウェア)はその透湿性の高さと快適性から高い評価を得ている人気商品で、今回紹介するティフォンウォームもこの血を受け継いでいると考えて良いでしょう。

メイドインジャパンの生地だからこそ実現したこの超越性能。百聞は一見にしかずということで、まずはティフォンウォームをじっくり観察してみることにしましょう。

ティフォンウォームの細部をチェックしてみた

ティフォンウォームを手に取ってみたところ、いきなり衝撃が走りました。

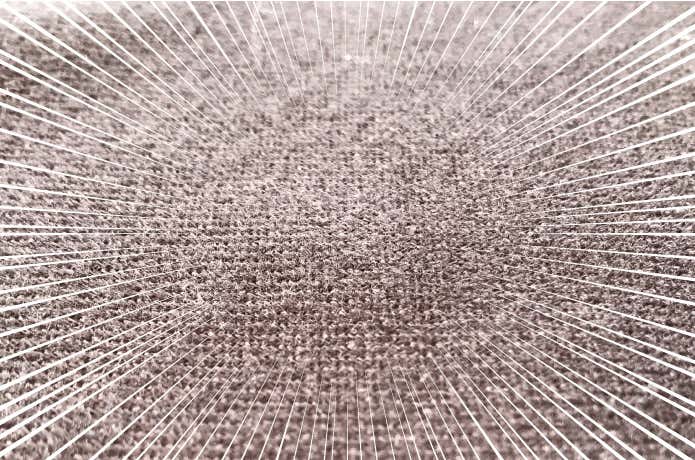

生地の肌触りが、とってもサラサラでしなやかなんです…!その質感は、固いイメージのハードシェルとは対照的と言っていいほど。

そして裏地に手を伸ばすと、さらなる衝撃が…!

き・・・起毛している!!!!

裏地に手をやると、なんだかフサフサとした温かい感触が。ティフォンウォームは裏地がわずかに起毛しているんです。

どうやらこの裏起毛が”ウォーム”と呼ばれる由縁のよう。

裏起毛のハードシェル…!ますます期待が高まります。

【全体】シルエットはゆったりめでレイヤリングも◎

着用モデルは身長169cm・体重60kg。ジャケットはXSサイズ、パンツはSサイズを着用しています。雪山での重ね着を想定すると、ジャケットもSサイズで良かったかな?という印象でした。

海外メーカーは袖が長かったり細身のデザインが多いのですが、ティフォンシリーズは日本人の体格に合ったゆったりめのシルエットなので着合わせもしやすいです。

【頭部】大きめのフードは細かく調整可能

フードは大きめの設計になっており、ヘルメットを装着した状態でもすっぽり覆えます。さらに頭部にあるベルクロやドローコード(図の3つの矢印部分)を調整することで、頭にジャストフィットさせることが可能。

雪山では頭部を風から守る為にも、フードのフィット感はとても重要!ここまで自在に調整できると安心感があります。

【胴回り】ムダのないシンプルなデザイン

ベンチレーションはありませんが、その分シンプルでスッキリしたデザインが特徴的。裾の両端にあるドローコードは、調整することで雪や風の侵入を防ぐことが可能です。

ポケットは両サイドに1つずつ、少し高めの位置に配置されています。裏地にはスマートフォンが入るくらいの裏ポケットがあるので、小物を入れておくのに便利。

【腰回り】ウエストの調整もラクラク!

ウエストの調整はベルクロ式になっており、腰回りにしっかりフィットします。ポケットは前面の両側2箇所に配置。

サスペンダーは付属されていません。

【足回り】雪山に必要な機能を完備!

足回りには『インナーゲイター』や『アイゼンガード』などといった雪山用オーバーパンツに求められる機能が備わっています。

袖は冬山登山靴だけでなくスキーブーツも覆える大きさになっており、スキーやスノボなどのウインタースポーツでも併用が可能。

細部をチェックしてみて、“今までにないハードシェルだな”というのが率直な感想です。

「生地のしなやかさ」や「裏地の起毛」といい、筆者の今までの雪山経験では出くわさなかった代物・・・。これが果たして冬山でどういった結果が出るのか、とても楽しみです!

それでは、実際にティフォンウォームの検証に入っていきましょう。

冬の八ヶ岳を縦走してティフォンウォームを検証してみた

▼検証時期・場所▼

時期:12月中旬

場所:【八ヶ岳】阿弥陀岳(2,805m)〜赤岳(2,899m)の縦走▼検証時の気温▼

・出発時(標高約1,700m)…気温約-5℃ + 無風

・稜線、山頂(標高約2,500m〜2,899m)…気温約-1〜2℃ + 風速2〜5m前後▼検証時のレイヤリング▼

【トップス】ベースレイヤー + ミドルレイヤー + ティフォンウォーム ストレッチジャケット

【ボトムス】ベースレイヤー + ティフォンウォーム ストレッチパンツ

この時期としては、気温が高く雪の少ない中での検証となりました。

雪山の強度としてはもうちょっと欲しかったところですが、縦走をしたことでティフォンウォームの機能を知るには充分な材料を得れたと思います。

上記の条件の中、【保温性】【防風性】【防水性】【透湿性】【ストレッチ性】に着目しながら、検証を行いました。

結論:超快適なハードシェルだった

今回、出発から下山まで全行程でティフォンウォームを着用。検証をしてみた感想として、ティフォンウォームは『登山でずっと着ていられる超快適なウェア』ということがわかりました。

その理由として、具体的には以下の3つが大きなポイントとして挙げられます。

①ストレスがなさすぎて着ているのを忘れてしまうほどの「ストレッチ性」

②温かいのにムレは逃げていく「保温・透湿性」

③悪天候でも信頼できる「防水・撥水性」

①【ストレッチ性】ハードシェルを着ていたのを忘れてしまうほど動きやすい!

まず最初に驚いたのは“本当に動きやすい”ということ。検証の8割は無雪の登山でしたが、ハードシェルによくある「煩わしさ」は全く感じられませんでした。

その動きやすさは、あまりにも体に馴染みすぎて「あっ…今ハードシェル着てたんだ!」と忘れてしまうほど。

もちろん足上げや腕上げもしやすく、岩場歩きなどのテクニカルなシーンやラッセル(雪をかき分けて進むこと)でも活躍が期待できそうです!

②【保温・透湿性】「温かい + 抜けていく」ストレスを感じさせない着心地

さすが裏起毛!ティフォンウォームは着た瞬間に温もりが伝わります。

その温かさは「どうだ、温かいだろ!!」と主張するようなものではなく、やさしく包み込んでくれるような感覚…♪

樹林帯歩きでは若干汗ばむシーンもありましたが、抜群の透湿性がしっかりと汗を放出してくれているのがわかります。登山口から稜線・山頂に至るまで、衣類内が常にストレスなく快適に保たれていました。

さらに驚いたのが、ポケットの中がとんでもなく温かいということ。ティフォンウォームはポケット内も裏起毛しており、ハンドウォームとして活用できます。裏起毛に自分の熱気がプラスされてポケットの中はもはやホッカイロ状態でした!

手が一瞬で冷たくなってしまう雪山では、こういった”痒い所に手が届く機能”が本当にありがたいです。

③【防水・撥水性】悪天でも心配無用!水や雪からしっかりガード

今回検証した際の山は晴天&雪不足だったので、自宅で防水・撥水性を検証してみました。大雨レベルのシャワーを5分間当て続けましたが、水は裏地に染み込むことなく防水&撥水もバッチリです!

【驚きのコスパ】ティフォンウォームは”ココ”にも注目!

ここまでいろんな機能が備わっているとなると「けっこういいお値段がするんじゃ…?」と思いますよね。実はティフォンウォーム、コスパが凄いんです!

今回紹介した[ストレッチジャケット]は本体価格2万9000円、[ストレッチパンツ]は本体価格2万6000円で総額6万円以下。

ハードシェルは上下で10万円を超えるものも多いため、これだけの高機能が詰まってこの価格で手に入るのが信じられないほど!そういった意味でも雪山のエントリーモデルとしておすすめできるハードシェルです。

使ってみて少し気になることも

雪山だけでなく、秋冬の寒い時期の登山でも充分に活躍が期待できることがわかりましたが、個人的に少しだけ気になった点も。

袖口の調整がちょっと難しいかも?

ティフォンウォームの袖口は小さめで、締め付けのバンドは細めの造りに。ここに関してはレインウェアに近い設計のようです。厚手のグローブで操作する場合は、少し慣れが必要でした。

“アイゼン裂け”や”雪の侵入”が心配な人はゲイターの装着を!

ティフォンウォームパンツにはインナーゲイターやアイゼンガードが備わっていますが、これらに関しては“少し心許ないかな”という印象を受けました。アイゼンガードの部分は生地が2重構造になっているものの、一般的なオーバーパンツのような頑丈さは感じられず、アイゼンの刃が当たった場合のダメージは大きいように感じます。

また、一般的なオーバーパンツのインナーゲイターは、靴底に通すループや靴ひもに引っ掛けるフックで外れないようにするタイプが多いのですが、ティフォンフォームパンツのインナーゲイターは、ゲイター袖口のゴムの伸縮とパンツ袖口のドローコードのみで留める構造になっています。そのため、足の激しい上げ下げが多いラッセル時などはゲイターが外れてしまう可能性が考えられます。

上記の理由から、アイゼンを装着したり深い雪を歩く場合は、積極的にゲイターを履いた方が良いかなと感じました。(※実際に試した訳ではないので、あくまでも個人の感覚です)

ハードシェルの枠を越えた”行動できるウェア”

今回検証した商品

Millet 【メンズ】ティフォン50000ウォーム ストレッチジャケット

Millet 【メンズ】ティフォン50000ウォーム ストレッチパンツ

Millet 【ウィメンズ】ティフォン50000ウォーム ストレッチジャケット

Millet 【ウィメンズ】ティフォン 50000 ウォーム ストレッチ トレック パンツ