佐藤裕介・横山勝丘:アルピニズムを継ぐ人々

第7回

いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を登山家の足跡とともに考えてきました。第6回と第7回は登山家にインタビューし、現在進行形の「アルピニズム」について問いかけます。

3年前のフィッツ・トラバース

2018年のフィッツ・トラバースにて。佐藤(左)と横山(右)

横山勝丘、世界中のクライマーから「ジャンボ」と呼ばれる。小学生で山歩きを始め、高校・大学山岳部で本格的に取り組む。体力の塊、ともかく強い。佐藤裕介、同世代・ゴールデンエイジのなかでもクライミング能力が突出。たぐいまれなる情熱と集中力の持ち主。

同い年のこのふたりが、2019年はじめ、パタゴニアのフィッツ・トラバース(*1)に向かった。万全の準備を整え、高いレベルに仕上げた彼らであったが、同時懸垂下降中に佐藤が墜落。登山は、いったん幕を閉じた。

――フィッツ・トラバースに向けて、順調なトレーニングをしていましたね。

横山 僕の長年の夢でした。パタゴニアに通い始めて7年。パートナーは裕介しかいないと思い、誘いました。小川山や瑞牆山で3日間の継続登攀といったトレーニングをし、これまでにない準備ができたと思います。

佐藤 小川山と瑞牆山でのトレーニングは、休まず登り続ける力を鍛えました。前よりも力がついたという実感が持てましたね。クライミングにおける耐久力、持久力がついて、登るのが早くなりました。易しいルートだったし、岩登りだけだけれど、これは氷雪壁を含むアルパインクライミングにつながると思いました。

岩と雪の峨々たる峰々、フィッツロイ山群

――フィッツ・トラバースの実際は?

横山 裕介がリード、僕がフォローの役。各々がこれに徹します。荷物の分担は、3:7か2:8。ふたりともミドルカットのアプローチシューズ。裕介はここぞというときにはクライミングシューズを履くけれど、僕は持っていない。

佐藤 フィッツ・トラバースに必要なのは、フォロワーの絶対的体力。僕の代わりはいてもジャンボの代わりは、少なくとも日本にはいない。基本的に同時登攀。スピード重視でともかく登り続ける。ビレイをして休んでいる時間はなく、1日12時間以上登り続ける日が続くというのは、ものすごくクライミングの体力が要ることがわかりました。

横山 それと裕介への信頼。落ちない、カムは確実にきかせているという絶対的信頼がありましたね。

佐藤 それは僕も同じ。ジャンボだったらどうにかして登ってくるだろうと、僕はぐいぐいと前に進む。確固たる信頼関係がないと果たせない。

2014年、横山にとって3度目のパタゴニア。佐藤、増本亮と3人で。オレンジのヘルメットは佐藤

――そして、同時懸垂下降中に事故が起きます。

横山 自信があったんでしょうね。僕はあの時ほどトレーニングをしたことはなかったし、ふたりの状態は自分たちのなかで最高レベルになっていた。だから天気や山のコンディションを味方につけることができれば、成功すると思っていました。

「想定外」という言葉は使いたくないし、使った時点でダメだと思っているけれど、自分のミスでこんな窮地に追い込まれるとは、思っていなかったんですよね。

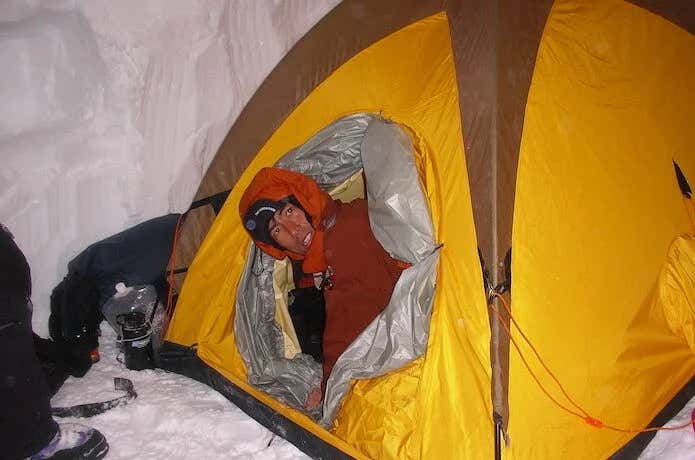

だからあの晩、墜落して意識もなく重症だった裕介と一緒に、岩壁の中で過ごすけれど、ものすごく大きなショックを味わっていました。山を20年続け、相応のトレーニングもしたけれど、自分はミスを犯す。なんでなんだ、なんでなんだと自問自答しました。

佐藤 実は僕は、記憶がないんですよね。事故当日の午前中、岩陰で休んだことをなんとなく覚えているだけ。

同年、天候に恵まれず、フィッツ・トラバースはトライできないまま下山

――裕介さんはカラファテの病院へ。ジャンボさんは看病の日々になりますね。

横山 ホステルから歩いて40分の病院に、毎日通いました。裕介がよくなってくれることを願うだけ。事後処理の事務作業もあり、事故を深く考える時間はありませんでした。けれど、裕介にはすべて話さなければならないと思っていました。少しずつ裕介が回復し、深刻な後遺症はなさそうだとわかったときには、ホッとしました。

その頃から、病院から歩いて1時間ほどのボルダーに通うようになります。このとき、自分はクライマーなんだって再認識したし、登ることが自分を癒すことでもありました。

2008年春、ベアートゥース北東壁「Climbing is Believing」初登から、デナリ継続登攀を終えて山頂にて。左から横山、佐藤、故一村文隆

好きなクライミングを追求する、信頼する仲間と登る

――昔のクライマーがもつ悲壮感を、ふたりの世代には感じません。なによりも楽しそうです。

佐藤 「昔は競争だった」と聞きますが、僕たちの世代にはその感覚はありませんね。8000m峰無酸素とか明快な目標があると競争にやりやすいだろうけれど、僕たちの世代にはそれがありません。

それぞれが好きなことをする。それは5000~6000m峰のテクニカルな氷雪壁や岩壁のクライミングだったり、7000m峰の雪稜だったり。純粋にやりたいことができる時代になったのかもしれません。楽しんでいます。

2018年、横山は6度目のパタゴニア。アラスカ、パタゴニア、カラコルムと同じ地を繰り返し訪れるのが彼のスタイル

――ソロと仲間と登ることを、どのように考えていますか?

横山 僕は大学山岳部で育ち。仲間がいることが当たり前だったから、ひとりでヒマラヤへ行こうとか考えたことはありません。近所のボルダー探しや瑞牆山の開拓にひとりで出かけることも多く、その時間は大好きですが、山へ向かうとなると違う。ひとりで完成させようというモチベーションはない。仲間と登るメリットは議論をし、互いの考えをすり合わせることによって、より正しい判断に近づくことができることと考えています。もちろんそれは、信頼関係があることが大前提。裕介と一緒に登るというのは、そういう部分への期待もあります。

裕介はソロもやるよね。ショートメールで「いまからスーパー赤蜘蛛をフリーソロする」って送ってきて、携帯の電源を切るんですよ。(*2)。

佐藤 ひとりで行くのは、自分のモチベーションと肉体を試しているような気がしますね。自分の限界をプッシュするクライミングは仲間と行きます。それぞれが色んな考えを持っていて、視点も性格も違うから面白い。

横山 ふたりだと煮詰まるけれど、もうひとりいると視野が広がります。2ヶ月間の遠征で本気でトライするのは、5日から1週間。それ以外はパートナーとの生活だから、腹を割って話し合える相手と行きたいですね。僕たちはパートナーにとっても恵まれていますよ。

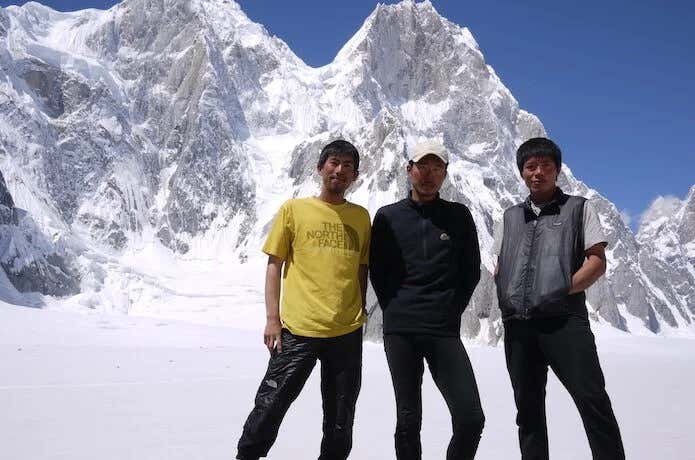

2010年夏、ラトックⅠ峰を訪れた佐藤、一村、横山(左から)。チョクトイ氷河にて。 同世代のクライマーが多く「仲間に恵まれた」と

クライミングの可能性について

――アルピニズムとは?

横山 「アルピニズム」という言葉については、考えたことがないですね。

佐藤 僕もないなあ。けれど高校生で山を始めた頃から雪のついた尖がった山、ヒマラヤみたいなところを登りたいというイメージはあった。

横山 それは僕も同じ。僕が大切に思ってきたことのひとつは、誰も登っていないところを登ること。そこにはロマンがある。若い頃は、初登攀に功名心もあった。今でもゼロではない。けれどそういう表面的なことを取り除いても、すごく価値があると思っています。

人間と同じように山にも表情があるんです。美しいシルエットだけでなく、山肌に凹凸があり、惹かれる表情がある。それを見て、どこから登ろうかと考えるのがクライマー。美しいラインが描けたら幸せですね。それは、クライミングとして面白くて、楽しくて、そして美しいもの。

佐藤 アルパインクライマーの強みは、壁を見て、なんとかして上がることができること。多くの人は山を見て「美しいなあ」で終わってしまう。けれど僕たちは、自分の手と足を使ってどうにかして登ることができる。そして、自分たちのラインを描くんです。

2013年秋、ザイオン国立公園で「ムーンライトバットレス」をチームオンサイトしたとき。左は岡田康。2010年に横山とローガン南東壁「糸」を初登。ガイド業を営みながら、自分のクライミングをプッシュし続ける姿に、 佐藤も影響を受ける

――おふたりとも、「クライミングを伝える」ことをしています。

佐藤 若い頃はガイドになる気はありませんでした。けれどガイド業と自分の登山を両立している仲間をみて、できるかもしれないと思いました。それに20代半ばまでは、一生クライミングをやる決心もありませんでした。アルパインはリスクが高いのでやめたいと思ったらいつでもやめるべきものだと思っている。歳を重ねて、形は変わろうが一生やり続けられるって確信が持てたことも、職業として選んだきっかけです。お客様がいいルートに出会い、力を出し切って登れた日は、いい一日だったなあと思います。けれど一方で僕は、自分のクライミングを大切にしたいです。

横山 ガイドと自分自身のクライミングを並立させていく、本当に山が好きでクライマーとして現役であり続けるガイドは、ガイドの真骨頂。裕介にはそうであってほしい。

僕は、地元北杜市の子どもたちに山の話をしたり、ボルダリングを一緒にする機会があります。子どもたちにアラスカの山の写真を見せて、「どこから登りたい?」と聞くと、それぞれのラインを指すのが面白いです。長い穏やかなリッジを指した子は、「簡単そうだから」と。頂上に突き上げるど真ん中のラインを描いた子は「カッコいいから」と。

2008年春、二度目のアラスカ。ベアートゥース北東壁を登る佐藤

――この先、クライミングにはどんな可能性があると考えますか?

横山 たとえばパチンコ(*3)はその昔、ヒマラヤに登るためのトレーニングだった。けれどパチンコの発想を、僕たちはデナリに持ち込み継続登攀をしました。スティーブ・ハウスがスロヴァクダイレクト南壁を60時間で登り終え、「私がカヒルトナでやることは終わった」と言った数年後に、僕たちの継続登攀があり、スティーブが「ブラボー」と雑誌『アルピニスト』に書いてくれたということもありました。

どこにモチベーションを見出すか、それは本人次第。未踏の壁を登るのも素晴らしいけれど、未踏が少なくなったなかで、新しい価値を探していく時代だと思っています。

それに、近所のボルダーとヒマラヤの未踏の壁には、共通するものがあります。登りたいと思うボルダーを見つけ、まずは石を一周する。「これだ」と思ったラインを見出し、登り始める。ヒマラヤでも同じようなことをしているんです。

裕介は、日本固有のスタイルである沢登りが大好きで、それを海外に持ち込んでいる。そういう発想も面白いよ。

佐藤 レユニオン島は面白かったなあ。火山地形で、沢がえぐれて切り立っている。フランス領でもあるからキャニオニングが盛んなんだけれど、それを下から登り上げた。

そういう未知へと向かう発想は、ジャンボ達と冬になると毎週末錫杖岳を登っていた頃に培ったと思っている。まずは有名ルートの「注文の多い料理店」を登る。登り終えて下ってくると、その隣に新しいラインが見いだせるようになる。トポも何もないけれど、翌週は自分たちでラインを描いて登っていく。だからルート名は「注文の左」。下りてくると、もう少し左側にもラインが見出せそうだった。そのまた翌週は「注文の左の左」となる。それは無限の可能性があると思うし、こういう創造性がなくなったら、それまでだとも思っている。

ラトックⅠ峰北壁撤退後、北稜へ。条件の悪いなか、写真の5900m地点まで

――さて、次の二人のクライミングは?

横山 最近は、外的危険の多い山は選ばないようになりました。それが結婚や子供が理由かわからないけれど、時を同じくして、パタゴニアに出会ったのも大きかったと思います。若い頃のローガン(*4)やヒマラヤでのクライミングよりは外的危険が少ないですよね。

佐藤 僕は年齢よりも、今回の事故で変わったことが大きかったです。今でも身体に違和感があり、以前と同じようには登れないとわかり、自分のクライミングをしていません。けれど2年が経ち、このままでは廃人だって思うようになりました。このゼロの状態からどうやって自分を動かすか……。

2007~08年年末年始15日間の黒部横断。佐藤、横山ほかメンバー3人とも雪崩に流され九死に一生を得る。生還できたのには運と理由がある。「生き延びたことが重要」と、佐藤がこれまでの経験を振り返る

横山 僕は、裕介とのフィッツ・トラバースをあきらめていないんですよ(*5)。だからちょくちょく誘っています。この夏、鳴海玄希とパキスタンに登りに行く予定なので、裕介も誘いました。あと半年あるんだから、ちゃんと標準を合わせられるヤツだって思っています。黒部横断の1ヶ月後に「千日の瑠璃」を登った男(*6)ですよ。裕介ほどクライミングが好きで、クライミングができるやつはいない。戻ってきてもらうつもりです。

未知なる山を追い求めてきた者たちは、アルピニズムという言葉には拘らなくとも、その行為が楽しく、その瞬間が美しいからひたすら登り続けているのではないだろうか。だとすると、アルピニズムは、特別な登山家やシリアスなクライマー達だけのものなのか。アルピニズムが未知なるものへの追求であり、開拓であり、創造であれば、その瞬間は誰のこころのなかにも、また日常にもあるはずだ。

(注釈)

*1 アルゼンチンのパタゴニアにあるフィッツ・ロイを主峰とする7つの岩峰を縦走すること。どのラインを辿るか可能性は無限。2014年2月トミー・コールドウェルとアレックス・オノルドが成功。

*2 2016年9月10日、甲斐駒ケ岳Aフランケ「スーパー赤蜘蛛」(5.12a)を、佐藤がフリーソロ。この難度のマルチピッチがフリーソロされたのは国内初。台風通過2日後で、核心部を含む幾つかのパートが濡れており、「緊張感を高めた」と当時本人が語っている。

*3 冬季に屏風岩、前穂北尾根、前穂東壁、滝谷で登攀を繰り返しながら、穂高連峰から槍ヶ岳まで縦走すること。そのラインがパチンコのようなので名付けられた。

*4 2010年5月、ローガン南東壁(カナダ、5959m)を、岡田康と初登。ルート名を「糸」と名付ける。

*5 このインタビューのあと今年2月、ベルギー人クライマー、ショーン・ビジャヌエバ・オドリスコールが、コールドウェルらと逆方向から(より難しいとされている)単独でのトラバースに成功。これに横山らはとても悔しがりながらも、賛辞を送っていた。

*6 2016年4月13日、佐藤は倉上慶大と瑞牆・十一面岩正面壁・モアイフェース「千日の瑠璃」(5.14a R/X 7ピッチ)”のワンプッシュ・チームフリーでのクライミング成功。前月まで黒部横断をしていたが、両者とも高難度ながら全く性質の異なる内容。佐藤は、体重や体調の管理含め、1ヶ月で次の高難度クライミングに照準を合わせ成功させた。

柏 澄子 Sumiko Kashiwa

登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。

中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。

Linktree: @mt.sumiko

text: Sumiko Kashiwa

illustration: Sakuya Amano

photo courtesy of: Yusuke Sato, Katsutaka Yokoyama

spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)