ラインホルト・メスナー:アルピニズムをヒマラヤで結実させた登山家

第3回

いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を6人の登山家の足跡とともに考えていきます。

ラインホルト・メスナーの人生

ふさふさとした黒髪に、顎と口回りと頬を覆うひげ面、蒼い目をしたラインホルト・メスナー。南チロルで生まれ育ち、アルプスで頭角を現し、やがてヒマラヤへ向かいます。

ナンガ・パルバットで弟を喪い、重たい十字架を背負います。その後17年かけて、人類初の8000m峰14座に登頂という偉業を成し遂げます。

ヒマラヤで成果を上げたのちには、グリーンランドや南極大陸、ゴビ砂漠やタクラマカン砂漠の横断へと向かいます。そしていまなお、知的好奇心をモチベーションに、活動を続けています。

大家族のなかで育つ

出典:PIXTA(フィルネス谷)

メスナーは、イタリア北部のいわゆる南チロルと呼ばれる地方で生まれ育ちます。両親と9人の兄弟姉妹という大家族。メスナーは当時のことを、「守られた巣」にいたと思っています。家族は社会の共同体の基礎であり、故郷の村はその家族の輪の延長上にあったと回顧しています。

日ごろから、兄弟姉妹と家の近くの野山を駆け回る元気な子供でした。その頃、夏の山小屋で忘れられない思い出ができます。

幾年ものあいだ夏になると父親が連れて行ってくれた、フィルネス谷の上部にある山小屋のことです。メスナー曰く「まるで天に向かってそびえる教会の塔のように、雄大にそそり立つ岩峰群」に囲まれたところに建つ山小屋で、メスナーは家族共にここで過ごしていました。

父の手ほどきを受け、山へ

出典:wikimedia commons(photo by Mg-k)

メスナーがちょうど5歳のときでした。

父が、このあたりの最高峰であるザス・リガイス(3027m)に連れて行ってくれました。父はメスナーに、落石についていかに対処したらよいかなど登山中の身の施し方を、説明します。そしてメスナーは、ヘトヘトになりながら、山頂にたどり着きました。

その後の数年のうちに、メスナーは父とともに、このあたりのガイスラーシュピツッェンのあらかたの山を登ってしまいました。

これらの日々は、彼にとって、登山の原風景なのだろうと思います。

やがてメスナーは弟のギュンターと共に、父が若いころに断念したフェルチェッタ北壁に登ることができました。16歳、父を越えた瞬間です。以来父は、メスナーの登山に同行することはあっても、ロープのトップは彼に任せるようになりました。

駆け抜けるようにアルプスを登攀

出典:PIXTA(アイガー北壁)

イタリアのドロミテを中心に数え切れないほどの岩や雪の山を登るようになります。

当時のトップクライマーの間では、「ディレティシマ」というスタイルが流行っていました。直登という意味で、山頂に向かって岩壁にまっすぐのラインを引くことでした。そのためには、ボルトやアブミ(クライミング用のラダー)などの道具を使うことになります。このような潮流のなかメスナーは、どんなルートも前進のための道具―アブミなどを使わず、フリーで登ることに傾倒していきます。

理想は、「頂上まで、ハーケンを使わず、ひたすら手と足だけで登る」クライミングだと語っています。しかしなかなか理想通りにはならない。ハーケンを岩の割れ目に打つことはしばしばあります。それでも、なるべくシンプルであることが、彼の理想であり、理想に近づくことが歓びでした。

また、先達が登ったルートであれ、冬季に登攀したり、単独で挑んだり、同じ山を別の側から登るなど、より困難性の高いクライミングを創造し、実践していきます。

代表的な記録としては、フルチェッタ北壁冬季初登攀、アイガー北東壁初登攀、アイガー北壁冬季初登攀、ドロワット北壁単独初登攀などがあります。

初めてのヒマラヤ8000m峰へ

出典:wikimedia commons(photo by Maariz Ansari)

初めてのヒマラヤは、1970年、26歳のとき。パキスタン・カラコルム山脈にあるナンガ・パルバットでした。標高こそ8125mと、8000m峰のなかではそれほど高くありませんが、いまでも「魔の山」と呼ばれる難関の山であり、しかもメスナーたちがねらったのは、当時未踏だった標高差4800mもあるルパール壁でした。

天候が悪化し、最終キャンプに弟のギュンターを残し、メスナーひとりで登ることになりました。しかし、山頂をあきらめきれなかったギュンターが兄の後を追い、ふたりで登頂。

よかったのはここまでであり、下降に苦しみます。ギュンターの体力を考え、ルパール壁よりは簡単とみなされていたディアミール壁へ。テントもシュラフもないまま、ビバークを重ね決死の思いで降ります。最後の最後にギュンターとはぐれてしまい、メスナー自身も重度の凍傷で歩行困難なところを、パキスタン軍のジープに拾われ、命拾いをします。その頃、仲間たちはふたりの生存をあきらめ、ベースキャンプを撤収してしまっていたのです。

弟の死、ナンガ・パルバット巡礼

チームメイト達とは、現地の病院で再会しますが、うまくコミュニケーションが取れませんでした。弟を残してきた無念、その後ひとりで闘い続け、生き延びた孤独を、メスナーは仲間と分かち合いたかった、仲間に話したかったに違いありません。

帰国後のメスナーは、凍傷のため足の指を6本切断することになります。ギュンターの死を受け入れ、彼を自分の一部として考えこの先を生きていこうと思いを確かにするまでに、膨大な時間を要しました。周囲からは、弟の死に対して責任も問われました。

メスナーは、ギュンターの遺体を探すために、その後、10回もナンガ・パルバットへ通います。そして、1978年、エベレスト無酸素登頂ののちに、ディアミール壁に新ルートを拓き、ヒマラヤにおける初の単独初登攀を打ち立てました。

ところで、ナンガ・パルバットは、日本人にもなじみの深い山です。日本人で初めて登ったのは、メスナーの初登攀から13年たった富山県のチームですが、その後、88年に遠藤由加らが無酸素で登頂。95年に千葉工大山岳部が北面に新ルートを拓くなどの記録を残しています。

世界最高峰にまで到達したアルパインスタイル

出典:PIXTA(エベレスト)

さて、少し時計のねじを戻します。

メスナーは、1970年のナンガ・パルバット後、主たるフィールドをヒマラヤへと移していきます。8000m峰がメインターゲットです。

それも、従来の物資や人を大量投入し、徐々に駒を進めていく包囲法というスタイルではなく、なるべく少ない装備と人数というよりシンプルな手段で臨むアルパインスタイルを採用しています。これは、メスナーがヨーロッパで登山をはじめ、ヨーロッパの山で育つなかで培ったアルピニズムの表れです。

1972年にマナスル登頂、1975年にガッシャブルムⅠ峰にペーター・ハーベラと共に、北西壁から登頂。史上初の8000m峰アルパインスタイルによる登頂となりました。1978年は、同じくハーベラ―とエベレスト無酸素登頂、その後が前述のナンガ・パルバットです。

翌79年は世界第二の高峰、K2に登頂します。1980年には、ふたたびエベレストに戻ります。チベット側から単独、無酸素、アルパインスタイルで登頂します。世界最高峰で成し遂げたこの登山が、アルパインスタイルで登るひとつの完成形となりました。

そしてローツェへ。14座をついに完登

出典:PIXTA(ローツェ)

ここまでたどり着いたころには、メスナーの心のなかに14座登頂があったのかもしれません。地球上にある14の8000mの山のことです。

二度目のエベレストの翌年は、シシャパンマに登頂。そのまた翌年である1982年には、カンチェンジュンガ、ガッシャブルムⅡ峰、ブロードピークと年間に3座もの8000m峰に登頂しています。

1984年はガッシャブルムⅠ峰に登頂、1985年にはアンナプルナとダウラギリに登頂。そして、1986年にマカルーとローツェに登頂し、見事8000m峰14座の登頂を人類で初めて成し遂げます。いまから34年前のことです。この間、幾度もの敗退もありますので、メスナーの8000m峰の登山回数は、14回をはるかに上回ります。

人類初の14サミッターが心に抱いていたこと

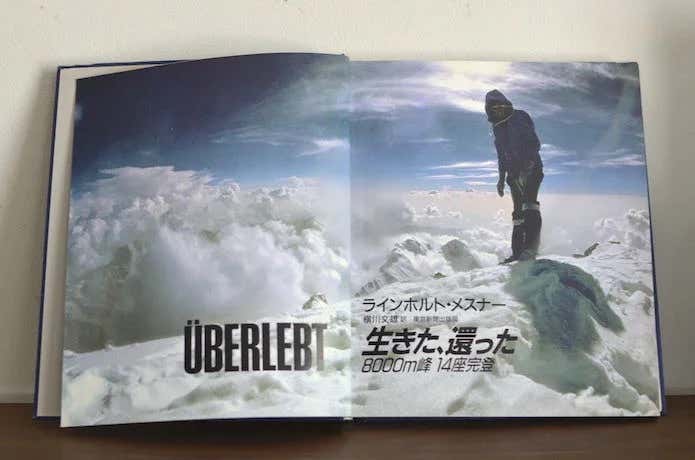

撮影:筆者(ラインホルト・メスナー『ÜBERLEBT 生きた、還った』)

このようにメスナーの記録だけを列挙すると、ピークコレクターのような印象になるかもしれません。けれどそれは、メスナー自身が明確に否定しています。

8000m、14座という数字はそれほど重要ではない。すべての8000m峰を登るなかで、自分の夢を実現していくことに、歓びがあったと話しています。

日本人初の14サミッターとなったプロ登山家の竹内洋岳さんも同じようなことを話しています。メートル法で数えれば14座、けれどフィートでみたら全く違う。たまたまの14座。けれどそれがどれも美しい山であり、興味深く貴重な登山史をもっており、登るに値する、登りたいと思わせる山々だった、と。

この感覚は、おそらくメスナーと共通するものなのではないかと、思います。

また何よりも、人類が生命を維持できない「デスゾーン」と呼ばれる地帯で幾度も幾度も登山を繰り返し、無事に戻ってきたのだから、それは偉業というにふさわしいでしょう。

8000m峰14座完登を著したメスナーの本のタイトルは、『ÜBERLEBT』です。ドイツ語で、生き延びるというような意味。この邦題が傑作です。『生きた、還った』。まさにメスナーはデスゾーンで生命を感じて、生き生きと生きた。そしてデスゾーンから還ってきたのだと思います。

チベットへの好奇心と雪男

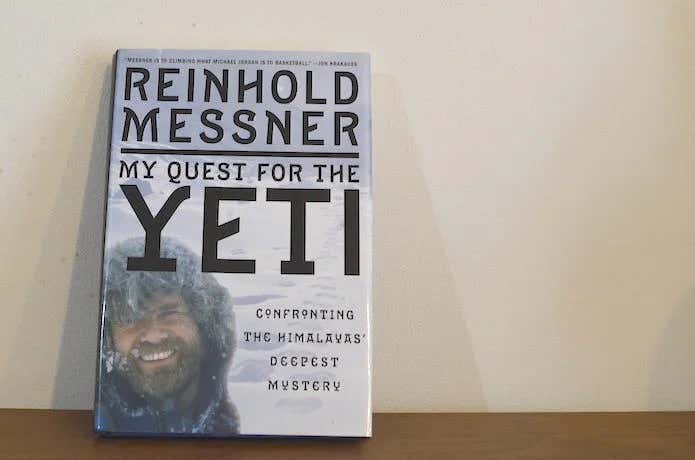

撮影:筆者(ラインホルト・メスナー『MY QUEST FOR THE YETI』)

8000m峰14座後のメスナーは、南極やグリーンランド、ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠の横断などを試みます。

その後、イエティ(雪男)を探す旅を繰り返すようになります。その様子や彼の思いは、『MY QUEST FOR THE YETI』にという自書にあります。日本語訳されたものとしては、『極限の挑戦者』という自書(スラニー京子・訳)のなかにも、記述があります。

1986年に、チベット東部で奇妙な生物に遭遇したことが、イエティを探す旅の始まりです。彼の著書を読むに、メスナーはイエティそのものに会いたいというよりも、イエティという存在の謎を解きたい、イエティにまつわる物語を解き明かしたい、あるいは動物学的に見てイエティとはなんであるのかを知りたい、というところに好奇心があるように思います。

チベットを旅していると、いたるところにメスナーの足跡があります。いまや、メスナーの足跡はアルプスやヒマラヤの山々にとどまりません。

アルピニズムというのが、探求心の表れであるとしたら、アルピニズムを貫いた登山を繰り返したメスナーは、山を下りたのちの人生でも、イエティを追い求めながら、アルピニズムを信望しているのかもしれません。

そしてかつてのように8000mの氷雪嶺を無酸素で登ることはなくなっても、いまでも、山に登り続けています。

柏 澄子 Sumiko Kashiwa

登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。

中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。

Linktree: @mt.sumiko

text: Sumiko Kashiwa

illustration: Sakuya Amano

edit: Rie Muraoka(YAMA HACK)

spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)