槇 有恒:日本にアルピニズムを伝えた登山家

第4回

いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を6人の登山家の足跡とともに考えていきます。

槇有恒の時代

これまで、ガストン・レビュファ(1921~1985)、ラインフォルト・メスナー(1944~)というヨーロッパの登山家を紹介してきました。今回はこれまでの連載から少々時代をさかのぼりながら、この先は日本人の登山家に目を向けていきます。日本人にも、こんなに昔から、アルピニズムに傾倒した登山家がいたのです。

槇有恒が生まれたのは1894年、明治27年のことです。父と旅行した幼少期から始まり、大学で本格的登山に取り組み、ヨーロッパアルプスへと渡る経緯。帰国後、ロッキー山脈やヒマラヤへと歩んだ人生を紹介します。

父との旅行で山にめざめる

出典:PIXTA(摩耶山の夜明け)

槇有恒が生まれた1894年、志賀重昂による『日本風景論』が出版されました。日清戦争が勃発した年でもあり、本書はしばしばナショナリズムと合わせて論じられますが、日本各地の自然の形成やその土地の人々の暮らしぶりを、科学的考察と文学的な表現で著し、ベストセラーになりました。

そういった時代背景と、彼の生まれ育った家庭環境により、槇は子どもの頃から、父と全国を旅行し、山に登っていました。またそのことを幼いながら文章にも残しており、槇の未知なる土地への探求心は、このころ芽生えたのではないでしょうか。

初めての登山は神戸にある摩耶山。年齢の記録は見当たらないが、幼少の頃とされています。摩耶山はその頂きから神戸の街と海岸線が見渡せる里山です。以後、12歳で富士山、15歳で羊蹄山や阿蘇山に登ります。

慶應義塾大学に山岳会を

出典:PIXTA(慶應義塾大学)

山に憧れ、自分自身の登山の世界を広げていきたかった槇は、慶應義塾大学に進学後、大学に山岳会を作りました。

よき師や仲間に恵まれ、積雪期登山、スキーを使った登山、岩登りなどオールラウンドに登山を覚え、活動します。

また、ヨーロッパアルプスで実践されていた登山技術についても、山岳会を担当する教授などを通じ、読み知るようになります。

ヨーロッパへ渡る

出典:PIXTA(上高地のウェストン碑)

1918(大正7年)に慶應義塾大学を卒業後、槇はアメリカのコロンビア大学に留学します。しかし、第一次世界大戦の開戦により、勉強する環境を失います。平穏であったイギリスへ渡ることを決意しましたが、高い山がないイギリスにいささかの物足りなさを覚えるようになりました。そして、憧れのヨーロッパアルプスへ渡る機会を得るのです。

それは、ロンドンでウォルター・ウエストンを訪ねたことがきっかけとなります。ウェストンは、日本アルプスや日本各地の風習を英語の書物によって世界に紹介した人です。

槇はウェストンにスイスアルプスの登山計画を話し、アイガーの麓にあるグリンデルワルトに居を移すことになります。

ヨーロッパアルプスを目の当たりにして

出典:PIXTA(グリンデルワルトの風景)

グリンデルワルトに移った槇は、すぐにアルプスの高峰に挑むわけではありませんでした。村民たちと交流を深め、山村の生活になじむことをこの地での第一歩とし、それから当時の最新の登山道具を知ること、アルプスのガイド社会、アルプスの山々の地形や氷河の研究にもいそしみました。もちろん、体力をつけ、本場の登山技術を身に着けることも重要視しました。

当時、アルプスの主だったルートはほとんど登り尽くされ、より困難なルートや厳しい季節からの登攀が試みられるようになっていました。アルピニズムがその歴史を深めていたころです。

ヘル・マキの名が知れ渡るとき

出典:wikimedia commons/cws.csw

そのような中にあって、アイガーのミッテルレギ稜は未踏のラインとして残されていました。日本では当時、東山稜という名前で知られたリッジです。

槇は、1921年、スイス人ガイドとともに、ミッテルレギ稜からアイガーに登頂します。日本人が初めて、アルプスの地でアルピニズムを追い求めて山頂を手に入れた、歴史的出来事と考えられます。

槇は、「ヘル・マキ」(ドイツ語でミスター・マキの意)と呼ばれるようになりました。また後年には、槇の寄付をもとに地元ガイド達が、ミッテルレギ稜に山小屋を建てました。

多くの登山者によって利用されてきたミッテルレギ小屋でしたが、2001年に新しく建て替えられました。当時の建物はアイガーグレッチャー駅とクライネシャイデック間のユングフラウ・アイガー・ウォークに移築されています。

アルピニズムを日本へ、厳冬の槍ヶ岳

出典:PIXTA(常念岳から望む槍ヶ岳)

帰国した槙は、アルプスの登山を日本に伝えることに大いに貢献します。それは装備であり、登山技術であり、そしてアルピニズムの精神でした。むろんアルプスに渡る前からそれらのことを書物で読んでいましたが、実際にアルプスのガイド達から教わり、ともに登ったことが、槙の血肉となったのです。

そして1922年、槇は冬の槍ヶ岳へ向かい、冬季初登頂を成し遂げます。ただただ歩を進めるだけで到達するのではなく、より困難な状況下で岩壁や雪壁を登攀することに、傾倒したのです。

しかしその翌冬、大切な仲間であった板倉勝宣を、雪の立山で喪います。板倉はスキー登山の先駆者であり、冬季の槍ヶ岳北鎌尾根初登攀を成し遂げた人でもありました。

槇は、板倉の死について、当時の計画や装備など含め詳細を書き残しました。それは自身の成功した登山について多く語らないできた槇の謙虚な姿勢を知る人たちにとっては、仲間の死を機におのれの登山を省みているようであり、印象的でありました。

アルバータのピッケル

出典:wikimedia commons/Irhunt

その後アルプスを再訪し、ヴェッターホルン、シュレックホルン、マッターホルンに登頂します。

1925年には仲間たちとともに、カナダにあるアルバータに初登頂します。大岩壁を有する山であり、日本人による本格的な海外登山の第一歩となりました。

登頂記念に山頂にピッケルを残しますが、これには後日談があります。23年後に第二登したアメリカ人らが、ピッケルの一部のパーツを持ち帰り、アメリカ山岳会を通じて日本に戻ってきます。そして初登頂75周年に、残りのパーツも回収され、無事ピッケルが日本に里帰りすることになりました。

マナスル山頂に、日本人を

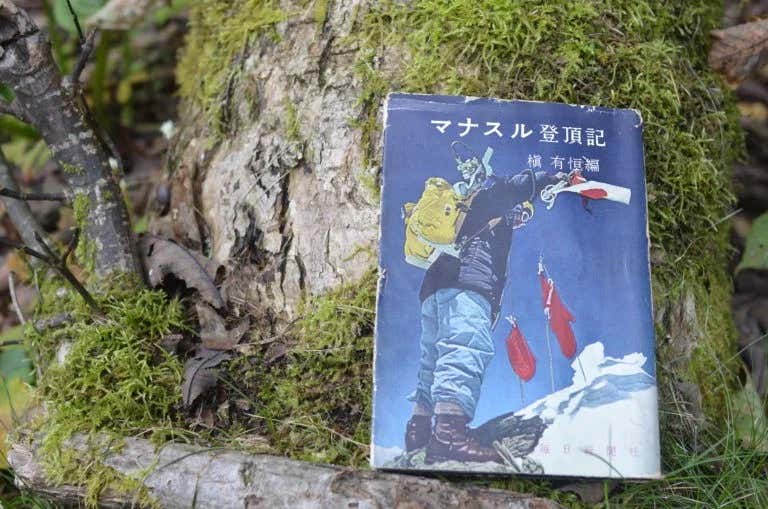

撮影:筆者(槇有恒『マナスル登頂記』)

1956年、マナスルに日本人が初登頂をしたニュースは、まさに日本列島を駆け巡りました。これは、日本隊による3度目の挑戦であり、日本人初の8000m峰登頂です。日本の社会全体がこの登山の成功を称え、登山ブームも起きました。

槇は、この時の隊長です。すでに62歳になり、隊のなかでは最年長でした。みずから山頂に立つことはありませんでしたが、この登山に向け、「極地法」(*)という登山のタクティクスを研究し、ヒマラヤを研究し、さらには山麓のサマ村の人々の協力を仰ぐためにも尽力します。

心のなかの山へ

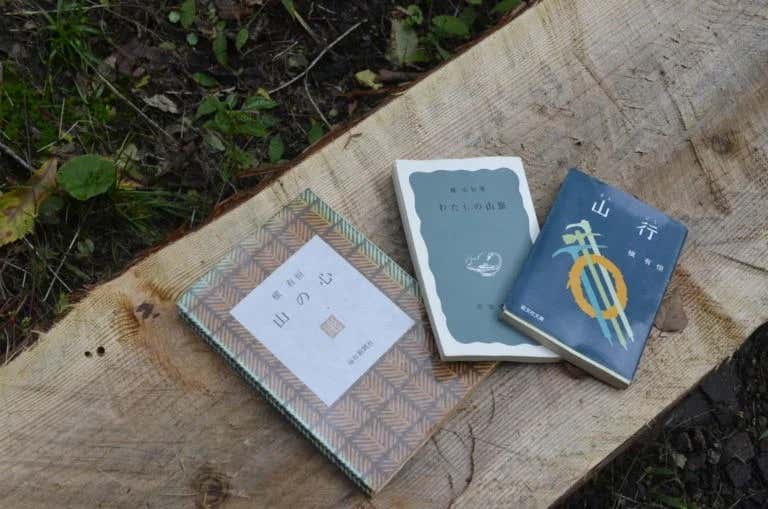

撮影:筆者(左より、槇有恒『山の心』『わたしの山旅』『山行』)

学生の頃、本格的登山に目覚め、ヨーロッパに渡りアルピニズムを経験し、その目覚めを日本に持ち帰った槇は、その後カナダやヒマラヤでも登山を展開しました。内容は多岐にわたり、晩年には穏やかな登山へと活動を変容させていきます。

また、マナスル登山隊の隊長や日本の最も古い山岳会のひとつ日本山岳会の会長を務めるなど、登山界に貢献した役割も大きかったです。日本の近代登山史の生き字引であり、生涯登山を通じて、自分自身の思いを体現し、そして人々に影響を与えた登山家でした。

晩年の槇は、『わたしの山旅』という自著の最後に、「故国の山に帰る」という味わい深い文章を残しています。

故国の山で育ったこと、世界各地で様々な経験を積み、また故国の山に帰ってきたという書き出しです。そして、1968年当時、日本経済が急激に成長する世の中の騒がしさやスピード感を憂い、静かに山に接していたい思いをつづっています。

このあとに紹介する槇の言葉は、剱岳早月尾根の登山口である馬場島で思ったことです。海外登山の業績が伝え語られる槇ですが、日本の山に彼の原点があり、日本の山を愛していたのだと思います。

柏 澄子 Sumiko Kashiwa

登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。

中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。

Linktree: @mt.sumiko

text: Sumiko Kashiwa

illustration: Sakuya Amano

edit: Rie Muraoka(YAMA HACK)

spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)