山野井泰史:山に「発狂」し続けている

第6回

いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を登山家の足跡とともに考えてきました。第6回と第7回は登山家にインタビューし、現在進行形の「アルピニズム」について問いかけます。

山野井泰史のはじまり

撮影:編集部(自宅の庭で。温暖な土地、伊豆に暮らす)

小学5年生のとき、フランスで制作されたテレビ番組が人生を決定づけた。そこに描かれていたのは、アルプスを登るクライマーの姿だ。小学校の卒業アルバムに、夢は「酸素ボンベを使わずにエベレストに登る」と書いた、早熟な子どもだった。

中学3年生、千葉県の鋸山で墜落して大ケガ。全身傷だらけで血を流しながら帰宅した山野井泰史に、父はついに「もうクライミングを止めろ」という。その瞬間から取っ組み合いになり、「クライミングを止めさせるなら俺を殺せ」と泣き叫んだ。

その直後、社会人山岳会・日本登攀クラブに入った。山を基本から教わることで、クライミングを継続するのを父が了承した。以来父は、陰ながら山野井を応援する。その後、国内やヨセミテ、アルプスでめきめきと頭角をあらわす。

次に述べるバフィン島やパタゴニアに始まり、冬季アマ・ダブラム西壁新ルート単独初登(1992年)、チョ・オユー南西壁新ルート単独初登(1994年)、レディースフィンガー南壁初登(1995年)、クスムカングル東壁新ルート単独初登(1998年)など、世界的登山史に残る登攀を繰り返した。

「隔絶された地」へと向かう

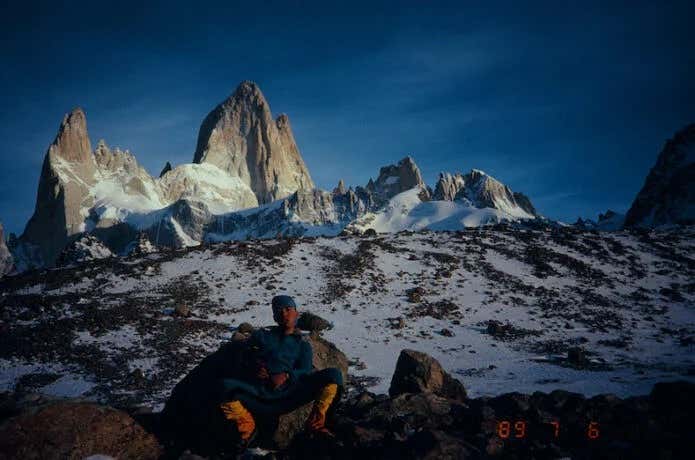

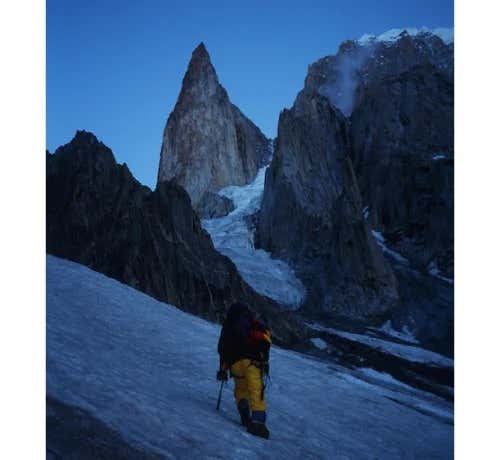

提供:山野井泰史(標高差1400mの絶壁、トール西壁に向かう)

――数えきれないほど山に登り、歴史的登攀を数々おさめてきました。いちばん心に残る登攀は?

どれが特別ということはなく、どれも同じようにそのときの自分にとってめいっぱいの計画を立て、一所懸命登ってきました。けれどなかでも、23歳(1988年)のときのバフィン島トール西壁(単独初登)や、2年通って登ったパタゴニアのフィッツ・ロイ冬季単独初登(1990年)は、印象的です。当時の自分の実力や経験を考えると、とても大きなステップでした。

それ以前はヨセミテやアルプスを登っていましたが、そこには同じような感覚や能力で登っている人は沢山いました。けれど、人里離れ救助体制もない隔絶された地へ行き、ヨセミテやアルプスと同じようなクライミングをしようという心意気の人は、僕の周りにはいませんでした。僕は、もっともっと大きなところへ、山の奥へと向かい、同じような感覚を味わいたいと思っていたんです。

単独登攀をする理由

提供:山野井泰史(ひと冬をひとりで過ごした、フィッツ・ロイの取り付きにある山小屋にて)

――それが、単独登攀を選んだきっかけでしょうか。

もの心がついたときから、ひとりで登っていました。

思い上がりかもしれないけれど、僕は誰よりも山を楽しんでいると思うんです。人の感情なんてわからないけれど、僕は岩肌に触れたとき、誰よりも楽しんでいるっていうのがわかる。僕と同じぐらい山が好きな人と登りたい。当時はそんなことを思っていました。

単独主義者ではない。仲間と登る歓びも知っています。けれどいまでも、山の計画を思いつくときは最初に、「ひとりでできるかな」と考えます。山に登り始めた子どもの頃に、単独登攀の醍醐味を知ってしまった。

最近は「分かち合う」という言葉があります。経験を分かち合うと、喜びが大きくなると。僕は違う。喜びが半減しちゃう。判断するというのは、とても面白く、登山のなかで大きな喜びです。それをひとりでやるのが面白い。山登りは、判断をし続けていくもの。それを僕は全部ひとりでやりたいんですよね。

提供:山野井泰史(フィッツ・ロイをバックに)

――山と向き合うとき、山と自分の間には、一切なにもないという感覚でしょうか?

とくにトールやフィッツ・ロイを登っていた時代は、悶々として孤独でした。フィッツ・ロイの山麓にある山小屋に、ひとりでひと冬過ごしました。登れない日はただただ焚き火。活字といえば『地球の歩き方』の必要部分だけ切りとった数ページ。雪が深くて外に出るのもままならない。食べて、寝るだけ。ずっと緊張しているから熟睡もできない。

語り合ったり、緊張を紛らわす相手もいないけれど、その孤独は濃密な時間なんです。だから達成したときの感動は大きい。

それはパートナーだけでなく、他者や、たとえば帰国後に「発信する」という行為などが加わると、僕にとってはこのひたすら没頭した濃密な時間が薄っぺらくなってしまう。

だから山と自分の間には、なるべく何もないことが、僕にはいいんです。

内から湧き上がる、山への情熱

――その「好き」はどこからくるのでしょう。

自分のなかから自然と湧き出てくるもの。ガソリンを入れるわけでもない。子どもの頃、山登りを知ってから、いま55歳になるまで40年近く、異常なほど山が好きで、山に発狂し続けています。

切り立ったところを登る行為や、手と足を動かして高みに上がっていき、だんだんと地上が離れていくのが楽しい。少しずつ前腕に乳酸がたまっていくけれど、周りを見ながら上へ。この感覚が、ただ好きなんです。

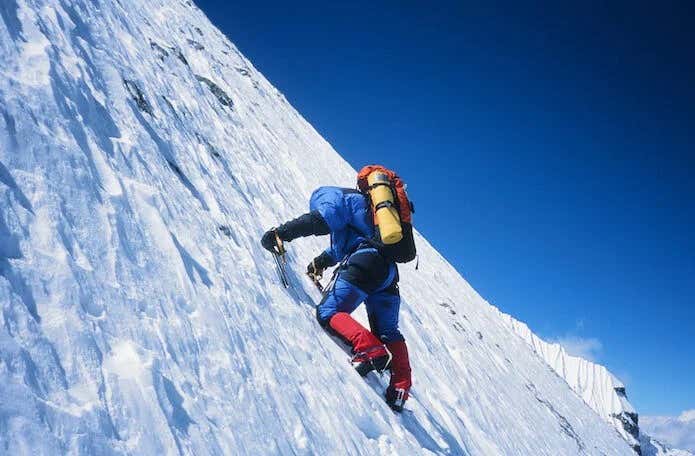

提供:山野井泰史(チョ・オユー南西壁からチベットの山々を望む)

けれど、どの登攀もけっして満足していません。終わってみると、もっとまっすぐなラインを登りたかったとか、まだまだやりたいことが見えてきます。

チョ・オユー南西壁の単独初登攀は、周囲の評価が高いけれど、南西壁の7500m地点で幕営したところに、ロープ半分、カラビナとハーケンを数枚置いてきてしまいました。あの1キロが不安だった。それが唯一「もっとやれた」という点です。

ギャチュン・カンで失ったもの

提供:山野井泰史(ギャチュン・カン北壁を登る)

――ギャチュン・カン北壁第2登を遂げますが、悪天のなかの下山。まさに、生き抜きました。凍傷で手足の指を失いますが、山野井さんが、この登山で本当に失ったものはあったのでしょうか。

当時は、マカルー西壁やジャヌー北壁といったヒマラヤのビッグウォールを単独登攀することを、夢見ていました。どうやらその夢をあきらめないとならないと分かったときは、悲しかった。けれど、ギャチュン・カンになんの後悔もありません。

失ったものは、岩に登る感覚なのかもしれない。凍傷で両手の指を5本切断したことによって、それまで親指を除く4本の指で岩をつかみ登っていた行為が、残された2本、3本の指を岩にひっかけて登るようになった。それは、まったく違う行為なんです。4本でつかむから気持ちがいい。岩をつかんだ指から腕へと伝達していく感覚が、2本でひっかけると、失われる。

登攀グレードでもなんでもなく、この感覚を失ったのが残念でした。こうなってみて初めてわかったけれど、もう仕方がないことです。

提供:張少宏(ポタラ峰のビバークサイトにて)

――リハビリを重ねて2004年にポタラ峰へ向かいます。登れず敗退したとき、一緒に荷下げをしましたね。登れない自分へ怒りをぶつけ、言葉を荒げ怒鳴り叫びながら山を下っていました。あんなに感情をあらわにするのを初めてみたし、こと山のなかでは山野井さんはいつも冷静なので、印象に残っています。

あのときばかりは特別だったなあ。以前だったら登れただろうポタラが登れず、この先、もう登山で夢を見ることができないかもしれない、絶望しそうになりました。

けれど翌年登れて、次への一歩が踏み出せた。

手足の指を数本失ったことや、年齢による身体能力の低下はありますが、僕は今でも毎回毎回、山を下りるたびに「あぁ、楽しかった」と思うんです。

それは、計画を立てるのが上手だからだと思う。自分ができるかどうかわからないギリギリのラインをねらって計画をする。ギリギリのラインを越えたら死んでしまうし、ラインから離れすぎたら歓びは得られない。いまの僕の登山は、けっして歴史に残るものではないけれど、そんなことは関係ない。自分のきわどいところをねらった計画を立てられるから、自分自身が満たされているのだと思います。

判断力は一流。山野井の自己評価とは

提供:山野井泰史(K2山頂にて)

――自分からみた「登山家・山野井泰史」は?

クライマーとしての運動能力は二流。体力も鍛えたけれど一流の下。内臓機能も一流の下。

けれど、判断力は一流だったかもしれない。計画から始まり、現場で危険を察知しいかに回避するか。「こうやれば死なない、生き残れる」「こうやったら登りきることができる」というのを知っていて、行動に移すことができる。登山の場合、判断が命に直結します。そこに僕の才能があった。だからひとりで山に登り続けてこられたのだと思います。

アルピニズムとは孤高でロマンチックであっていい

提供:山野井泰史(レディース・フィンガー南壁へ向かう)

――山野井さんの考えるアルピニズムとは?

尖がった山があって、それを見上げる人がぽつんとひとり。そんな絵が浮かんできます。ああ、あの山に登ってみたい。ああ、あの高みに行ってみたい。そこには、完全に山と自分だけが存在し、ほかにはなにもない。社会性も人間臭さもない。

アルピニズムが何であるか考えたことはなかったけれど、そんなロマンチックな感じがします。

――現代のアルピニズムは?

この何年ものあいだ、独創的で画期的な登山は行われていないのではないかと思います。

アルプスでアルピニズムが生まれ、どんどん急峻なところへ行き、やがてヒマラヤへ。ラインホルト・メスナーやヴォイテク・クルティカらがアルパインスタイルで数々の登攀をしました。そのころから、飛躍的な進化や時代を変えるような登攀は行われていない、という印象を持っています。

けれど、2、30年で変わるものではなく、もっと長い目でみたらこの先なにかが変わっていくのかもしれません。

僕自身、社会の方向性から、ほとんど影響を受けずに登ってきたけれど、アルピニズムは、元来そういうものであってよい。わかりづらくてもいいんだ。もっと孤高でロマンチックであっていい、そんな風に思います。

提供:山野井泰史(左よりクルティカ、山野井泰史、山野井妙子)

インタビューの日、山野井は八ヶ岳のある岩壁の話を始めた。おそらく未登だろう。そういうのを見つけるのが上手い。そしてそこを登る自分を描ける。40年もの間、毎日がこれだった。尖がった魅力ある山を見つけ、そこを登る自分を描く。計画立案し、おもむき登る。その繰り返し。

「山に発狂し続けている」というものすごい情熱と、一流の判断力と、登るのがただただ好きという本能、山に対峙する研ぎ澄まされた感性が、たぐいまれない。日本人が極地法でヒマラヤを登っていた時代から、アルパインスタイルを貫き、より厳しく孤高なる世界へと向かった山野井は、日本でアルピニズムを完成させた人物なのだと思う。

・・・・

<本文注釈>

*トール

1988年、バフィン島にあるトール西壁に単独初登。山野井にとって初めてのへき地ビッグウォールクライミングとなる

*フィッツ・ロイ

2年目の1990年、アルゼンチンのフィッツ・ロイ(3405m)冬季単独初登。

*チョ・オーユー

1994年、中国チベット自治区のチョ・オユー(8201m)南西壁新ルートより単独初登。

*ギャチュン・カン

2002年、ギャチュン・カン(中国チベット自治区、7952m)北壁第2登に成功。下山時に妻の妙子とともに荒天と雪崩にあう。重度の凍傷により手足の指10本を切断する。

*ポタラ

2003年、中国四川省をトレッキング中に、かつて写真集でみた岩峰・ポタラ(5428m)に出会う。2004年、北壁単独敗退。2005年、未踏の北壁を単独初登。

柏 澄子 Sumiko Kashiwa

登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。

中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。

Linktree: @mt.sumiko

text: Sumiko Kashiwa

illustration: Sakuya Amano

edit: Rie Muraoka(YAMA HACK)

spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)