消耗しないために、汗処理や補給に気を配ろう

通常の登山に比べて、運動量の多いファストハイク。体力を無駄に消耗しないために、ウェアでの汗処理やこまめな補給を行いましょう。

汗処理能力の高いウェアを重ねで、汗冷えを防ぐ

ファストハイクは発汗量も高いので、少し動きを止めたときでも冷えを感じることも。汗処理能力の高いウェアで行動することで、運動量が少ない時間の汗冷えを防ぎます。

スピーディーに動き続けるファストハイクでは、体を保温するというより、汗で体を冷やさないレイヤリングが大切です。

汗をすばやく吸い上げ、肌をドライに

肌に直接触れるアンダーウェアには、ドライナミックメッシュNSクルーを着用。メッシュ状の生地が汗を素早く吸収して移動させ、上に着たベースレイヤーが拡散してくれます。おかげで肌への張り付きが抑えられてドライ感のある着心地に。汗が肌に残らないので汗冷えも軽減してくれます。

高い通気性と速乾性で、汗をたくさんかいても大丈夫!

ドライナミックメッシュは、吸収した汗を上に着たウェアに移動させるので、速乾性のあるベースレイヤーを重ねて着ることで本領を発揮します。

そこで着用したのが「インテンス Tシャツ ショートスリーブ」。発汗量が多いアクティビティ向けに作られているので、速乾性は抜群。汗のかきやすい脇下と背中にはスリットの入った生地を使用していて、通気性もしっかり確保されています。

行動中でもこまめなエネルギー補給を

ファストハイクは動き続けるため、エネルギー消費量も一般的な登山に比べて高くなります。特にエネルギー消費が激しい登りのシーンでは、動きながらでもこまめにエネルギー摂取をして、ハンガーノック(シャリバテ)を引き起こさないように気をつけましょう。動きながらの摂取には、消化吸収が早く行えるエナジージェルがおすすめです。

遠藤

運動強度や心拍数によって摂取量の目安を考えておきましょう。一般的に「220-年齢」が最大心拍といわれていますが、その数値の80%でずっと進んでいるとおそらくキツイと感じるはず。

それが続くとハンガーノックになってしまうので要注意。70%のペースで進めば自分にとってほどよいペースであるなど、ひとつの判断基準を持っておくことも大切。普段の登山でも心拍数を記録しておくといいですよ。

清水

僕の場合は31歳だから、(220-31)×0.7=132という計算になります。心拍数が132を越えないペースを目安にするってことですね!

給水ポイントを押さえて、定期的に水分を摂ろう

行動中に持ち歩く水分量は行動の要。行動時間に対してどれだけの水分量が必要で、行動中に給水できる場所をあらかじめ把握しておくことが大切です。ポイントに着いたら給水して、行動中に飲み水を切らさない量を保持しましょう。

水場は登山道から見えにくい箇所に設置されている場合もあるので、見落とさないようにご注意を。

遠藤

水は定期的に飲みましょう。水分が不足すると脚がつりやすくなります。例えば100m登ったら水分を摂るなど、意識的な摂取が脚つり防止につながります。もし脚がつってしまった場合は、しっかりと水分を摂って身体を休ませましょう

スポーツドリンクなどの電解質を含む飲み物であれば、汗で流れ出てしまったナトリウムやカリウム、マグネシウムも摂れるので、脱水の予防にもなります。

上半身は起こして、力を抜いてスピーディーに下る

登り基調の樹林帯を抜けると稜線に出ました。遮るものはなくなり、平坦な道や下り坂など、少し山の様子が変わります。そこでテンポ良く進む方法を聞いてみました。

小走りするときは、身体の位置と目線に注意

ファストハイクでは、平坦な道などは早歩きで、下り坂はスピードに身を任せて小走りで駆け下りることもあります。とはいえ、走り慣れていないと難しさが伴うのも事実。まずは下り坂で走るときのポイントを聞いてみました。

遠藤

下りのときものけ反らないように注意して上半身は斜面と垂直であることを意識しましょう。カカトからの着地は捻挫しやすいので、つま先、もしくは足裏全体から着地するように心がけるといいですよ。そうすると後ろにのけ反って尻餅をついて転びにくくなります。

清水

根っこや岩などの障害物が出てきたら、どのように対処したらいいですか?

遠藤

普段の登山のときよりもしっかりと登山道を見つけて、慎重に足を置くことが大切です。だけど走っているときは足元はなるべく見ないようにし、点でなく面で遠くを捉えることを意識して走るといいと思います。行く先の道をふわっと見て、岩や根っこがどこにあるのか大体の情報を頭に入れておくといいですよ

清水

結構難しそう……慣れるにはどうしたらいいのでしょうか?

遠藤

無理をせず、徐々にスピードを上げていくといいと思います。だんだんと反射で障害物を避けられるようになってくるはずです。

段差のすぐ下に脚を落とすとスムーズ

続いて、どうやったらスピードを落とさずに下りられるのか、階段の下り方について質問してみました。

遠藤

まずは脚を遠くに置きすぎないことです。膝の力を抜いて段差のすぐ下に脚を落とすイメージですね。そうすることで軸足に体重が乗っている時間が短くなり、テンポよく下れます。

段差から遠い着地は、体重の負荷が大きくなる

上の写真は遠くに足を着地させてしまっている状態です。これだと軸足に力がかかっている時間が長くなるため疲れてしまい、余計にエネルギーを使ってしまうことにつながります。

腕を上げてバランスを取ることも

遠藤

下りるときに腕の力を抜き、腕を上げてバランスをとるのも有効です。腕を上げると重心が上がって脚が自由になり、よりスムーズに脚を出しやすくなります

遠藤

また、ザレ場などでは小股でスピードを落とさないように真下に重心を置くことを意識するといいでしょう。怖いときほど前傾姿勢でできるだけ前重心に、脚を引っ掛けないように前へ前へと脚を出していきましょう

稜線上では寒さ対策を!

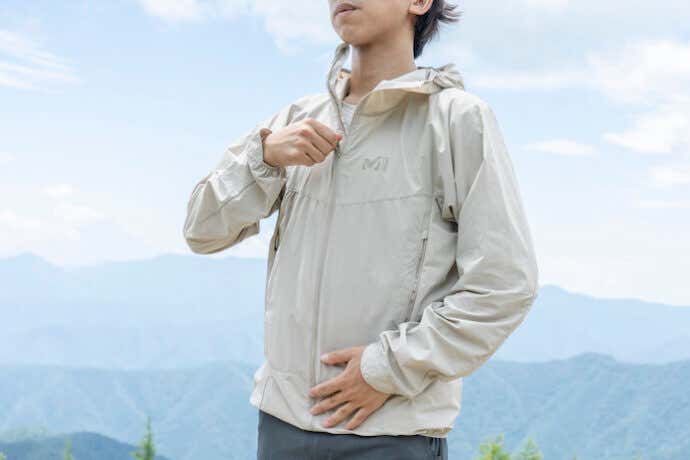

稜線上は遮るものがなくなるため、風をダイレクトに身体で受けることになります。汗で濡れた身体は冷えやすく、防風・寒さ対策が大切。稜線上では防風性が高く、通気性も兼ね備えたウィンドシェルを着用しながら行動するとよいでしょう。

風と雨を凌げる、蒸れないジャケットを用意

ブリーズバリヤーワイルダーライトジャケットは、180gの軽量なウィンドシェルジャケット。表面の撥水加工ではなく、繊維自体に撥水性を定着させる加工が施されているので、空気が通る穴は塞がずに水滴を通しません。おかげで通気性と高い撥水効果を両立しています。風だけでなく、ちょっとした雨も凌げる1着です。

山頂では景色と達成感を堪能しよう!

普通の登山のコースタイムより早く山頂に到達できました。せっかくここまで登ってきたので、スピーディーに歩けた自分を激励し、山頂では急がずにゆっくり景色を堪能するのもいいでしょう。

ゆっくり休憩したいなら、保温着の着用がおすすめ

山頂でゆっくりすごす時間も取りたい場合は、少し荷物が嵩張りはするけれど、保温性のあるウェアを装備に加えるのもアリ。行き先の気候も考慮して、必要に応じて持っていきましょう。

携帯する保温着にちょうどいい

着用したのは、ミレーの「ミドラーメッシュフーディ」。適度な保温性と通気性を兼ね備え、ファストハイク時の保温着として持って行くのにちょうどいいウェアです。薄手のフリース生地なので、適度な保温性を保ち、かいた汗を素早く拡散し、つねにドライな状態を保てます。

軽さ重視なら、保温着はレインジャケットと兼用も

より荷物を少なくしたいなら、レインジャケットを保温着として兼用する方法がおすすめ。ストレッチ性が高く、行動中も蒸れることない透湿性の高いウェアがおすすめです。

ミレーのティフォン50000ストレッチジャケット&パンツであれば、しなやかに動けるストレッチ性も備えているので、ファストハイクの保温着としても有効です。

帰り道のルートもしっかり確認しよう

疲労で集中力が落ちてしまうせいか、下山時の方がルートのミスが増える傾向にあります。下山時も改めて、地図情報を読み込みルートを確認しておきましょう。ファストハイクの場合はなおさら足早に駆け降りてしまいがちなので、事前のルートチェックが大切です。

事前に登山地図アプリでルート地図をスマートフォンにダウンロードしておけば、電波がなくても使用できます。紙地図と併用することで、効率的にルートチェックが可能なので両方準備しましょう。

長い距離でも歩き疲れない

荷物を軽くし、体力を補い、歩き方を工夫することで、本来ならば1泊2日でちょうどいいルートを日帰りで歩き切りました。

ただ速く歩くだけではなく、体力の消耗を最小限に抑えることが、ファストハイクをより楽しむためのポイントです。

もっと速く、長い距離を歩いてみたいなら、ぜひ記事を参考にファストハイクにトライしてみてください!

清水

日帰りでも十分高い山に登れて、充実の1日になりました。ファストハイク、今後も挑戦していきたいです!

歩いたルートはこちら!

今回歩いた雲取山山頂までのピストンルートを紹介します。ファストハイクに挑戦する際に参考にしてみてくださいね!

最高点の標高: 2014 m

最低点の標高: 738 m

累積標高(上り): 2034 m

累積標高(下り): -2029 m

コース概要

村営登山者駐車場~七ツ石山~奥多摩小屋跡~小雲取山~雲取山~小雲取山~奥多摩小屋跡~村営登山者駐車

今回着用したアイテム

ドライインナー

ベースレイヤー

ミドルレイヤー

レインウェア

ザック

Sponsored by ミレー・マウンテン・グループ・ジャパン株式会社