山の観察力とは、変化に気づくこと

例えば、雪山では登山道が雪で隠されているため、他の登山者のトレースをたどっていくこともあります。そのトレースが「間違っているかも?」と気づく力や、これから歩こうとしている部分が、実は雪がひさしのようにせり出した「雪庇(せっぴ)」になっていて踏み抜くと落ちてしまうのでは、と気づく力のことです。

この先ステップアップしていくなら、これらのリスクに気づくことは必須ですね

少しのミスが命取りになる雪山では、雪質や地形、天候など山の変化に敏感に気づく注意深さが、より重要になってくるのです。こういった「観察力」は経験によって身につくものでもありますが、意識することでレベルアップの速さが違ってきます。

足場の観察が特に重要

斜度の少ないルートなどほとんどの雪面は、アイゼンを着ければ何も考えなくても歩けます。

しかし、雪と岩ミックス、雪と氷ミックス、カチカチに凍ったアイスバーンなどの場合、足場をよく観察し、アイゼンをしっかり効かせて歩く必要があります。

今回目指す西穂高岳で多いのは、雪と岩ミックスの場面。岩のちょっとしたくぼみや出っ張りなどの足場をよく探し、そこにアイゼンの前爪をかけて登る必要があります。

右の写真のように前爪を立てすぎると、体重をかけたときに爪が外れやすくなります。左の写真のように、足の裏を地面と平行にするように意識しましょう。

岩場に限らず、山肌が雪で覆われている雪山では、足場の観察は重要。特に積雪が少ないときには、雪の下に硬い岩や木の根が埋まっていることもあるので、足首や膝を柔らかくして不意の変化に対応できるように心の準備もしながら歩きましょう。

濡れに注意! 体と環境の変化をよく観察しよう

雪山というと寒さ対策ばかりに意識がいきがちですが、樹林帯の登りでは暑くてベースレイヤー1枚になることもあるほど。そのため、汗をかいてウェアを濡らさないレイヤリングが大切です。

重要なのは「水」の処理

水の熱伝導率は、空気の約25倍にもなると言われています。そのため、汗をかいたり雪がついたりしてウェアが濡れてしまうと、気温の低い雪山では即冷えにつながることも。また、風速1m/秒増すごとに体感温度は約−1℃下がると言われており、特に稜線に出て強風にさらされると命取りになることも。

地形や天候の変化を注意深く観察するとともに、自分自身の体の状態を把握して、状況に合わせてレイヤリングすることが大事です。

「いつ着たらいいですか?」と聞かれることもあるのですが、暑かったら脱いで、寒かったら着るのが基本です。自分の状態を気にするようにしましょう。

「空気」を味方につける

空気は最良の断熱材です。その空気を味方につけるという観点で、レイヤリングをとらえ直してみましょう。

ベースレイヤーは、汗を吸い取り放出することで肌から遠ざけ冷えを防いでくれます。ミドルレイヤーは、ウェア内部の温まった空気を閉じ込め、体を暖かく。アウターは、雨風が体に直接当たるのを防いでくれます。

こういった空気の層(レイヤー)作るイメージを持つことで、例えば、防寒をしっかりしたければよりフィルパワーが高く厚みのあるダウンジャケットを選び、風が強ければ防風性のあるアウターレイヤーを羽織るといった判断ができるようになります。

とても重要な「手足」。凍傷はほぼ不注意のミス

レイヤリングというと、ウェアばかりに意識がいきがちですが、状況に合わせたグローブのレイヤリングも重要です。

グローブは、ウェア同様に異なる役割を持つ手袋を組み合わせてレイヤリングをする方法と、保温と防水機能が一つになったオールインワンのタイプを選ぶ方法があります。それぞれに一長一短があり、状況に合わせて使い分けることが大切です。

また、グローブは濡らしたりなくしたりしてしまうことがあるので、メイングローブと同等の予備グローブは必須。靴下の予備も必ず持ちましょう。

オーバーグローブを雪の上に置いて、インナーグローブだけでアイゼンを着けていた吾妻さん。

ただ以前に「私は不器用なのでインナーグローブでアイゼンを着脱してもいいですか?」と言うお客さんがいて、僕も「わかりました」と言ったんですが、けっきょく雪で濡れたインナーグローブをして稜線で強風に吹かれたことで、しもやけのようになってしまったんです。やりづらくてもオーバーグローブを着けての作業に慣れたほうがいいと思いますよ

吾妻さんは今回のために雪山用グローブを新調したそうですが、西穂高岳に行くまでに調整が必要になりそうです。

グローブを外すことのもう1つのデメリットは、外したグローブが風で飛ばされてしまうリスクがあること。雪山でグローブをなくすことは、凍傷に直結します。

同行者の装備も観察しよう!

視野が狭くなる雪山では特に、自分の服装や装備は見えづらいもの。ちょっとしたことでウェアを濡らしまったり、物を落としてしまったりすると、後々それが大きなリスクになることもあります。

「雪がついているよ」

「ジッパーが空いているよ」

「荷物が落ちそうだよ」

など、同行者同士でお互いの装備を「観察」し、声を掛け合うことも大切です。

雪崩のリスクがあるなら「雪崩対策装備」は必携

雪崩対策装備と言われているのが、ビーコン、プローブ、ショベル。高価だし重いしかさばるし、なかなか手を出せないという人もいるのではないでしょうか?でも、安全に雪山を楽しむためには、やっぱり必要です。

ビーコンは雪崩のときの生死を分ける

「ビーコン」とは、自分が雪崩で埋没してしまったときや、雪崩で埋没してしまった人を探すときに使う機器のこと。

雪崩で埋没してしまった場合、10分以内に助け出してもらえるかが生と死の分岐点と言われています。その捜索のスピードを格段に上げてくれるのがビーコンです。

バックカントリーのスキーヤーやスノーボーダーに比べて、登山者はビーコンを持っていない人も多いですが、雪崩のリスクがある山では必携です。雪崩に遭ったときに外れてしまわないよう、ジャケットの内側、行動中に脱ぐことがないウェアの上から装着します

また、道具は使えなくては意味がありません。雪崩講習などに参加して、しっかりと使い方も身につけるようにすることが長く雪山を楽しむことにつながります。

プローブ、ショベル、ツェルト、救急セットは必要?

ビーコンで埋没者を発見できても、掘り起こせなければ意味がありません。雪崩のリスクがあってビーコンを装着する山では、プローブとショベルも必携です。

荷物の重さとの兼ね合いで、ツェルトや救急セットはグループで共有してもOK。

宿題は、「PDCA」の整理とアイゼン着脱練習

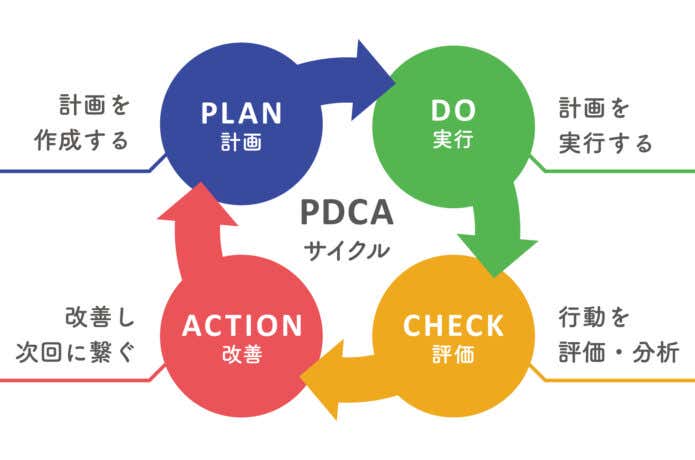

「観察力」を養うという意味で、例えば「PDCA」を書き出してみるのはどうでしょうか?

「PDCA」とは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)のサイクルを繰り返し行うことで、継続的な改善を目指す方法のこと。自然に頭の中で行っていることもありますが、書き出すことで客観的に把握しやすくなり、その後の成長に差が出てきます。

今回の山行で「PDCA」を実施するため、メンバーには山行前に「Plan(計画)」として、「1月中旬の西穂高岳に行くにあたってどんなリスクがあると思うか → そのリスクへの準備」を書き出してもらうことにしました。

▼「雪と岩ミックスのルートで滑落してしまうかも → アイゼン・ピッケルワークを復習する」

▼「強風の稜線を歩き続けることで凍傷になってしまうかも → 手袋を外さないようにする」

▼「メンバーに気を遣わせたくなくて頑張りすぎてしまうかも → 不安は口に出すようにする」 など

そして、次回の実践編では、計画を実行してみて、どうだったかの評価までをしてもらいます。

グローブを着けてアイゼンの着脱ができるように練習しよう!

今回、吾妻さんが手間取ったオーバーグローブを着けてのアイゼン着脱も、宿題です。ある程度の作業ができるグローブ選びを見直すとともに、グローブを着けたまま両足のアイゼン着用が3分以内でできるように練習します。雪山では、時間のロスもリスクの一つです。

次回はいよいよ西穂高岳へ!

最高点の標高: 2853 m

最低点の標高: 2130 m

累積標高(上り): 785 m

累積標高(下り): -785 m

西穂高岳登頂は、雪山中~上級の登竜門と言われる赤岳登頂の次のステップとして、中級〜上級への入り口とも言えるルート。ロープウェイや西穂山荘があるためアクセスはしやすいですが、そこは雪の北アルプス!岩と雪が混ざった緊張感のある斜面が続き、雪庇の出た稜線を歩く時間も長いため、決して簡単ではありません。

スケジュールは下記の通りです。

雪山は夏に比べてひとつひとつのステップに時間がかかるので、それぞれじっくり経験を積んでいってほしいですね

次回はいよいよ、厳冬期の西穂高岳登頂へ!「実践編」として、今回学んだことを活かして、実際の山行で観察力を発揮してもらい、そこでの学びをレポートします。

Sponsored by THE NORTH FACE