アイキャッチ画像出典:PIXTA

雨の日でも「絵になる」風景って……?

当然のことながら雨の日には、山頂からの大パノラマといった絶景を見ることはできません。けれども視点を少し変えることで、この時期ならではの「絵になる」風景が見えてきます。

例えば新緑の森や湿原とそこに生きる植物は、まさに雨の恵みによって生育しています。そこに漂う霧や、木々・苔・花に付着した水滴などは、梅雨ならではの自然を描写するのに最適な被写体です。

またこうした天候下では太陽光と風景のコントラスト(明暗差)が小さくなり、やわらかくしっとりとした風景を楽しむことができ、渓谷や史跡も情趣たっぷりになるのです。

さあ、雨の日だからこそ映える風景を求めて出かけましょう。

気になるコースをクリックすると、その詳細へジャンプします

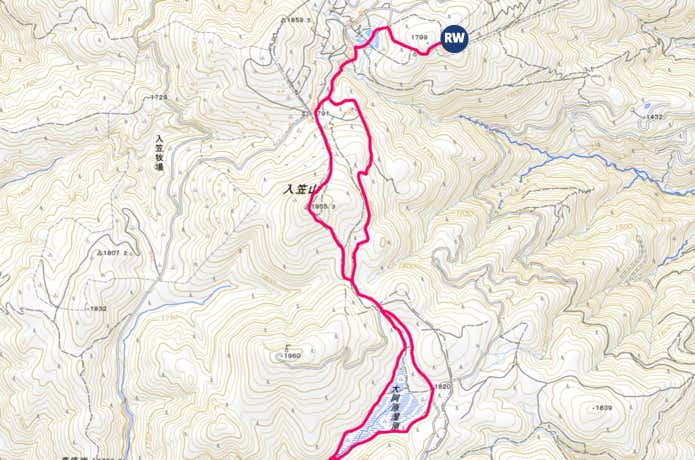

1.入笠山(長野県)|梅雨ならではの花々を楽しむ山上の湿原

南アルプス連峰の北端に位置する入笠山(1955m)は、富士見パノラマリゾートのゴンドラで標高1780mまでアクセスできることから、四季を通じて手軽なトレッキングを楽しむ人で賑わいます。晴れた日の山頂からは日本百名山のうち22座を望むことができますが、雨の日でも魅力は満載です。

中腹にある入笠湿原では、6月には約100万本もの日本スズランの大群落が可憐な花を咲かせ、レンゲツツジの赤い花も彩りを添えます。ゴンドラを下りてすぐの入笠すずらん山野草公園にもドイツスズランや絶滅危惧種のアツモリソウが咲き、花好きにとってはまさに楽園なのです。

おすすめコースはせっかくなので山頂を経由するルートを設定しましたが、雨で展望が期待できない場合は登らなくてもOK。東斜面の巻道を通って、南にある大阿原(おおあはら)湿原まで足を延ばしてみましょう。

入笠湿原よりも大規模で広大な草原が広がっている他、苔むした針葉樹林や天竜川の支流・テイ沢のせせらぎなど、また違った趣を楽しむことができます。

入笠山に訪れたらぜひ賞味したいのがヒュッテ入笠(2023年4月にマナスル山荘本館から改名)のランチ。ボリュームたっぷりの鶏のから揚げ定食やポークソテー定食、カレー、ラーメンやうどんなどの麺類まで充実のラインナップが魅力です。

マナスル山荘本館当時に人気だったビーフシチューはありませんが、新メニューとして牛の赤ワイン煮が登場しました。ただし営業時間が短くランチ営業日も限られているので、事前に確認してから訪問するようにしましょう。

おすすめコース

コース概要

富士見パノラマリゾート ゴンドラ山頂駅(20分)→山彦荘(15分)→御所平峠登山口(20分)→入笠山登山道分岐(20分)→入笠山(5分)→首切登山道分岐(15分)→仏平峠(40分)→大阿原湿原(15分)→仏平峠(35分)→山彦荘(20分)→富士見パノラマリゾート ゴンドラ山頂駅

2.白駒池(長野県)|幽玄な雰囲気の苔むした原生林と澄んだ水面

北八ヶ岳の標高2115m地点にある白駒池は、標高2100m以上の湖としては日本最大の天然湖。周囲はトウヒ・シラビソ・コメツガなど高山帯ならではの針葉樹の原生林に囲まれています。そしてその林床は519種類もの苔に覆い尽くされており、日本蘚苔類学会より「日本の貴重なコケの森」に選定されました。

この苔むした原生森は木々の間から射し込む太陽の光によってコントラストが強い日よりも、曇りや雨の日のやわらかい光に包まれた方が、しっとりとした情趣を醸し出して幽玄な雰囲気に。まさに雨の日におすすめのスポットです。

池畔にある山小屋・白駒荘はランチやカフェメニューも充実。宿泊すれば幻想的な朝もや、晴れれば朝焼けや星空を映し出す白駒池の水鏡など、この場所ならではの絶景を楽しむことができるでしょう。

また白駒荘から40分ほど登った標高2261mの高見石は、その名の通り巨岩が積み重なった岩峰。頂上に立てば、原生林に囲まれた白駒池の水面を眼下に見下ろすことができます。

高見石に隣接する高見石小屋は、星とランプの宿として原生林に囲まれた静かな夜を過ごすことができる人気の山小屋。日帰りの軽食メニューとして人気の揚げパンは、きなこ・ココア・抹茶・チーズ・黒ゴマとそれぞれ異なる味わいを楽しむことができます。

高見石小屋から丸山(2329m)を越えて麦草峠へ戻る登山道沿いにも北八ヶ岳ならではの神秘的な苔むした針葉樹林の景観が広がり、梅雨どきならではのしっとりと潤った原生林の情景を満喫しながら歩く事ができるでしょう。

おすすめコース

コース概要

麦草峠(20分)→白駒池入口駐車場(15分)→白駒荘(40分)→高見石小屋(20分)→丸山(40分)→麦草峠

3.大柳川渓谷(山梨県)|吊り橋や桟道から鑑賞できる絶景の滝めぐり

清らかな水が流れる滝・渓流も梅雨どきに魅力を増すスポットですが、歩くコースが川に近いと増水や転落による水難のおそれも。そんな中でおすすめしたいのが大柳川(おおやながわ)渓谷、吊り橋・桟道・階段によって遊歩道の多くが構成されています(一部は土道)。

もちろんこうした道でも雨では滑りやすくなり、階段が急な場所もあるのでスリップには要注意。けれども竜神橋・竜門橋・竜仙橋など5つの吊り橋から見下ろす渓流の瀬や淵は、時に神秘的な色合いをたたえ、時に豪快な水しぶきをあげて、水の恵みを実感させてくれます。

あまりの急傾斜に見上げても最上部までは望むことができない五段の滝をはじめ、天渕の滝・観音滝・幻の滝・涼みの滝など数々の滝も大柳川渓谷の魅力。それぞれに趣の異なった流れを楽しみながら歩くことができます。

コース上には夫婦岩などの巨岩も点在しており、苔むした岩肌も雨の日にはしっとりとした情感を演出してくれることでしょう。

観音滝の先にある大柳川渓谷遊歩道からスタート地点の駐車場までは、富士川町(旧鰍沢町)の十石(じっこく)地区を通る舗装路です。途中には展望露天風呂・眺めの湯が自慢の「温泉民宿 山の湯(宿泊営業のみ)」や、郷土料理である”みみ”やそば打ちが体験できたり特産品の販売を行う「つくたべかん」があります。

その他、趣深い神社・寺院や火の見櫓などのレトロな町並が広がる十石地区。素朴な山里といった風景の中を歩けば、束の間の非日常感を味わうことができます。

おすすめコース

コース概要

大柳川渓谷駐車場(5分)→大柳川渓流公園(15分)→滝巡りコース分岐(35分)→滝見台分岐(5分)→五段の滝(5分)→滝見台分岐(5分)→滝見台(5分)→滝見台分岐(20分)→滝巡りコース分岐(25分)→観音滝(10分)→大柳川渓谷遊歩道(15分)→つくたべかん(15分)→大柳川渓谷駐車場

4. 鎌倉から逗子へ(神奈川県)|竹林の名刹から大切岸・切通しに歴史の面影を尋ねて

武家の古都・鎌倉の梅雨の名所といえば、あじさい寺として知られる明月院。しかし開花時期になるとその混雑は凄まじく、開門前にも関わらず最寄駅のJR横須賀線・北鎌倉駅まで続く大行列ができることも。ここでは趣を変えて、竹の美しい寺院を紹介します。

臨済宗建長寺派の寺院である功臣山報国寺は、広大な竹林や苔と砂を巧みに利用した枯山水の庭園が雨の日にはより引き立ちます。ミシュラン・グリーンガイドで三ツ星を獲得したこともあるこの美しい竹林を眺める茶席では抹茶を頂くこともでき、風流なひとときを過ごせることでしょう。

報国寺から南へ進むと、鎌倉逗子ハイランドの住宅街を経て鎌倉市と逗子市をへだてる稜線を800mに渡って削り取ったお猿畠の大切岸に到着します。従来は鎌倉の防衛拠点のひとつである城壁とされてきましたが、近年の研究では大規模な採石場であったという説も有力です。

いずれにせよ鎌倉時代の人々が、この岩肌を削り取ったという歴史には感嘆。周辺は東の逗子市方面が開けており、逗子港など相模灘の海の眺望も広がります。

さらに進むと名越切通分岐へ。ここにある名越切通し・第3切通しから下ると、まんだら堂やぐら群(中世の墳墓跡・春と秋のみ限定公開)を経て、名越切通し・第2切通しそして名越切通し・第1切通しと鎌倉幕府の防衛拠点とともに交易路であった切通しが点在します。

ただし切通しは、その地形の特性から雨の日は水の通り道ともなります。スリップには注意しながら下りましょう。名越切通・亀が岡団地登山口からほど近い亀が岡団地バス停からは、JR横須賀線・逗子駅へのバスが運行されています。

おすすめコース

コース概要

浄明寺バス停(5分)→報国寺(15分)→金剛窟地蔵尊(15分)→鎌倉逗子ハイランド(20分)→大切岸(10分)→名越切通分岐(5分)→名越切通(5分)→名越切通・亀が岡団地登山口(5分)→亀が岡団地バス停

5.藤野芸術の道(神奈川県)|野外環境アートをめぐるトレッキング

梅雨どきの定番といえば屋内の美術館・博物館めぐりですが、時には野外アートをめぐってみるのも一興です。JR中央線・藤野駅や中央自動車道・藤野パーキングエリアから南側に連なる斜面に設置された、このモニュメントに見覚えがありませんか……?

これは造形作家・高橋政行氏が1989年に制作した「緑のラブレター」という野外環境アート。制作の意図は「ようこそ藤野へ」というウェルカムな気持ちと、「山があなたにメッセージを送っています」という発信です。

実はこれは昭和末期から平成初期にかけて藤野のまちづくりとしてスタートした「ふるさと芸術村構想」によって作られた30作あまりの野外環境アート作品群のひとつ。30余年の時の流れを刻みつつ、令和の時代になっても28作品を見ることができます。

これらの作品を巡るコースが「藤野芸術の道」です。多少のアップダウンはあるものの、すべて舗装されているため雨の日でも安心。ただし路線バスの運行ルートや峠越えの林道などを通過するので、クルマの通行には注意しましょう。

スタート・ゴール地点であるJR中央線・藤野駅に隣接した観光案内所の入口に設置されている逆L字型の造形物も「フジノゲート」というアート作品。芸術のまち藤野を訪れる人々を出迎え、帰路に就く人々を見送る”芸術への門”という想いが込められているそうです。

また沿道には「藤野園芸ランド」という周辺の農家が共同で運営している体験観光農園が点在しており、梅雨どきはじゃがいもが旬を迎えます。自然に調和したアートを楽しみながら、自然の恵みの収穫体験をしてもよいでしょう。

おすすめコース

コース概要

藤野駅(15分)→弁天橋(15分)→園芸ランド事務所前バス停(15分)→芸術の道分岐(35分)→葛原バス停(5分)→葛原神社(10分)→遊歩道入口(5分)→名倉峠(15分)→一本松山遊歩道入口(5分)→名倉バス停(10分)→弁天橋(15分)→藤野駅

雨の日も快適に楽しむための準備も怠りなく!

今回は雨の日でも映えるスポットを中心に比較的技術的難易度が低いコースを紹介しましたが、それでもしっかりとした雨対策は必須です。傘をさしながらの歩行は、片手がふさがってしまい転倒リスクが高まるので、やはり防水透湿性を備えたレインウェアを着用しましょう。

また入笠山や白駒池は標高が高いため、低体温症のリスクもあります。身体を濡らさないウェアリングの工夫はもちろん、防寒性のあるミドルレイヤーや防水袋に収納した着替え用の乾いた肌着も持参すると安心です。

なかなか登山欲が湧かない雨の日ですが、今回の記事をヒントに梅雨を楽しむつもりで楽しく歩いてみてはいかがでしょうか。

こちらの記事もどうぞ

▼雨の日のトレッキングに備えたレインウェアの準備

▼梅雨でも登りたいおすすめの山