アイキャッチ画像:ポンチョ

偶然と必然

20代の頃、この出会いは偶然か、必然かなんてことを考え、時に友人と酒を飲みながら話したことがありました。私は、起こった物事の意味を考えることが好きで、すべては必然派でした。友人は必然にできるかどうかは自分次第。だからすべては偶然だと言っていました。

そうした考えも、身体や技術などと同じように、年月、経験で変化するものです。50代になった現在の私は、いくつもの偶然のなかに、いくつかの必然が紛れ込んでいる、と考えています。

準備を怠らず、変化を見逃さず、気配を感じることで、その先の時間がちょっと変わってくる。それは、山を含めた自然のなかで、美しさや安全を求めて過ごした時間が教えてくれたことです。

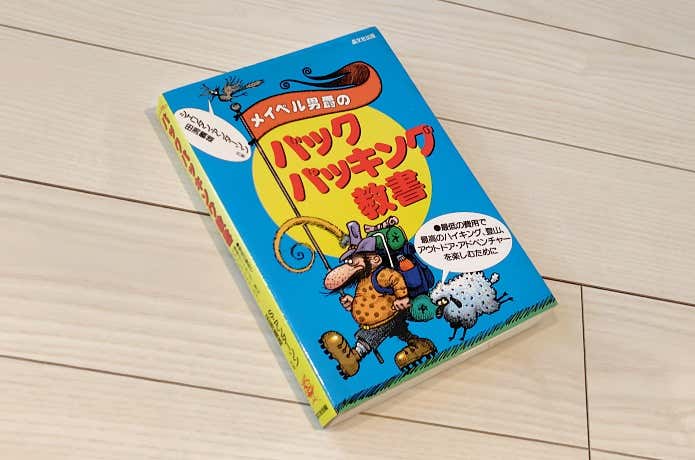

そして、その時間に大きな影響を与えたのが、2020年に亡くなられた自然派作家・田渕義雄さんの文章と、ヒッピーなライフスタイルと自然を愛した漫画家でありイラストレーターのシェリダン・アンダーソン氏との共著『メイベル男爵のバックパッキング教書(晶文社)』でした。

きっかけは友人がくれた、アウトドア雑誌

10代後半からアウトドア・ファッションに興味を持った私は、20代になってから、流行していたマウンテンバイク(以下、MTB)を手に入れました。1990年代前半のことです。

しかし生まれ育った東京・下町に、MTBの性能を発揮できる場所は川の土手くらい。それでも開発途上で荒れた道や空き地の多かった湾岸エリアへの釣りの足に、MTBはパンク知らずで機能してくれました。その経験から旅の足にもトラブルなしで最適だろうと、東京から箱根・芦ノ湖までツーリング&キャンプにMTBで出掛けるようになりました。

それはファッションとして買ったアウトドア・ウエアが、本来の目的であるアウトドアで使えるのかを試す旅でもありました。

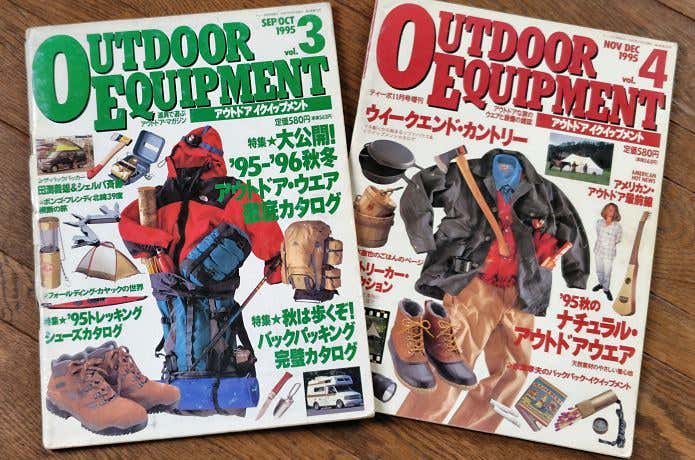

そんな私を見ていた友人が、ある日「興味あるんじゃない?」と手渡してくれたのが『OUTDOOR EQUIPMENT』というアウトドア・ウエアと道具がぎっしりと詰め込まれたカタログ雑誌でした。

自分がなにに興味を持っているかに気が付いた誌面

OUTDOOR EQUIPMENT vol.3号は、バックパッキングとアウトドア・ウエア特集。patagonia、THE NORTH FACE、SIERRA DESIGNS、montbell等のよく知っていたブランドだけでなく、まだ日本上陸間もなかったMARMOT、聞いたこともなかったSEQUEL、chlorophylleといったブランドのウエアが紹介されていました。

それまでのアウトドア雑誌は、キャンプや登山、カヌーやフライ&ルアーフィッシングといったアクティビティの紹介やハウツーがメインで、ウエアや道具の紹介に多くのページを割いていることが、少なかった印象です。

それがOUTDOOR EQUIPMENTでは、ウエアの紹介が巻頭から30ページ以上も続き、ハウツーページの後に、バックパックやシューズ、小物類の道具紹介を、さらに50ページ近くも掲載。その圧倒的な物量の誌面に、私が知りたかったのは、こういう情報だ!と興奮しました。

それに掲載されている道具も、先進的でした。雑誌が発行された1995年当時に、アディダスのトレイルランニングシューズを掲載しているんです。トレイルランニングが日本で普及するきっかけとなった日本山岳耐久レ-ス(通称ハセツネ)の第1回大会の開催は、1993年です。

近年、トップランナーが黎明期を振り返り、トレイルランニングという言葉さえなかったといっている90年代に、すでにその言葉だけでなく、シューズも紹介していたのです。

私は、もちろんトレイルランニングシューズを購入。山を走ってみました。それは、今とはまったく違って、デイハイクの延長のようなものでしたが、しかし、その数年後からハセツネに連続して出場しました。

バックパックのページでは、現在では多くのハイカーが背負っているオスプレイが紹介されていました。

当時の山では、モンベルのバックパックラインのゼロポイントやミレーといった、シンプルなアルパインパックが全盛でした。対して、米国ブランドのオスプレイは、機能満載。フロントパネルにオプションのデイパックや大型ポケットを装着できたり、ウエストベルトにボトルホルスターを装備。

合理的な機能に加えて美しいデザインに魅了された私は、人生初の大型パックにオスプレイを購入。八ヶ岳へと、人生初のテント泊山行へと向かいました。赤岳山頂からの透き通った風景と登頂の満足感に浸ってゆっくりしすぎた私。バスの最終便に間に合わないかも……と気が付き、美濃戸口まで走って下山。予期せぬ、人生初のファストパッキングも経験しました。

でも、この経験から、山をゆっくり歩くだけでなく、軽い装備で素早く、遠くまで移動することも、模索しはじめたのです。

旅するような読書体験

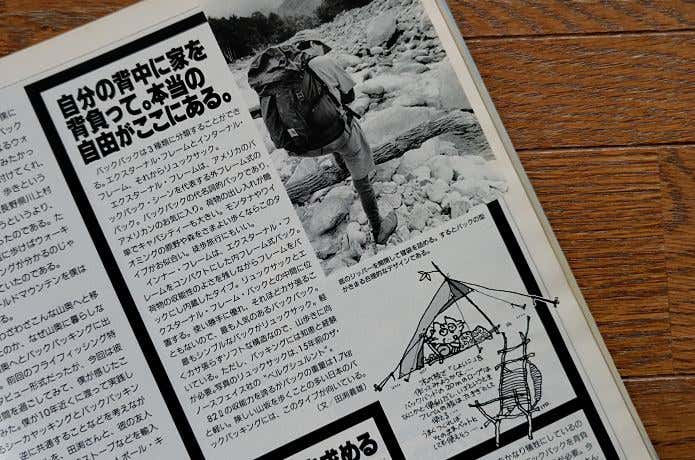

さて、OUTDOOR EQUIPMENTは、ハウツーページも、既存のものとちょっと違っていました。コラム集とエッセイ的な文章で構成され、アウトドア=自然を中心にした考え方や取り組み方を解説、紹介。

その骨格となる文章を書いていたのが、バックパッキング教書の著者、田渕義雄さんでした。

田渕さんの文章は、時代や社会に対して攻撃的に思える表現がありました。でもそれ以上に、これからの生き方、価値観を提示してくれていました。

その文章は、私のなかにボンヤリとあったけれども、言葉や考えにまで昇華できていなかったことを、カタチにして見せて、読ませてくれました。そうか、私は、こんなことを想い、欲しているのかと、自分自身を理解しました。

それは、旅先で出会った人や風景、風や音楽が伝えてくれたことに、よく似ていました。

住んでみたい土地を探すという、旅する目的

例えば、OUTDOOR EQUIPMENT vol.4のカントリーライフ特集内で田渕さんが書かれたエッセイ、「気に入った土地をさがして住んでみること」。定住を目的に、旅することへと誘う文章は、田渕さん自身の経験がベースのお話です。

東京で生まれ育った田渕さんが、長野県・川上村に移住したきっかけはヘンリー・デビッド・ソローの『森の生活』と出合って。

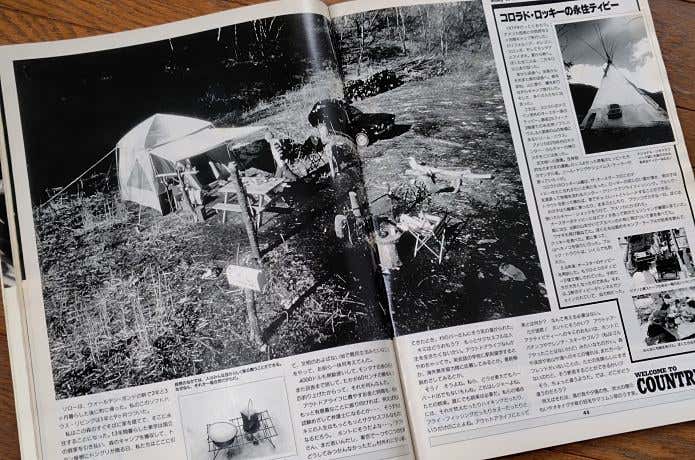

森の空き地を借り、そこにヨーレイカのキャンバス・テントを常設して「週末遊牧民」に。時間を無駄遣いすることの楽しさに浸った日々。

1年と9カ月後、その森のそばに家を建てて定住。そうして14年を過ごして気が付いたこと。

それは、「アウトドアライフは頭の洗濯だ。いろんな偏見や思い込み、または劣等感やつまらない優越感、そういう頭の汚れをきれいに洗濯するために、私たちは森や渓流や山や海へ行くのだ。そして頭を空っぽにして、そこに何か素敵なキラキラ光る自分だけの、自分らしい詩や哲学や経済学を詰め込んでくるのだ。」

(OUTDOOR EQUIPMENT vol.4の田渕さんのエッセイから引用)

この文章に出合って以降、田渕さんがソローに触発されたように、私は田渕さんに感化されて、いつか住みたいと思える場所を探すように、島や山を旅巡るようになりました。

ガイドブックをなぞる観光ではなく、いつか住むことを念頭において、旅先の出会いや風景を、できるだけ偏見や思い込みを捨てて、体感しました。

自転車を漕いで土地を巡り、山に登って風土を感じ、街や村の路地に入ってそこで暮らす人々の生活を目にし、その場所ならではの食を味わいました。

結果、現在はそれらすべてをテーマにした文章を書いています。田渕さんのコトバのような表現をすれば、「気に入った土地をさがして書いてみること」を長く続けています。