アイキャッチ画像撮影:鷲尾 太輔

首都圏から日帰りで「山岳古道」が楽しめる箱根旧街道

首都圏から日帰り圏内で「山岳古道」を満喫できるのが、箱根旧街道です。箱根山(主峰は駒ヶ岳・1355m)の中腹を越える道は、その急峻さから旧東海道において最大ともいえる難所でした。東(江戸)側の小田原宿から箱根宿を経て西(京都)側の三島宿へ至る八里(約32km)の区間は「箱根八里」と称されています。

特に箱根湯本から芦ノ湖への道のりは、いにしえの旅人が歩いた石畳や史跡が数多く残されており、まるでタイムトリップしたかのような「山岳古道」歩きを楽しむことができるのです。

旧東海道指折りの難所・箱根越え

江戸時代に整備された五街道(東海道・中山道・甲州街道・奥州街道・日光街道)は、幕府直轄の道として沿道に宿場や関所が整備され、参勤交代で江戸と領地を往復する大名や、行商人・飛脚などが通行していました。とはいえ現代では舗装されて車道になったり、トンネルや橋でより通行しやすいようルートが変更されている箇所が大半です。

しかし「箱根八里」はあまりの急勾配のため、東名自動車道は箱根山北側の山間を、JR東海道本線・東海道新幹線は箱根山南側のトンネルを通る経路を通過。箱根駅伝の往路5区・山登り区間で知られる国道1号線(箱根新道)も、旧東海道よりは遥かに直線的な道筋で箱根山を越えています。

こうして現代の交通インフラから避けられていることもあり、箱根周辺の旧東海道には往時と変わらぬ光景が数多く残されているのです。江戸時代の旅人の足跡を手軽に追体験できる「山岳古道」へ出かけましょう。

見どころありすぎ!でも1日で歩ける「箱根旧街道」満喫コースガイド

今回は「箱根八里」の中でも特に史跡やいにしえの道が多く、交通アクセスも良い小田急線・箱根湯本駅から芦ノ湖畔・箱根関所跡のコースを紹介します。

コース概要

箱根湯本駅(40分)→湯本茶屋の一里塚(15分)→観音坂碑(40分)→須雲川橋(15分)→割石坂(20分)→大澤坂(15分)→畑宿(45分)→見晴茶屋(30分)→追込坂(10分)→甘酒茶屋(10分)→旧街道入口(20分)→権現坂入口(15分)→一の鳥居(15分)→箱根関所跡

上記は休憩や見学なしの歩行時間のみ。実際に路傍の史跡に足を留めたり沿道の寺社へ参拝したりする時間や、茶屋での休憩・飲食時間を考慮して、6〜7時間程度の所要時間でスケジュールを立てると比較的ゆとりを持って歩くことができます。

本記事では、小田急線・箱根湯本駅から芦ノ湖畔・箱根関所跡のコースを、以下の5区間に分けて紹介します。

※各区間をクリックすると、その区間のコース詳細へジャンプします

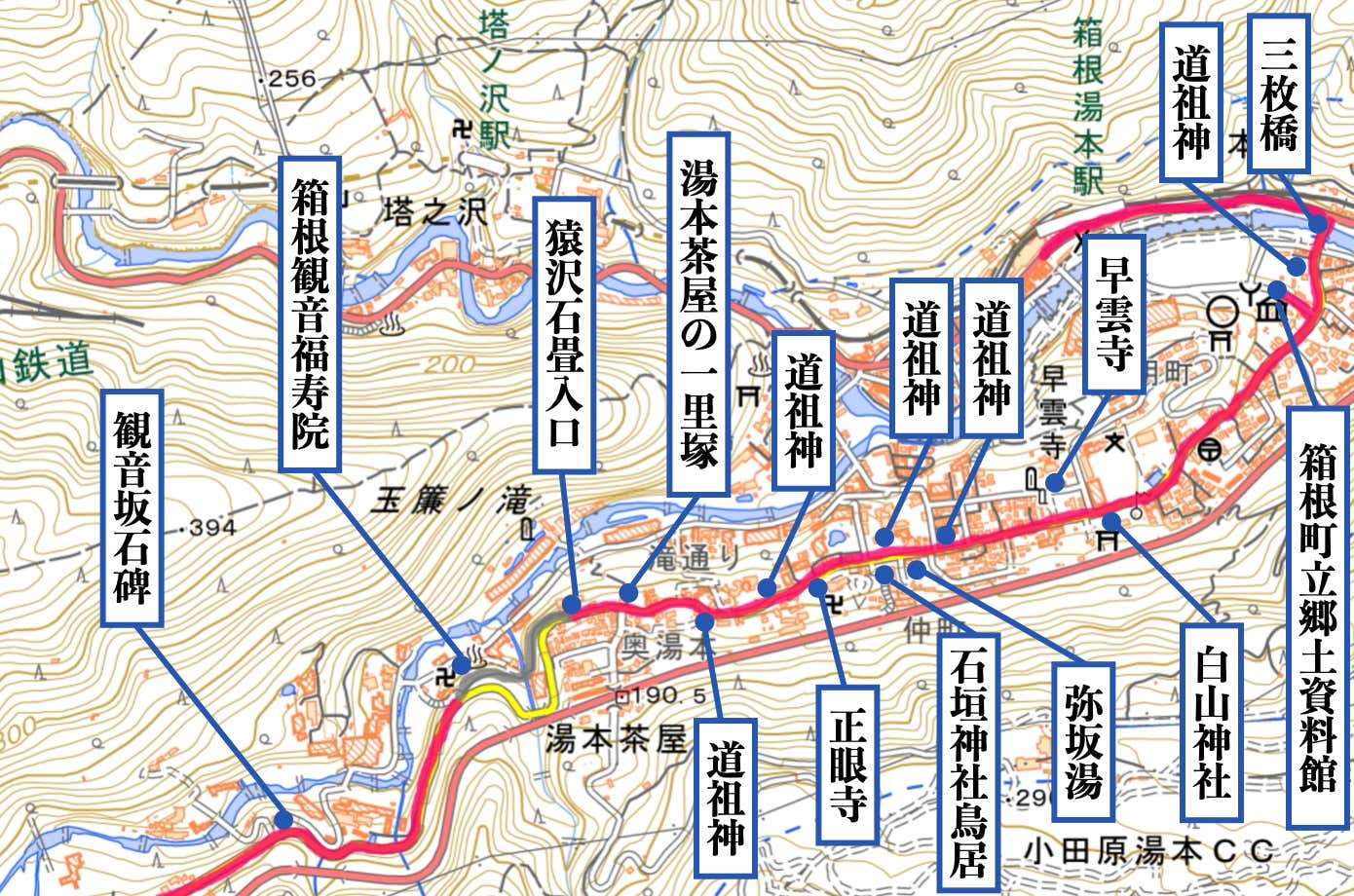

①箱根湯本駅〜猿沢石畳〜観音坂石碑

1区間目の所要時間|55分

箱根湯本駅(40分)→湯本茶屋の一里塚(15分)→観音坂碑

※休憩や見学なしの歩行時間のみ

この区間は猿沢石畳の短い区間を除いて、舗装路歩きとなります。温泉旅館やホテルが多く、クルマやバスの通行量も激しい上、歩道が分かれていない箇所が大半なので注意して歩きましょう。

スタート地点の箱根湯本駅からは駅前を通る国道1号線を小田原方面にいったん戻ります。

写真は改札から階段を降りた場所で撮影していますが、この先の国道1号線左側には歩道がありません。実際には改札を降りたら、高架歩道で国道1号線を渡りバス乗り場に降りて、国道1号線右側の歩道を歩くのががおすすめです。

三枚橋

早川を越える三枚橋を対岸へ渡ります。小田原宿から進んできた旧東海道は、この三枚橋で直進する箱根湯本への七湯道と分岐します。橋の名前は、これを渡った先にある早雲寺。どんな罪人もこの寺に逃げ込めば、追手が「これからは仏三昧に暮らせ」と許したことに由来しているそうです。

明治元年の戊辰戦争では、小田原藩を降伏させた新政府軍と箱根湯本に立て籠った旧幕府軍・遊撃隊が三枚橋の東にある山崎の地で交戦。遊撃隊第二隊長・伊庭八郎(いばはちろう)は、三枚橋まで押し戻されて左手首を斬り落とされながらも奮戦し、後に箱館戦争でも新政府軍と戦った幕末人気の剣豪のひとりです。

三枚橋を渡ったところにある道祖神です。箱根旧街道沿いには多くの道祖神が点在し、いにしえの旅人を見守ってきました。今でも地元の方から信仰されているようで、ここには清酒がお供えしてありました。

箱根町立郷土資料館

下宿バス停手前の路地を右に入って坂道を登ると、箱根町役場や箱根町観光協会と隣接した箱根町立郷土資料館(入館料:大人300円)の裏手へ出ます。

三枚橋から続く箱根旧街道(現在の県道732号線・湯本元箱根線)から正面入口へ行くこともできますが、段差がきついので裏手から回り込むのがおすすめです。

館内では、箱根の温泉と観光の歴史に関する様々な資料が展示されています。かつて沿道に建っていた庚申塔や往時の建物を再現したコーナーもあり、箱根旧街道を歩く前に立ち寄るのもおすすめです。

白山神社

箱根旧街道の車道に沿って歩きます。箱根湯本郵便局を過ぎてコンビニエンスストアの先、左手にあるのが白山神社です。箱根の温泉の守護神として古くから崇拝されており、手水舎には御神水である白山水が湧き出しています。

白山神社はその名のとおり日本三霊山の一座・白山(2702m)の御祭神と同じく、日本神話の祖である伊奘諾命(いざなぎのみこと)・伊奘冉命(いざなみのみこと)と白山比咩大神(しらやまひめのおおかみ=菊理媛命=くくりひめのみこと)を祀っています。

境内奥には、縁結びの神様としてもご利益がある菊理媛命が降臨したという大岩があります。

早雲寺

白山神社から箱根旧街道を進んですぐ右手の「早雲寺入口→」の看板に従ってコインパーキングを抜けると、早雲寺(早雲禅寺)です。戦国時代にこの地域を治めた後、北条氏の初代・北条早雲の菩提寺として、息子の氏綱によって建立された大寺院です。

本堂内の襖絵・寺宝の拝観は毎年11月初旬の3日間のみですが、その他の日程でも公開される場合があるので、箱根湯本観光協会のHPをご確認ください。

なお境内はいつでも参詣可能。早春には、梅・椿・桜などの花が咲きます。

境内の奥には北条早雲に始まり、豊臣秀吉の小田原攻めで滅亡するまでの北条五代の墓が並んでいます。

他にも室町時代の連歌師・宗祇、江戸時代の俳諧師・祇空、徳川二代将軍・秀忠の侍医であった今大路道三などの墓もあります。

早雲寺を後にして、ふたたび箱根旧街道を進みます。こちらの道祖神は、個人宅の庭先にひっそりと安置されています。

箱根旧街道沿いには高級な旅館やホテルも立ち並んでいますが、このようにレトロな公衆浴場もあります。

こちらの道祖神は道路標柱の裏にひっそりと佇んでいますが、それでもきちんと清酒がお供えしてありました。

豊臣秀吉が小田原攻めの際に本陣を敷いたのが、別名一夜城とも呼ばれる石垣山城。その鬼門にあたる位置に建立されたのが石垣神社です。

参道はかなり急坂で社殿と共に一部が荒廃しているので、無理して参拝せず、鳥居からの遥拝でもよいでしょう。

正眼寺

石垣神社鳥居すぐ先の左側にあるのが、正眼寺(正眼禅寺)。そしてこの寺ゆかりの人物が、鎌倉時代の武人である曽我(そが)十郎・五郎の曽我兄弟です。彼らの父・伊東祐泰(いとうすけやす)は、伊豆の所領争いが原因で、のちに鎌倉幕府の御家人となる工藤祐経(くどうすけつね)に殺されてしまいます。

曽我兄弟は工藤祐経を父の仇として、源頼朝が富士山の裾野で開催した大規模な狩りの際に工藤の宿舎へ忍び込んで討ち果たします。この事件は「曽我兄弟の仇討ち」として「赤穂浪士の討ち入り」 「鍵屋の辻の決闘」と並ぶ日本三大仇討ちに数えられています。

曽我兄弟は現在の小田原周辺出身で、曽我梅林などの地名も残されています。そして彼らもまた、箱根旧街道を越えて、富士山の裾野へ仇討ちに向かったのです。

正眼寺には、曽我兄弟木造地蔵菩薩立像を祀る曽我堂や供養塔など、曽我兄弟ゆかりの史跡が数多く残されています。

正眼寺を出て、箱根旧街道を進みます。こちらの道祖神には、たくさんのお賽銭が捧げられていました。

知名のとおり、かつて湯本茶屋があった場所。こちらには祠内と石に彫られた二対の道祖神があります。

湯本茶屋の道祖神から進んですぐ右手にあるのが、湯本茶屋の一里塚跡の石碑です。

旧街道には一里(約4km)ごとに塚が設置されて、通行する人の道標になっていました。湯本茶屋の一里塚は江戸・日本橋から二十二里目の場所にあったそうです。

猿沢石畳

県道732号線と分かれて右に下ると、この区間で唯一の石畳の区間です。その長さは約255mと短いものの、国指定史跡となっています。

入口付近には、かつて馬立場(馬子と馬がひと休みする場所)であったことを物語る桶が。現在はふたで覆われていますが、往時は箱根の山から引いた水が満々とたたえられていたそうです。

猿沢石畳は早川の支流である須雲川へ注ぐ小川を渡る猿橋までが下り坂、その先が上り坂となります。

箱根観音福寿院

猿沢石畳を進み、県道732号線と合流する直前にあるのが、箱根観音福寿院の入口です。ここから下るように参道が延びています。

本堂に祀られている開運出世慈母観世音菩薩は秘仏ですが、その手前にあるユニークな観音様が「跨(また)ぎなで観音」です。

丸太に跨って観音様と向かい合ったら、身体の悪いところと同じ観音様の部位をさすって、その手で自身の悪いところをよくさするとご利益があると言われています。

境内には他にも子供の身体健全・学業成就・水子供養にご利益がある大理白光地蔵尊も安置されており、名湯・観音霊泉も湧き出しています。

県道732号線へ戻ったら、歩道のない車道を進みます。頭上には、箱根新道の赤い高架橋が見えています。

ホテル南風荘の前、須雲川沿いへ下る湯場滝通りとの分岐にあるのが、観音坂石碑です。登り二町許(ばかり)と記載されており、一町が約109mなので上り坂が約200m続くことがわかります。

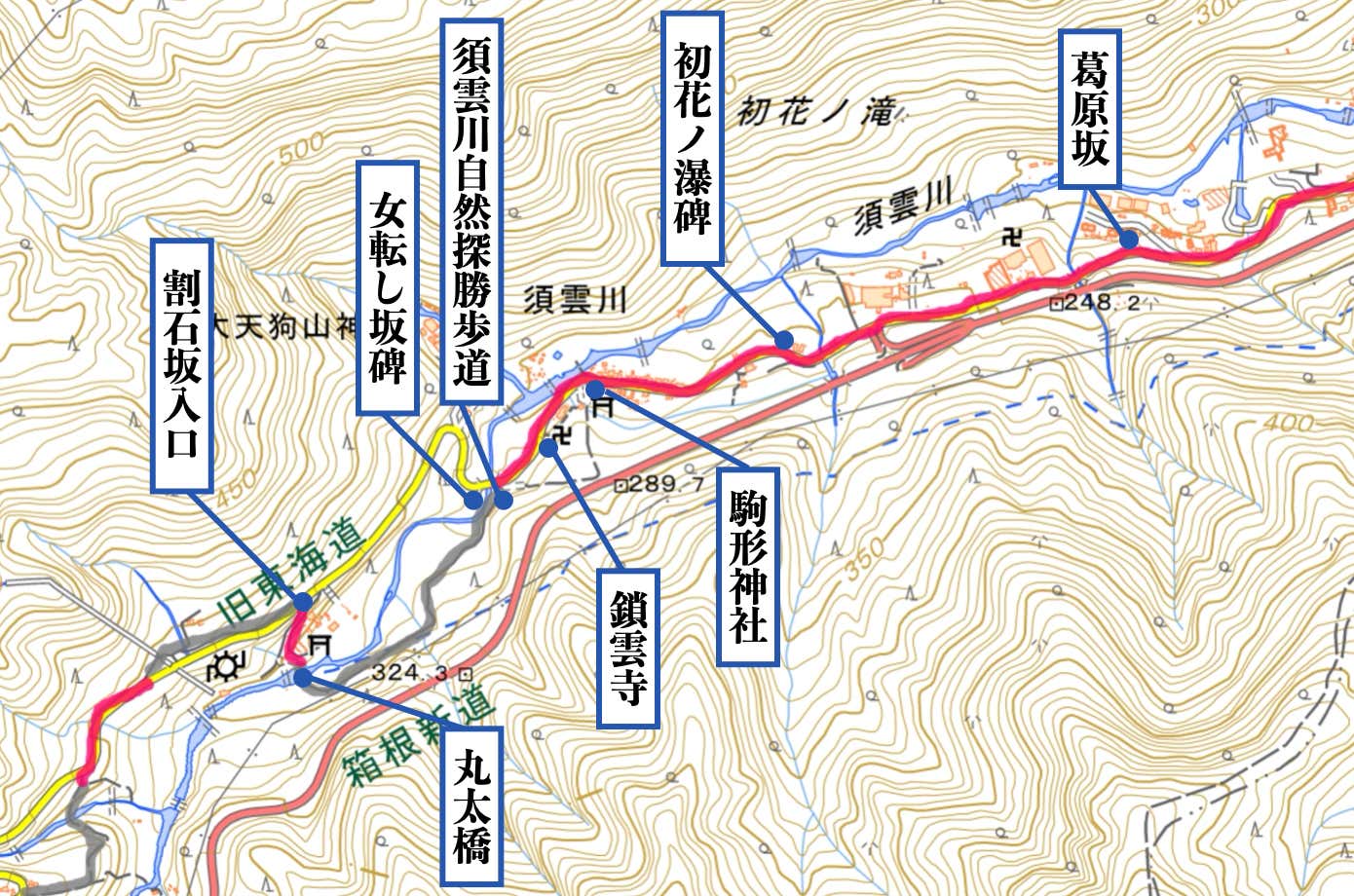

②観音坂石碑〜須雲川自然探勝歩道〜割石坂入口

2区間目の所要時間|55分

観音坂碑(40分)→須雲川橋(15分)→割石坂

※休憩や見学なしの歩行時間のみ

この区間も前半は、県道732号湯本元箱根線沿いの舗装路歩きとなります。須雲川自然探勝歩道から先は未舗装の登山道となり、須雲川を渡ります。

観音坂の先に続く葛原坂ですが、現在は木製の解説板しか残っていません。宗教施設・天聖院を右手に見ながら、ひたすら県道732号線の舗装路を歩いていきます。

右手にホテル「はつはな」がある箱根新道・須雲川インター付近からは、電波塔がランドマークの箱根駒ヶ岳が前方に見えてきます。

かつては須雲川を挟んで対岸に初花の滝が見えたことから建立された石碑。現在は背後に木が生い茂ってしまい、その姿を見ることはできません。

駒形神社

箱根旧街道周辺には複数の駒形神社が鎮座していますが、こちらは地元の旧須雲川村の氏神様です。階段を登って鳥居をくぐると、さらに石段の参道が続いています。

立派な本殿の手前には、聖徳太子を祀る太子堂が建立されています。

江戸時代には建築・木工など工匠の祖として信仰された聖徳太子。急峻な谷間に位置しており農地を開拓できなかったため、寄木細工などの木工で生計を立てる人が多かった旧須雲川村ならではのお堂です。

その他にも境内には宝暦二年(1752年)と享和二年(1802年)と刻まれた庚申塔があり、歴史を感じ取ることができる神社です。

鎖雲寺

駒形神社の隣にあるのが、霊泉山・鎖雲寺(さうんじ)。正眼寺で紹介した「曽我兄弟の仇討ち」は、武士の鑑として江戸時代に人形浄瑠璃や歌舞伎の演目として人気を博します。同様に当時流行した仇討ち物語が、鎖雲寺に伝わる「箱根霊験躄仇討(はこねれいげんいざりのあだうち)」です。

江戸時代の武士・飯沼勝五郎(いいぬまかつごろう)は闇討ちで殺された兄の仇である佐藤剛助(さとうごうすけ、のちに滝口上野に改名)を追って全国を放浪しますが、箱根の鎖雲寺付近で病に倒れ歩けなくなってしまいます。これを献身的に看病したのが妻の初花(はつはな)でした。

彼女は滝で身を浄めて夫の病気平癒と仇討成就を祈り、山中で栄養のある自然薯(じねんじょ)を採取しながら勝五郎を支えました。そして勝五郎はついに佐藤剛助と巡り合い、仇討ちを果たすのです。

この物語は演目によって登場人物の親戚関係などが異なりますが、天正年間(戦国時代末期)の実話がもとになっているとされています。特に初花が身を浄めた滝は初花の滝という地名として残り、ホテルやそば屋の店名としても有名です。

境内には初花堂や勝五郎と初花の墓もあります。庶民の娯楽でもあった芸能で流行した仇討ち物語のヒーロー・ヒロインであった夫妻の墓には、江戸時代の旅人も「聖地巡礼」として多く参拝しました。

さらに県道732号湯本元箱根線沿いを進むと左手にバイオトイレが設置されています。入口に使用方法が掲示されているので、一読してから利用しましょう。

須雲川自然探勝歩道

バイオトイレのすぐ先にあるのが、須雲川自然探勝歩道入口の標識です。ここからコースは県道732号線と分かれ、杉林の中の登山道へと進みます。

入口の標識近くにある「女転し(おんなころばし)坂」の石碑。

“馬に乗った女性が落馬して亡くなった”という言い伝えがあるとおり、しばらくはやや急な上り坂が続きます。

須雲川自然探勝歩道は須雲川の流れを右下に見下ろしながらの登りが続き、次いで須雲川の河原へと下っていきます。

東京電力・畑宿発電所の堰堤下にかかる丸太橋で須雲川を渡ります。

須雲川が増水して橋が冠水していたり、流されてしまっている場合には、須雲川自然探勝歩道入口から県道732号線沿いを進みましょう。そうでない時も、丸太橋はひとりずつ静かに渡ってください。

コンクリート舗装の道を登り、県道732号線と合流。ここから県道を横断すれば、割石坂入口です。