今年買った“価値あるモノ”は これだ! 最近使い始めた山道具たち

第3回

夏山から秋山へ、まだまだ楽しみが続いていく登山シーズン!厳選して購入した新しい山道具を、今年から使い始めた方も多いのではないでしょうか? それは山道具を紹介する記事をたくさん書いている山岳ライターも同じこと。普段からさまざまなモノに触れているエキスパートだけあって、そのセレクトの様子からは、山道具がどんどん進化していく様子も伝わってきます。

数えきれないほどある山道具から、なにを買って、なにを使うのか?

毎年毎年、僕は驚くべき数の山道具を見てきている。春と夏、秋と冬、それぞれの時期に行なわれるアウトドアブランドの展示会の大半に顔を出し、メジャーメーカーからガレージメーカーまで、おそらく数百のブランドの会場やブースをまわり、新作から定番品にまで鋭く目を光らせている。そして記憶と資料を手元に残し、新作が販売されるタイミングでウェブや雑誌などの記事にしていくのである。

僕の場合、今年の春から夏までに書いた山道具がらみの記事は、『山と溪谷』 『PEAKS』 『BE-PAL』などいくつかの雑誌を合わせて70~80ページくらい。雑誌は文字数の制限があるので、紹介するアイテム数は多いものの、細かいところまでは書き切れない。また、雑誌ではモノを紹介する“黒子”として主観はあまり入れず、客観的な視点で紹介記事を作っていくことが大半だ。

道具のテストは昼だけではなく、夜もまたヘッドランプなどを試す時間

一方、ウェブメディアは記事を書く本数はそこまで多くはないものの、その代わり、雑誌のような文字制限がないため、ひとつひとつのアイテムを深く掘り下げていくことができる。僕がウェブ上で書く道具紹介記事の文字数は、すでに100回以上も書き続けている『山と溪谷オンライン』での連載「高橋庄太郎の山MONO語り」のように、軽く5000字を超えるものが多い。

先日、この『YAMA HACK』で公開された「“これで十分!”という考え方で選ぶ! 軽くはなくても、リーズナブルなテント」という記事も同様である。

じつは文字量が多いと、途中で記事を読むのを止めて離脱する人が増えるのが事実だ。しかし、最後まで読み込んでくれれば理解が深まるため、そういう方は僕が紹介した山道具を購入してくれることが多いらしい。

いくつも買ったもののなかから「成功例」だけを、ここで公開!

そんなわけで、ここから紹介していくものは、「雑誌では取り上げたけれどウェブでは書いていない」 「新しすぎて雑誌でもウェブでもまだ記事を書いていない」 「ただ個人的に欲しかったので買ってしまった」など、僕としては“ここで改めて紹介しておかないと、もったいない”というアイテム群だ。

ひとつひとつ詳しく書いていくと、いくらウェブでもボリュームがありすぎる記事になるので、ここでは紹介するモノは文字数を少なめに抑えた。また、買ってみたものの、残念ながら使い勝手がイマイチだったものもあるのだが、そういうものは無理に紹介したりせず、除外しておくのでご安心を。

背負い心地がハンパない! グレゴリー/ズール24LT

3色展開のうち、僕が選んだのはシックなフォリッジグリーン

僕がグレゴリーのバックパックを初めて購入してから、いまや20数年。これまでに容量100Lを超える超大型から20Lに満たない超小型タイプまで、20近いモデルを使い続けてきた。とくに小型タイプは出番が多く、ここ数年、メインで使用してきたのは「ズール」シリーズであった。

右は現行で販売されている「ズール35」。容量の差もあるが、「ズール24LT」はだいぶ軽く感じる

で、今年から登場したのが「ズールLT」。「LT」というのは「LIGHT」ということで、昨年までの「ズール」よりもかなり軽量になっている。僕が買った24Lモデルは、重量1,040gだ。

なお、ズールシリーズは容量のスパンが20Lから65Lまで、なんと8段階に分かれている。そのなかの20L、24L、28Lが「LT」が付く軽量モデルという位置づけだ。じつは今年、他社の小型バックパックもいくつか背負ってみたのだが、いちばんしっくりしたのが、このズール24LTなのであった。

背面は弾力性が高いメッシュパネル。背負うと背中と体の間に3cmほどの隙間が生まれる

ズール24LTは非常に現代的なバックパックではあるものの、正直なところ特別にユニークな工夫があるわけでなく、ある意味ではとてもオーソドックスだ。メッシュパネルが背中に張り付くように柔らかくフィットし、体のどこにも違和感がない。正統派といってもよいだろう。とにかく背負い心地が非常にすばらしいのである!

最上部のポケット。ほかにフロント、ウエストハーネスなどにもポケットがある

背面は通気性を重視して、パネルと本体のあいだに隙間を作っているが、この手の構造は荷物の重心が外側に位置してしまうために、荷物が重く感じられるものもある。だが、ズール24LTは絶妙な設計になっているようで、たっぷりとモノを入れて背負っても荷重を感じにくいのだ。

ほかにもお伝えしたいディテールなどもあるものの、僕がここで言いたいのはとにかく「背負い心地がいい」ということ。あまりにも普通で、あまりにも当たり前の視点だが、背負い心地こそがバックパックの肝である。小型バックパックを探している方は、ぜひ一度はお試しを!

実際に使ってみるのが楽しみ。レッドレンザー/HF4R Core

こちらもカラーは3色展開。僕は視認性が高く、紛失しにくいレッドを選択

次はレッドレンザーの新作「HF」シリーズから、「HF4R Core」。僕はヘッドランプもたくさん持っているが、現状でもっとも使用頻度が多いメーカーが、このレッドレンザーだ。

光束は最大500LMで、照射距離は最大150m。重量は内蔵バッテリー込みで72g

こいつは最近になって手に入れたばかりで、まだ山では使ったことがなく、見て、触れて、照らしてみて、いまのところは自宅で楽しんでいるだけ。だから“使用感”というものは伝えられないのだが、この記事を書き終わったら出発する山行には持っていく予定になっている。

充電はマグネット式の端子(中央の2つの丸の部分)から

最近の内蔵バッテリー型のヘッドランプは、USB-CまたはマイクロUSB Type-Bで充電するものが多いが、これは独自のマグネット式。スマートフォンなどを充電するケーブルなどと兼用することができず、長期山行でバッテリーが切れたときに備えるならば、専用のコードを持っていかねばならないことになる。それがちょっと面倒だと思う人もいるかもしれないが、USB-BやCは端子部分に水や異物が入ったり、折れて破損したりしやすく、山中では取り扱いが少し怖い。その点、マグネット式ならば故障の心配が段違いで減り、とにかく安心だ。

ああ、とにかく早く山中で使ってみたい!

この色に惚れた! ミレー/ティフォン50000ストレッチジャケット&パンツ

シックなカラーを中心とした5色展開で、これは華やかなメチルブルー

このレインウェアは、雑誌の山道具特集のため、春先に何度か撮影した。そして撮影しているうちに、ほしくなってしまい……。

ミレーのティフォンシリーズのレインウェアは、ティフォンシリーズが登場したときの最初期モデル(6年前のもので、カラーはイエロー)を愛用してきたが、最近はだいぶ傷みが強く、出番が減っていた。そんななか、今年発売されたのがコレで、機能的に向上しているのもポイントだが、それ以上に絶妙な色合いに惹かれてしまった。

似合うかどうかはさておき、僕好みの美しい色!当然、機能性もすばらしい

色? 機能じゃないの? と思うかもしれない。だが、このブルー、視認性の高さは間違いなく、それもまた大きな機能のひとつともいえるのだ。

意外と知られていないが、“なにかのとき”にもっとも発見してもらいやすい色は、ブルー。このようなブルーは「自然にはない」色であり、ヘリコプターで上空から捜索していると、いちばん目に付く色なのだという。山中の山小屋あたりでときどきブルーシートが使われているのを見かけるが、それは破れた破片だとしても、なんだかとても目立つものだ。

同じ理由で、例えば遭難して意識不明で倒れているとき、岩場で滑落して崖下やヤブのなかに落ちてしまったときなど、ブルーならば捜索隊にも発見されやすい。もともとレインウェアというものは事故を起こしやすい悪天候時に着るものであり、安全性を重視する僕はできるだけブルー、もしくは同様に目立つレッド、他の色の場合でも発色が良い派手なものを着るように心がけているのである。

フロントはダブルファスナー。このディテールも僕好み

色のことばかり書いてしまったが、素材の機能性にも触れておこう。モデル名の「50000」は50,000g/㎡/24hというすばらしい透湿性を意味し、耐水圧は20,000mm、しかもストレッチ性。レインウェアとして普通に使うには、十分すぎる。

そして個人的には、フロントのファスナーがダブルになっているのが非常にうれしい!本当に暑いときは首元だけ閉じ、あとは大きく開いて風を取り込むようなこともでき、なにかと使い勝手がいいのである。すべてのレインウェアがダブルファスナーだといいのに。進化する浄水器の最新型。ハイドラパック/フラックス+1.5Lフィルターキット

ソフトボトルとフィルターのセット販売。フィルターは単体でも購入できる

僕は北海道を愛している。毎年少なくても2週間、多いときは1か月以上も滞在し、向こうの山々を歩き、海や川で漕いだりしているのだが、そんなときに大活躍するのが浄水器だ。あちらの山の水にはキタキツネなどが媒介するエキノコックスという寄生虫の卵が含まれていることがあり、浄水器が欠かせないからである。

また、最近は本州の山でも水場があやしく思えることが多くなってきた。シカやイノシシが増えて、水場が汚染されつつあることに加え、マナーを守らない人間も若干見られる。ある山では、沢水が流れる水場の近くに「大」がしてあった。まさか、シャワートイレ代わりにお尻を洗ったりはしていないとは思うのだが……。

ブルーのケースの内側に見える白いものが、繊維状のフィルター

この連載の前回でも紹介したように、僕はエマジェンシーセットの中にも浄水器を入れ、つねに持ち歩いている。それ以外にも、ボトルタイプや吊り下げ式などいくつものタイプを用途によって使い分けており、そこに今年から加わったのが、このハイドラパック「フラックス+1.5Lフィルターキット」というわけである。

ボトルはソフトだが、上部だけは硬く、その部分に持ち手がついている

最大の特徴は、なんといっても浄水のすばやさだ!ボトルに水を入れて逆さにするだけで水が流れ落ちてくるほどフィルターは高機能。手で握って圧力をかければ、水がビュッ~と吹き出してくる。一昔前の浄水器に比べれば、軽く数十倍の速さだ。以前のイメージで、浄水器は「遅い」 「圧力をかけるのに疲れる」 「構造が複雑で邪魔」と思っている方は、このような最近のハイスピード浄水器をぜひ使ってみていただきたい。

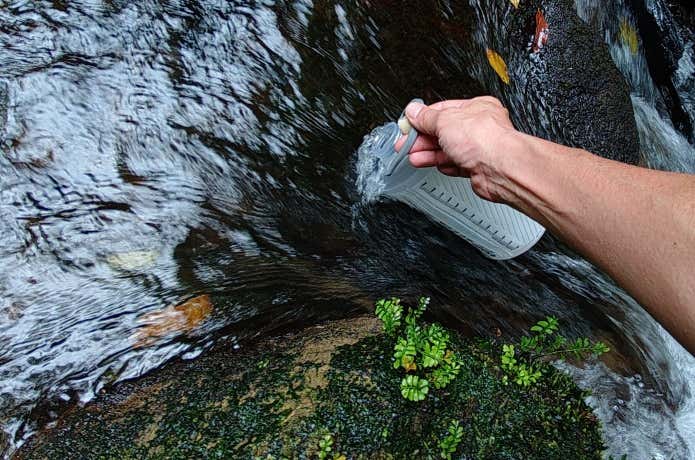

持ち手があるから、こんな感じで流水からも汲みやすい!

この“キット”のボトルの大きさは1.5Lなので、数人分を一度に浄水するのには向かないが、同社には最高で10Lのソフトボトルもあり、フィルターをそちらに付け替えて使うこともできる。ただ、山中を歩いているときに途中で冷たい清水を汲み、その場で一気に飲み干す……なんていう場面には、やはりこれくらいの容量のボトルがちょうどいい。

フラックス+1.5Lフィルターキットのよさは、浄水器としての機能性だけではない。ソフトボトルは尖ったものを突き刺しても簡単には破れず、巨漢が踏みつけても破裂しないほど超頑丈。超薄手のフィルム状素材のボトルよりも少々重くはなるが、圧倒的に長く使える。バックパック内で水漏れする恐れもなく、安心だ。僕の山道具は「軽量性よりも丈夫で長持ち」という点で探すことが多い。そういう意味では完全に合格だ。

じつは今日もこれから、今年3回目になる北海道へ向かう。もちろんフラックス+1.5Lフィルターキットも他の道具といっしょにパッキングしている。

どれもまだ使い始めたものばかり。本当の真価は、これから判断!

そんなわけで、計4点。じつはこの記事のために8点用意しておいたのだが、それらについても書き始めると、いつまでも書き終わらないようだ。だから、残りのものに関しては、また次回以降に紹介したい。

こちらは、次回以降に取り上げる予定のファイントラック「ラミースピンニットシャツ」

先ほど述べたように、先日、このYAMA HACKで「“これで十分!”という考え方で選ぶ! 軽くはなくても、リーズナブルなテント」という記事を書いた。そこでも触れたように、最近のご時世で山道具の価格は高騰する一方だ。

本来、山道具というものは「いろいろなモノを使ってみて、ときに失敗したりもしながら、自分のスタイルや考えにいちばん合ったものを探していく」ことが大事だ。しかし、これだけ値段が高くなってしまうと、そう簡単に失敗なんかしていられない。この記事を含め、ウェブ上の情報も有用だが、モノをリアルに手に取って触れてみたときのダイレクトな印象にはとても敵わないのが事実。できるだけ失敗しないためには、実際にショップで手に取って、自分の目で確認するのがおすすめだ。

高橋 庄太郎 Shotaro Takahashi

山岳/アウトドアライター。仙台市出身。高校の山岳部から山歩きを始め、登山歴は35年以上に。好きな山域は北アルプスでテント泊山行をこよなく愛し、北海道の深山や南の島のジャングルにも通い続けている。近年はイベントやテレビへの出演が多く、アウトドアメーカーとのコラボレーションでアウトドアギアもプロデュース。著書『トレッキング実践学』(ADDIX)『テント泊登山の基本テクニック』(山と溪谷社)、共著『“無人地帯”の遊び方』(グラフィック社)など執筆した著作も多い。

Instagram|@shotarotakahashi