山岳遭難事例から学ぶ、春山における気象判断の重要性

今月末に控えた春の大型連休中に、北アルプスや八ヶ岳など長野県内の高山で登山を計画している方もいらっしゃるかと思います。

この時期は、都市部では初夏を思わせるような陽気になることもありますが、北アルプス等の県内の標高の高い山域には雪が残り、ひとたび低気圧や寒冷前線が通過すれば、真冬のような猛吹雪に一変します。

気象条件は、登山の安全を左右する大きな要因の一つです。とくに変化の激しい春では、気象判断は極めて重要な意味を持ちます。

今回は、これまで大型連休中に発生した遭難事例を題材に、春山における気象判断の重要性について考えたいと思います。

「氷に覆われたザック」が物語る、気象遭難の怖さ

この写真は、平成24年5月3日に北アルプス白馬岳で発生した遭難現場で撮影されたものです。

写っているのは登山用の中型ザックです。ザックのボトム方向から撮影されたものですが、ウエストベルトやショルダーベルトがすべて「氷漬け」になっています。

この遭難は、白馬岳登山のために入山した九州地方の6人パーティが、栂池方面から白馬岳へ向けて稜線を行動中、低気圧の通過に伴う天候の悪化につかまり、結果的に6人全員が亡くなってしまうという非常にショッキングな遭難事例で、これまでも雑誌や書籍等でもたびたび取り上げられているため、ご存じの方も多いのではないかと思います(とくに長野県の山岳遭難防止アドバイザーも務める羽根田治氏の著書『山岳遭難の教訓』では、「ゴールデンウイークの低体温症」の章でこの事例を取り上げ、関係者への聞き取り等をもとに詳しい事例検証がされています)。

写真に写っているザックの近くで亡くなった6人の遭難者も発見されましたが、いずれも荒れ狂う風雪に力尽きたように行き倒れた状態で発見され、風上側の体表がザック同様に分厚い氷で覆われており、救助活動に従事した隊員も言葉を失う光景だったそうです。

平成24年の春の大型連休は、北アルプスでは白馬岳の事例の他にも、行動中にこの天候の急変により命を落とした登山者が多数いました。連休の初日という曜日並びも影響したかもしれませんが、写真のザックが物語るように、それだけ天候の悪化が急激かつ強烈だったと言えるでしょう。

「気象遭難」という言葉がありますが、多くの登山者が入山する春の大型連休期間中は、これまでも気象に起因する大量遭難がたびたび発生しています。

ひとたび荒れれば厳冬期へ逆戻り……

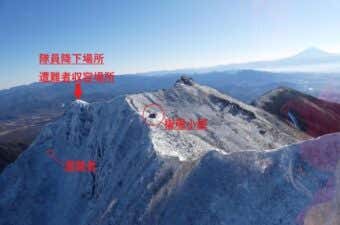

写真は、多くの登山者が憧れる北アルプスの名峰「槍ヶ岳」。この写真が撮影されたのは3年前の令和3年5月4日です。

この年の大型連休は、期間中(4月29日から5月9日までの11日間)に長野県内では14件の遭難が発生し、死者6人を含む15人が遭難しました。

なかでも槍ヶ岳で発生した遭難は、5月3日に槍ヶ岳登山のために岐阜県側から入山した男性3人が、槍ヶ岳へ続く稜線付近で猛吹雪に捕まり、3人とも滑落や低体温症により亡くなってしまうという大変痛ましい遭難でした。

この写真は、5月4日にその遭難事案の救助に向かった県警ヘリの機内から撮影されたものですが、その背後の山々も含め、まるで厳冬期のような様相を呈しています。

普段の生活圏が都市部の市街地であれば、このような光景を想像することは難しいかもしれません。

しかし、春の北アルプス等の高山は、写真のようにいまだに雪に覆われており、そこでの登山には、入念な準備と確実な技術、慎重な判断が求められることを理解していただきたいのです。

まとめ|今回の事例から見えた、春山における気象判断の重要性

◆残雪期の北アルプスは、まだまだ雪山

・標高が高いエリアでは、多くの雪が残っている

・天候が安定しにくく、急に荒れることがある

・気温が上がるので、全層雪崩などのリスクがある

◆余裕を持った登山計画を立てるとともに、悪天候が予想される場合には中止の判断を

◆必要な装備を揃えて、事前に使い方の確認やメンテナンスを

最新の気象情報の確認を

天気予報を見ていると、

「低気圧が発達しながら通過……」

「寒冷前線が通過……」

「前線が通過後は寒気の流入……」

といったフレーズを時々耳にしますが、登山をする上でこれらのフレーズは、絶対に聞き逃し(見落とし)てはいけません。とくに春山は、寒気の強さや標高にもよりますが、今回取り上げた2つの事例のように命に関わる危険な気象条件になることがあります。

自然の猛威は、時に我々の想像をはるかに超えて襲い掛かります。登山前は必ず最新の気象情報を確認し、とくに低気圧や寒冷前線の通過が予想される場合は、登山の中止も含め慎重な判断をして、安全な登山を心掛けていただきたいと思います。