山岳遭難事例から学ぶ、冬山での行動計画の基本やビバーク装備の重要性

冬季の八ヶ岳連峰は、一般的な冬山登山からアルパインクライミングやアイスクライミングまで様々なジャンルの登山が楽しめることに加え、冬季も営業をしている山小屋が多いことやアクセスの良さ、北アルプスと比べると比較的天候が安定している等の理由から、週末ともなれば多くの登山者やクライマーで賑わう人気の山域です。

一方で山岳遭難の発生も多く、今年1月と2月の2か月間で発生した33件の遭難のうち、13件(約4割)は、八ヶ岳連峰で発生しています。

今回は、2月中旬の三連休初日に天狗岳周辺で相次いで発生した山岳遭難を事例に取り上げ、

冬山での行動計画の基本やビバーク装備の重要性について考えたいと思います。

日没後に3件の救助要請。天狗岳周辺にて、道迷いや疲労による遭難が発生

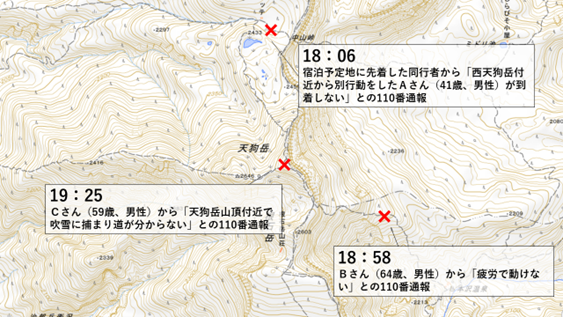

三連休初日の2月10日、午後6時を過ぎてから警察本部では3件の山岳遭難の110番通報を受理しました。発生地は、いずれも八ヶ岳の天狗岳周辺でした。

- 18:06

- 宿泊予定地に先着した男性から「西天狗岳付近まで一緒に登っていた仲間(Aさん41歳)が到着せず、連絡も取れない」との通報

- 18:58

- 根石岳から本沢温泉へ下山中の男性(Bさん64歳)から「疲労で動けない」との通報

- 19:25

- 天狗岳付近を登山中の男性(Cさん59歳)から「吹雪で道が分からない」との通報

この日の日中の天狗岳一帯は晴天に恵まれていたようですが、日本海を通過する低気圧の影響により、日没から夕方にかけて、天狗岳の稜線付近は天候が悪化しました。

二方面から の地上捜索

最初に 同行者から通報を受けたAさんとは、その後も一切連絡が取れず、Bさんとも初回の通報以後、連絡が取れなくなり、Cさんとも途中から連絡が取れなくなってしまいました。

管轄の警察署では、翌日の早朝から捜索救助活動を開始し、警察、遭対協により編成された地上部隊が茅野市側、佐久市側からそれぞれ入山しました。

地上部隊がAさんを発見、無事救助

渋の湯温泉から入山した地上部隊が、黒百合ヒュッテを過ぎて天狗岳に向けて捜索を行っていたところ、8時12分に「天狗の奥庭」付近で、前日から同行者と連絡が取れなくなっていたAさんを発見しました。

Aさんは、ツェルトやエマージェンシーシートは携行していませんでしたが、風をよけられる大きな岩陰を見つけ、ダウンジャケットを着込み、もともとテント泊予定だったため携行していた寝袋に入り込んで一夜をしのいでいたのでした。

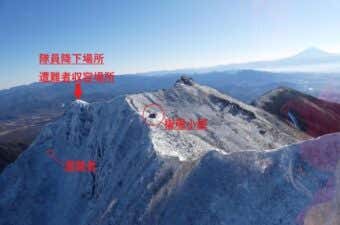

Aさんがビバークをしていた「天狗の奥庭」は、平坦な台地状の地形が広がり、視界不良時は現在地を見失いやすい場所で、過去にも冬の吹雪の際に行動不能となる遭難が発生している場所でした。

Aさんが身を寄せていた岩陰

Aさんによれば、「西天狗岳の手前辺りで自分のペースが上がらないことから同行者と黒百合ヒュッテで落ち合う約束をして別れた。その後、午後3時半頃、東天狗岳に到着し、黒百合ヒュッテに向けて行動していたところ、徐々に視界が悪くなった。最終的にビバークを決意したときには殆ど回りも見えずトレースも分からないくらい視界が悪化した」とのことです。

Aさんは、それまでビバークの経験はありませんでしたが、風を避けられる大きな岩陰を見つけ、保温性の高いダウンジャッケトやシュラフを使って防寒対策ができたことが、翌朝まで体力の消耗を防げた要因だったと言えます。

Bさんを発見するも……

Bさんの救助に向かう地上部隊

一方、根石岳から本沢温泉に向けて下山中に行動不能となったBさんについては、地図アプリの軌跡情報が把握できたことから、軌跡情報を基に地上部隊が本沢温泉から深いラッセルをしながら尾根を登り、合流を目指していたところ、10時40分頃、夏の登山道から外れた樹林の中で、意識不明の状態で座り込んでいるBさんを発見しました。

現場は樹林が密集しており、その場からはヘリでの救助が困難なことから本沢温泉までストレッチャーで搬送し、その後、県警ヘリで救助しましたが、残念ながら死亡が確認されました。

Bさんは、防寒着やツェルト等の装備は携行しておらず、長時間行動による極度の体力の消耗に、装備面での不足が追い打ちをかけ、八ヶ岳の厳しい寒さがBさんの命を奪ったのではないかと推測されました。

Bさんが行動していた天狗岳と根石岳を結ぶ稜線は、鞍部状になっており、地形的に風が収束し、強風が吹き抜ける場所で、過去にも冬季に日没後まで行動していた男女の登山者が、猛吹雪の中で行動不能となり凍死するという痛ましい遭難が起きている場所です。

県警ヘリがCさんを発見、地上部隊が合流して救助

Aさんの発見後、Aさんに付き添って下山をする隊員を除いて、引き続き安否の確認ができていないCさんの捜索を続行しました。

Cさんについても断片的ですが地図アプリの軌跡情報を入手することができ、軌跡情報から天狗岳山頂から北西の沢に向かって移動している状況が推測されました。

地上部隊が天狗岳山頂から捜索を開始したところ、雪面に1本のトレースを発見し、時を同じくしてCさんの救助に向けて上空を飛行中の県警ヘリからもルートを外れて行動をする単独登山者の姿が確認され、直ちに地上部隊にもその情報が共有されました。

ヘリから確認されたCさん

地上部隊がトレースをたどっていくと、やがてCさんと合流することができました。救助隊員と接触時、Cさんは、片方のオーバー手袋を紛失しており、応答や動作が緩慢で明らかに正常な状態ではないことが見て取れたそうですが、Cさんは、その時の状況について「ヘリコプターが飛んでいることは分かったが、自分が遭難しているという自覚はなかった。救助隊員に声を掛けられ『自力での歩行ができていない。正常な状態ではない』と指摘されてようやく自分が遭難していることを自覚した」と振り返っています。

接触時のCさんの状況

Cさんは、Bさんの救助活動を終えた県警ヘリに救助されて医療機関に搬送されましたが、病院で診察を受けたときの状態は、「体温30度、低血糖状態」で極めて危険な状態だったことが明らかになりました。

おそらく低体温と低血糖の影響で正常な判断能力が失われていたのではないかと推察されます。

Cさんは、ツェルトやエマージェンシーシート等は携行しておらず、さらに携行していたバーナーのヘッド、保温ボトル等を紛失してしまいましたが、保温性の高いダウンジャッケトを着用していたことや樹林帯まで標高を下げたことなどが功を奏し、危険な状態でしたが生還することができました。

遅かった入山。遭難者の共通項

今回の遭難について、その後の聞き取り等によって明らかになったのは、亡くなられてしまったBさんも含め、いずれも入山時間が遅かったということです。

Aさんは午前10時頃に唐沢鉱泉から入山、Bさんは午前11時頃に桜平から入山、Cさんも午前11時頃渋の湯温泉から入山しており、その後の行動を考えれば、いずれも3、4時間早く入山する必要があります。結果的に3人とも日没近くまで稜線付近での行動を余儀なくされ、そこに疲労や天候の悪化という悪条件が重なり、行動不能に陥っています。

Aさんが「久しぶりの冬山でアイゼン歩行に苦労し、思ったよりペースが上がらなかった」と振り返っているように、無雪期であればまだしも、冬季は積雪や凍結等の登山道のコンディションによって所要時間が大きく変わることがあるため、余裕を持って行動をするためには、入山時間を早めるか、遅くにしか設定できないのであれば初日の行動は短めに設定すべきでしょう。

天狗岳山頂付近 視界不良時は現在地を見失いやすい

また、森林限界を超えた場所では、今回のような吹雪による視界不良や低体温症に陥るリスクが高くなるため、八ヶ岳のように稜線付近が森林限界を超えるような山域では、天候や日没時間、残りの行程や自身やメンバーの疲労度などを考慮し、森林限界を超えるか否かを慎重に判断していただきたいと思います。

まとめ|今回の事例から見えた、冬山での行動計画の基本やビバーク装備の重要性

◆早出早着を基本に、入山時間を早められない場合は行動時間を短く設定する

◆天候や日没時間、残りの行程や自身やメンバーの疲労度などを考慮し、都度、今後の行動計画を慎重に判断する(稜線付近が森林限界を超えるような山域はとくに注意)

◆ビバークに必要な装備の携行はもとより、ツェルトの設営や雪洞の作り方をはじめとしたビバークの方法を事前に必ず練習しておく。また、暖をとったり湯を沸かしたりするバーナーや防寒着、食料など、万一のときに夜を越せる準備を万全に

アクシデントは突然に……

今回の3つの事例の中でビバーク態勢を構築し、翌日も自力で下山できたのはAさんのみです。Bさんは残念ながら亡くなられてしまい、Cさんも一歩間違えれば命を落としかねない危険な状況でした。

遭難の原因に多い捻挫や下肢の骨折で命を落とすことはまずありませんが、怪我が原因でその場から「動けなくなること」は、状況によっては深刻なリスクになります。とくに過酷な自然環境下で行われる冬山登山では、それが生命に関わる重大なリスクになります。

我々は、怪我以外にも今回のような天候の急変や体調不良などにより、順調だった登山が突如としてピンチへと一転した事例をこれまで数多く目にしてきました。

日帰りの予定だから……

山小屋に泊まるから……

どうせ使わないし、荷物になるから……

パトロール等で話をすると、時々このような理由でビバーク装備の携行を省いている方を目にします。遭難してから後悔することのないよう、今回の事例を教訓として登山のリスクを認識し、アクシデントへの備えを持って入山していただきたいと思います。