今シーズン、半数以上が「ひぃ~危なかった……」な体験をしていたことが判明!

撮影:YAMA HACK編集部

今年も残りわずかとなりました。今シーズンもたくさんの山に登れましたか?

美しい自然に新鮮な空気、山頂からの絶景やおいしい山ごはん……登山の醍醐味をたくさん味わったのではないでしょうか。

しかし、楽しいばかりが登山ではありません。大自然の中へ踏み込むからこそ、あらゆるリスクがつきまとうのも登山の一面。先日、YAMA HACKで実施したアンケートの結果を見てみると……

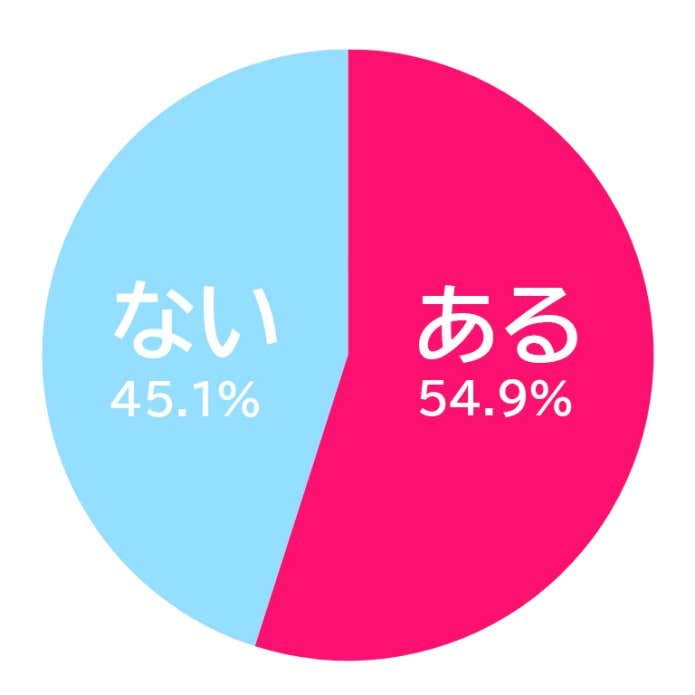

2023年の山行で「やらかしてしまったこと」や「ヒヤッとしたこと・ハッとしたこと」はありますか?

▲回答数:264人(ある145:ない119)

実に、回答者の過半数がヒヤリハット体験をしていたことがわかりました。そこで!

今年の反省は今年のうちに。みんなの“やっちまったエピソード”を大公開

実際にどんな「うっかり」や「失敗」をしてしまったのか、“あるある”なエピソードをピックアップ!アンケートの回答で多かった順に紹介します。

▲ヒヤリハット体験のうちわけ

みんなの体験談を教訓にして、来年も思いっきり山遊びを楽しみましょう!

まさかの大怪我も!転倒や滑落でヒヤリ

今回のアンケートで最も多かった回答が、転倒・滑落に関する体験談。そのほとんどが「下山中」に起きたものでした。

出典:PIXTA

下山中の下り道で足を滑らせて、前のめりに転倒。前歯が木に当たって、1本折れてしまいました。

下山の際、登山口まであと少しのところでつまずいて転んてしまいヒヤリ。

幸い膝の打撲だけだったので自力で歩行でき、無事に下山できました。

下山中に転倒したものの無事に下山して帰宅。しかし1週間経過しても痛みが取れず……。

まさか、ひょっとして……案の定、骨折の診断。7月だったため、これから楽しもう!の時期で、悔し涙のシーズンでした。

雪のある時期の赤城山で、下る際に登る人とのすれ違いで渋滞が発生。

すごく狭いけど、木の間を通ればショートカットして渋滞箇所を避けて歩けそうと思い、狭い木の間を通ろうとしたら……

自分のパンツの裾にアイゼンを引っ掛けて転倒、ほんの少しだけ斜面を滑り落ちました。

下山時はとくに、登頂の達成感による気の緩みや蓄積された疲労、時間に余裕がなくて焦って行動するなど、なんてことのない道でも転倒してしまう原因がたくさん潜んでいることがわかります。

体力、気力、時間にゆとりのある計画を立てることの重要性を再認識させられますね。登山靴のソールや靴紐といった道具の状態の確認や、悪路での歩行技術の見直しもしておくと安心です。

【知っ得】 転倒の原因は複雑多岐!安全・快適に歩く極意

引き返して本当によかった~!道迷い・道間違いでヒヤリ

同じ道でも登りと下りで景色が変わるので、うっかり分岐を見逃しがち。また、前を行く登山者について行ってしまって目的の方向を間違えたり、踏み跡に頼りすぎて獣道に迷い込んでしまったりすることも。

出典:PIXTA

下山時の道間違い。登山道が急に曲がっている所を見落としてそのまま直進。途中で気づいて事なきを得ました。

途中、同じ山小屋に向かっている人と話をしながらついて行ってしまい、道迷いしそうになりました。

落ち葉に隠れて踏みあとが見えず、危うく獣道をさ迷うところでした。

✕印を見落とし、コースではない踏み跡を進んでしまい……急なガレ場に出て初めて道を間違えたことに気づき、引き返しました。

冬ルートでGPSの現在地が出ないトラブル。そのまま進んで道を間違え、戻ろうにも雪で滑りそうなところに。

斜面でアイゼンを付けて戻れましたが、アイゼンを出す時にザックを落とさないか、アイゼンを落とさないか、諸々手に汗を握る時間でした。

回答者さんのように、道を間違えたことに気づいたら、わかるところまで来た道を引き返すことが基本の考え方。しかし、状況によっては原則どおりにはいかないことも多々あります。

分岐や不明瞭な場所では、しっかり地図と照らし合わせて現在地と進むべき方向を確認し、道迷いを未然に防ぐことがなにより重要です。周囲を観察しながら歩くようにするのも◎。

【知っ得】 もう迷わない!登山前・登山中の準備と心得

▶読図に関する記事をもっとみる

こ、こんなはずでは……。体調不良でヒヤリ

下界だったら“少しくらい大丈夫”ということでも、山ではあわや遭難という事態に!

出典:PIXTA

テント泊山登山へ行く前夜、期待感からか眠れず睡眠不足でしたが、その分テン泊でグッスリ眠れると思いきや、一日目テン場まで移動、テント設営、食事後、まったく眠れず。

二日目そのまま山頂アタックになってしまい疲労困憊。体調管理不足は事故につながる危険を感じました。

真夏の低山での熱中症に。経口補水液、スポーツドリンク、塩タブレット、急冷パックで事なきを得ました。

大量の汗で水分が奪われたせいか、夏山で足がつってしまいました。芍薬甘草湯を飲んで回復し、無事に登頂して下山はできましたが、対策しっかりしないと怖いなと思いました。

初めての富士登山にて。高山病に気をつけないといけないのにテンションが高くなってしまい、スイスイと登ってしまった挙句、高山病に……。本八合目の山小屋で登山を諦めざるを得なくなってしまいました。

悔しくて仕方なく、どうしても富士山に登りたかったので、1ヶ月後にリベンジ。今度は深呼吸しながらゆっくり登って、無事に登頂できました。

「寝不足のまま登山へ」「気持ちが高まっていてオーバーペースに」「水分や塩分の補給が不十分」……どれも熱中症や高山病になるリスクを高めてしまう行動ですが、うっかりやってしまいがちですよね。

体調が悪くなってから気づいても手遅れで、行動不能になってしまう場合もあります。まずはしっかりと睡眠時間をとること。行動中は無理のないペースで歩き、水分やエネルギー・栄養補給、レイヤリング等での体温調節や日差し対策を意識的かつこまめに行うこと。お酒が好きな方は、飲み過ぎにも注意です。

【知っ得】 専門家が伝授!コンディションを整えるコツ

えっ、うそ?雪!? 天候の急変でヒヤリ

山の天気は変わりすいと言いますが、秋は天気が崩れると真冬のような気象条件に一変してしまうことも。今年の10月初旬には、まさにそんな日があり、実際に低体温症による行動不能遭難が発生しています。

撮影:YAMA HACK編集部

小屋に泊まっていたのですが、急な天候不良で雪が降っていて、滑る道を帰らねばならないということに。

予報では雪のことは言っていなかったので失敗でした。

10月の一週目に奥北アルプスを縦走した時のとこ。天気が荒れるのはわかっていたけど、雪が積もるとはまでは予測せず……雪山道具を持って行きませんでしたが、雪が降って積もってしまいました。

10月初旬紅葉を楽しみに岳沢を登ったものの降雪。そしてその準備をしておらず撤退する羽目に。

「せっかく来たから……」の気持ちをグッとこらえて、回答者さんのように準備に不足があれば山行の中止や撤退の判断をすることが賢明です。

長野県山岳遭難防止対策協会(長野県観光部山岳高原観光課内)が原則毎週発行している島崎三歩の「山岳通信(第318号 令和5年10月17日)」の長野県警山岳安全対策課からのワンポイントアドバイスでは、『入山前に必ず天気予報を確認し「前線の通過」「寒気の流入」「冬型の気圧配置」等の用語があれば山は大荒れになりますので入山は控えてください』とのアドバイスをしています。

雨や強風も大敵!

雨が降り始めていたのに、小屋までのコースタイムが短かったためレインウェアを着ませんでした。

その結果、小屋のストーブに頼ることに……。

蝶ヶ岳ヒュッテのテン泊で、予報では翌日からだった強風が前夜から始まり、しかも台風並みの爆風になってしまいました。

「ちょっとくらいの雨なら大丈夫かな」とレインウェアを着なかったばかりに、結局びしょ濡れに……なんてことも“あるある”ですね。低体温症の対策では、「濡れないこと」「冷やさないこと」が大切です。

【知っ得】 まずはこれ!登山に役立つ天気の知識

▶気象・地形に関する記事をもっとみる

うわっ!置いてきちゃった……忘れ物でヒヤリ

致命的ではないもののないと困るものから、どう頑張っても代替えできないものまで。なにかしら忘れ物をしてしまったことが誰しも一度はあるのでは?

撮影:YAMA HACK編集部

夏に車の中に帽子を忘れて登山。サングラスを忘れて登山。メガネを前泊地に忘れて山小屋泊登山など、忘れ物が多いシーズンでした。

ソロ山行で、熊スプレーを忘れてきてしまいました。その上に、ココヘリもザックにつけ忘れました。

11月の焼岳でハードシェルを忘れました。幸い暖かい日だったので事なきを得ました。

3泊のテント泊で、ご飯の用意を2食分忘れてしまいました。小屋で買えるものは塩分が高いものが多くて、同行者に迷惑をかけました。

テントポールを忘れてしまい、急遽山小屋に泊まりました。

「一緒に使う道具や必ず持って行くものは、一か所にまとめて保管しておく」「自分だけの持ち物チェックリストを作って、準備時と出発前に確認する」「登山口までの道中で買った行動食などは、すぐにザックにしまう」といった忘れ物対策をしている方もいるようです。

みなさんが実践している、忘れ物をしないための工夫やおすすめの方法があれば、ぜひ教えてください♪

【知っ得】 意外と便利!忘れ物チェックリストを活用

詰めが甘かった……。装備や体力、知識不足でヒヤリ

あるあるすぎてドキッ!とするような体験談がずらり。事前にしっかり確認しておけば防げることばかりだからこそ、やってしまったことが悔しい思い出に。同じことは繰り返さないぞと思わせてくれます。

道具の状態をチェックしておけばよかった……

出典:PIXTA

靴のメンテナンスがきちんとできておらず、 山頂に着くやいなやソールが剥がれました。

携帯のモバイルバッテリーが故障していました。

久しぶりに雨具を使ったら、機能が低下していて雨具でなくなっていました。

雨が浸みてつらかったです……夏だったのが、せめてもの救いでした。

5月に実施した編集部の研修登山でも、雨の中での行動時の反省点として、「レインウェアのメンテナンス不足」があがっていました。

山行に必要な「道具の準備と状態の確認をセットで行う」、そして道具を長く愛用するためにも「使ったら洗う」を習慣づけたいところです。“道具のンテナンス日”をつくるのもひとつの手です。

【知っ得】 超簡単!山道具のメンテナンス

▶メンテナンス・修理に関する記事をもっとみる

ヤバい……水と食料が足りないかも……

出典:PIXTA

食料が少なすぎて、お腹ぺこぺこヘロヘロに……。

猛暑で予想以上に水分補給をしてしまい、水不足になりそうでした。

初登山の孫を連れて登ったときのこと。父親も一緒だったので、当然お昼ごはんを持参していると思っていたら(「山の上でのカップラーメンは美味しいよね」と言ってたので)、持ってきていませんでした。

頂上の小屋もその日はクローズド。

お湯をたっぷりもって上がっていたので、私が持っていたおにぎりと味噌汁を孫に食べさせ、父親にはタンパク質(スティックチキン等)とピーナッツバターのパンを食べてもらい、私はエナジーバーの行動食とお湯ですませました。

2時間の下山だったのでゆっくり省エネで。事前の打ち合わせ(食料、持ち物分担)は必須ですね。ご縁年の山、年男との登山だったので、忘れられない山行になりました。

多すぎても荷物になるし、少なすぎても足りなくなってしまわないか不安になるし……予備食も含めたちょうどいい量って難しいですよね。

一般的に目安とされる量を踏まえつつ、自分がどのような条件下でどのくらい消費したのかというデータを蓄積しておくと、同じような山行時の参考になります。

【知っ得】 バテ知らず!山での正しい水分補給と食事法

思っていたよりハードだった……

出典:PIXTA

縦走時に目的地までの道のりが確認していたよりハードで、予定を変更し近くの避難小屋で一泊。

翌日、昨日行く計画だった目的地まで歩き始めたら、そこもなかなかハードだったので、無理せず一泊して良かったと思いました。地図読みが未熟なために経験したヒヤリハットだと思います。

コースタイムの読み間違いで思ったより時間がかかってしまい、気が張りすぎて異様に疲れてしまいました。

時間に余裕を持っていたから良かったのですが、地図の見直し等をきちんとしておけば良かったなと反省しています。

コロナ明け一発目の山行。難易度はそれほど高くない岩稜で下山時にバランスを崩し滑落しそうになりました。

また、体力もなくエスケープルートで下山しました。

登山を始めて最初の山で、体力も何も考えずにがんがん登って途中でバテてしまいました。

頂上まで行くのに汗だくになってしまい、大変な失敗でした。

下山の時、スピードを上げ過ぎてしまい……最後足がガクガクで歩けなくなり、時間を要してしまいました。

コースタイムだけで決めてしまったり、自身の体力を過信してしまったり……計画が甘かったなと感じた方も多いようです。一方で、時間に余裕を持って計画していたことや、きちんとエスケープルートを設定していたことが無事下山に繋がっていました。

「地図を読む」というのは、行動中だけでなく計画時にも大事なポイント。地形を把握することで、危険箇所や時間がかかりそうな箇所の把握、エスケープルートの設定にも役立ちます。

【知っ得】 登頂成功のカギ!計画時に押さえておきたいポイント

脱・遭難予備軍!2024年も安全で楽しい登山を

撮影:YAMA HACK編集部

警察庁が公表した『令和5年夏期における山岳遭難の概況』によると、みなさんのヒヤリハット体験談として多く寄せられた「転倒」と「道迷い」は、なんと遭難原因の1位と2位。大事には至らなかったけれど、あわや遭難という状況だったことになります。

失敗ものちの登山に活かされているはずですが、痛い目にあわないに越したことはありません。

何事もなく楽しい登山で終わった場合、自身の山行を振り返ることはあまりないかもしれませんが、ほかの登山者の事例を知り、自分だったらどんな対策するかを考える機会を持つことで、来年もみなさんが安全に登山を楽しめることをYAMA HACK編集部は願っています。

アンケートにご協力くださりありがとうございました!良いお年をお迎えください。