アイキャッチ画像出典:PIXTA

暑さに負けにくい身体=熱を発散しやすい身体

出典:PIXTA(汗をかくことも重要な体温調整機能)

身体を正常な状態に保つため、人体には暑さや寒さを感じる環境でも体温を一定に保つ機能があります。外の気温に応じて体温が上がりすぎ、または下がりすぎないように調整する機能もそのひとつです。

暑い環境では、体は主に次の2つの仕組みで体温が上がりすぎるのを防ぎます。

・体の熱を外に逃がしやすくする、皮膚の毛細血管の拡張

・汗の蒸発とともに熱を奪ってくれる、気化熱の働き

気温や体温の上昇は、登山のように長時間に及ぶ運動では特にパフォーマンス低下の原因になります。また、暑さに慣れてない状態で急に酷暑の環境で運動すると、こうした機能が十分に発揮されず熱中症や暑さによるバテの原因になることも……。

涼しい空調が効いたオフィスで連日仕事をこなし、ようやく取得した休暇で「いざ夏山へ!」というのは、実はかなり危険なパターンなのです。

そこで暑さに負けない強い体をつくるのに効果的なのが、暑熱順化(しょねつじゅんか)トレーニングです。

暑熱順化=暑さに体を慣らすこと

四季がある日本では春〜初夏〜夏と徐々に気温が上昇するため、定期的に運動や外出をするだけでもある程度の暑熱順化が可能です。

しかし近年は4月〜5月でも真夏のように暑くなる日があり、熱中症で緊急搬送される人が増えています。これは急激な気温上昇に、身体が暑熱順化できていないことのあらわれといえるでしょう。

だからこそ、暑さに体を慣らすトレーニングの重要性は年々高まっています。暑熱順化をしておくと、毛細血管が拡張しやすく発汗も活発な身体になります。では、どのようなトレーニングをすればよいのでしょうか。

今回は、暑熱対策に関する研究もされている、独立行政法人日本スポーツ振興センターのハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)研究員・中村真理子さんに教えていただきました。

国立スポーツ科学センター スポーツ科学研究部門・中村 真理子さん

博士(スポーツ医学)。

2024年より同スポーツ科学研究部の副主任研究員を務める。

2009年から国立スポーツ科学センター(JISS)の研究員となる。

筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻博士課程修了。

JISSでは球技・水辺系競技の医科学支援・研究の統括、ハイパフォーマンスサポート事業生理・生化学グループリーダー、アスリートのコンディショニングに関する研究・開発等に従事。

2021年まで暑熱対策に関する研究プロジェクトのプロジェクトリーダーを務め、東京2020大会ではサッカー男子U-24日本代表チームに帯同し、暑熱対策支援に従事した。

実践!暑熱順化トレーニング

暑熱順化といっても特別なトレーニング方法を実践する必要はありません。

・ウォーキング

・ランニング

・サイクリング

・筋トレやストレッチなど適度な運動

などから日常生活で実践しやすいトレーニングを、無理のない範囲で汗をかきながら行なえばOKです。

目安は“ややきつい”と感じる運動強度で、30分程度から。まずは2週間継続

中村さん

暑熱順化に適した運動強度の目安は、専門的には最大酸素摂取量(Vo2max)を基準にした強度などもあるのですが、一般の人がこれを測定できる機会はなかなかありません。

そこでおすすめなのは、RPE(主観的運動強度)を目安に運動することです。

RPE(主観的運動強度)は、運動中の自覚的な疲労感の程度を評価する指標。個人の感覚に基づいて、自身の体力に合わせた負荷設定ができます。

RPE(主観的運動強度)は、スウェーデンの心理学者ゲーア・ボルグによって提案された運動強度を定量的に評価するための尺度。Gunnar Borg (1998) 『Borg’s Perceived Exertion and Pain Scales』

中村さん

暑熱順化トレーニングでは、RPEが13(ややきつい)程度の運動を30分ほど実践するのがおすすめです。

ただし、いきなり無理をするのは禁物。低強度から段階的に、少しずつ時間を延ばしながら行ないましょう。

おおむね1週間~2週間程度継続することで、効果が得られるとされています。

トレーニング前の感覚と比べてみよう。楽に感じられたら◎

暑熱順化できたか(=効果が得られたか)を自身で判断するのは難しいのですが、実感できる変化もあります。

中村さん

同じ運動強度でも心拍数が上がりにくくなる、暑さを感じにくくなる等の変化で、トレーニングの効果を自覚できます。

例えば、トレーニングを始めたばかりの頃にややきつい(RPE13)と感じていた運動を同じ時間だけ行なっても、暑熱順化できるとウォーキング・ランニング・サイクリングで走破できる距離が長くなったり、心拍数が低く維持されたりします。

暑熱順化トレーニングの効果を持続するためのポイントと注意点

夏の登山で元気に活動するためには、身体が暑熱順化した状態をキープして臨むことが大切です。そのための注意点を確認しておきましょう。

3日以上連続のブランクをあけずにトレーニングするのがベター

中村さん

3日に1回程度、暑熱順化トレーニングを行なうことで、暑熱順化で得られた効果の減少を抑えることができます。

一度得られた暑熱順化の効果を維持するには、本番となる夏山登山までは、なるべく間隔をあけずにトレーニングすることが望ましいといえるでしょう。

とはいえ無理をしない!湯船にしっかり浸かるだけでも効果アリ

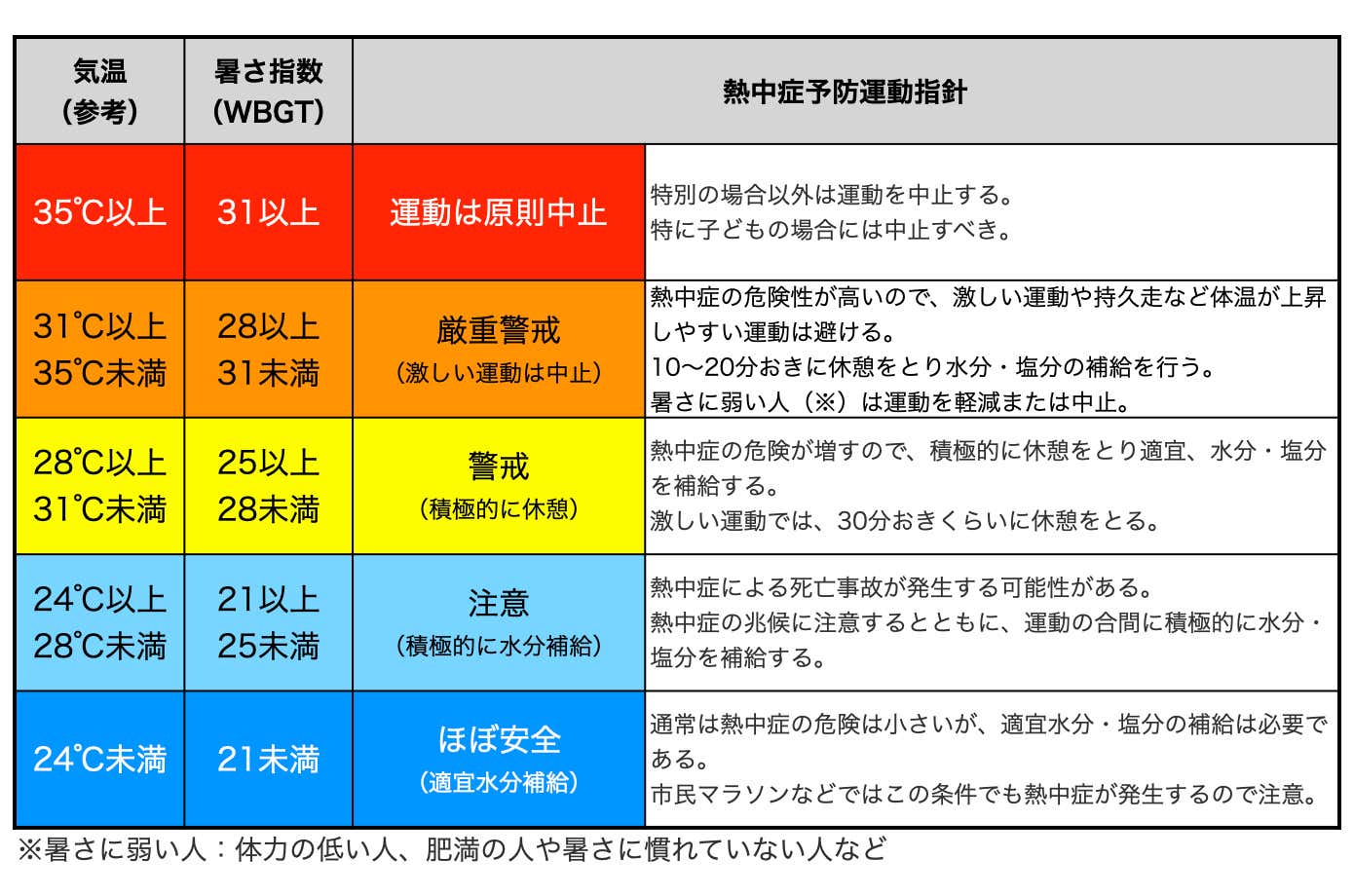

暑熱順化トレーニング中に、無理をしすぎて熱中症になってしまっては意味がありません。そこで基準にすべきなのが屋外の運動における熱中症予防の指針として教育現場などでも採り入れられている、暑さ指数(WBGT)です。

WBGTとは?

WBGT(暑さ指数)は、湿度や日射を含めた「体に感じる暑さ」の目安。環境省のサイトで毎日チェックできます。

環境省熱中症予防サイトでは日本全国の暑さ指数の実況と予測を公開しており、毎日チェック可能です。こちらで暑さ指数が厳重警戒を超える日は、屋外での暑熱順化トレーニングは避けるべきです。

屋外のトレーニングだけではなく湯船に浸かって積極的に発汗することも、有効な暑熱順化になります。

中村さん

40℃の湯船に30分以上浸かることで暑熱順化の効果を得られるという報告もあります。

ただし、のぼせやすい人は10分の入浴から始めるなどして、決して無理をしないよう注意しましょう。

体調と相談しながら、水分補給もしっかりと

中村さん

暑い期間に屋外でトレーニングする場合、体が暑さに慣れていない段階では熱中症のリスクが高くなるため、運動の強度を下げる、または時間を短くするなど、体調と相談しながらトレーニング内容を調整することが大切です。

あわせて、トレーニング時は汗の蒸発を妨げない通気性の良い衣服を着用して、運動中も水分補給や休憩をこまめに行なってください。

今年こそ”暑さに勝つ自分”へ!

夏山を楽しみきるための、たった2週間の下ごしらえ。登山中の熱中症対策だけでなく事前の暑熱順化トレーニングも採り入れて、今年こそ「暑さに勝てる自分」で、高所の絶景を手に入れましょう!