偶然を必然に

ところで田渕さんの文章に出合ったまだ若い私は、新卒で入社したばかりの小さなアウトドア専門商社を退職。OUTDOOR EQUIPMENTの編集長に、自分が抱いているアウトドア観を手紙に書いて、送りました。知らないことを、もっと知りたい。アウトドアの文化を幅広く勉強したいと考えた行動でした。

それが運よく雑誌が月刊化になるタイミングと重なり、すぐに編集部に入れさせてもらいました。しかも、編集部での最初の仕事は、田渕さんの連載記事の担当編集でした。

振り返れば、編集はもちろん、アウトドア経験も未熟。毎月、田渕さんの書いた文章を一番最初に読むことを楽しみにしていただけで、編集らしい仕事はなにひとつできずじまいでした。でも、田渕さんの文章に触れるほどにアウトドアな旅をもっと深く体験したいという思いが大きくふくらみ、3年も経たずにフリーランスのライターになりました。

私が旅人として巣立つ、または育つ後押しをしてくれたのは、間違いなく田渕さんの文章でした。

「バックパッキング教書」の教え

フリーランスになって、山旅、そして島旅をする機会が増えました。それまでアウトドア慣れしたライターさんやカメラマンさん、先輩編集者さんたちと出掛けることが多かった先に、ソロで向かうことになりました。

そこで、わかっているつもりになっていたことを正すため、改めて読み直したのが、OUTDOOR EQUIPMENTでも紹介されていた『メイベル男爵のバックパッキング教書』です。

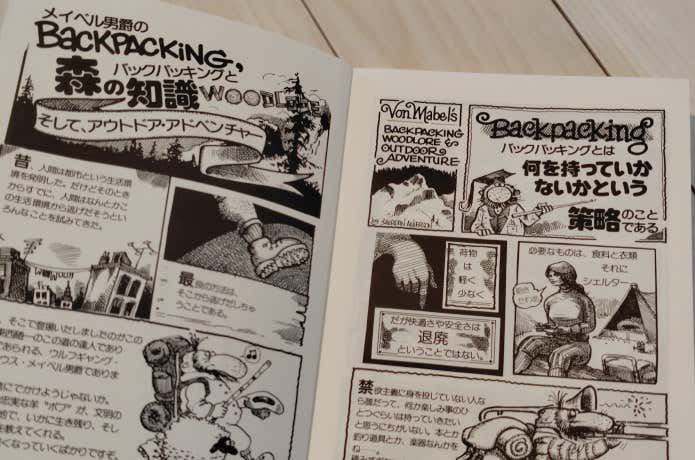

前半100ページがシェリダン・アンダーソンさんの漫画によるバックパッキングの考え方や方法、後半130ページが田渕さんによる日本のフィールド向けの脚注的なエッセイで構成された、バックパッキングのみならず、アウトドア・アクティビティを行うために知っておくべきことがまとめられた、基本の書です。

バックパッキングは、人類の旅の経験、英知の蓄積

バックパッキング教書は、初版が82年刊行なので、私が読んだ90年代半ば当時も、そして現在はなおのこと、紹介されている道具はクラシックです。でも、書かれているノウハウは古びてなく、いや、むしろ最新のスタイルと同じだったりします。

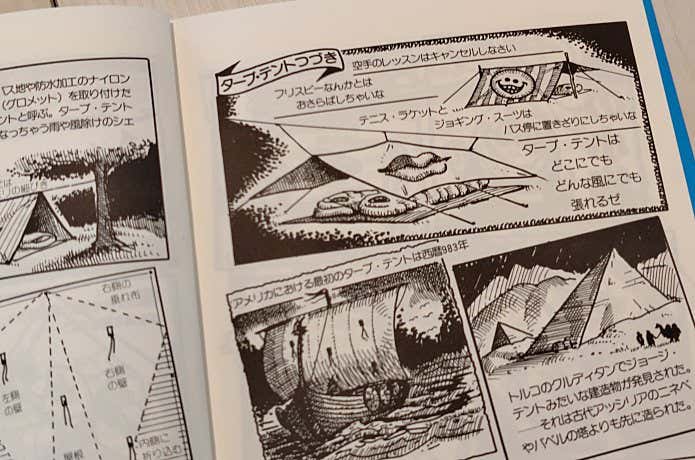

昨今、軽量化のため、自然をダイレクトに感じるために広まったU.L.ハイキングのスタイル。そのなかで活用されるタープ・テントもそのひとつです。バックパッキング教書では、スクェア型のタープを三角テントとして張る方法が解説されているんです(上画像がそのページの一部)。しかも細引きやペグを含む総重量は「せいぜい1キロ」で、杖(現在のトレッキングポール)で設営することを推奨。まったく、U.L.スタイルのタープ泊そのままです。

素材が進化した現在は「せいぜい500グラム」くらいが基準ですが、40年以上前に基準として書かれた「せいぜい1キロ」だって、テント装備としては今でもなかなかに軽いシステムです。

21世紀を生きる私たちが「新しい」と思っているアウトドアのスタイルや方法は、地球を移動、野外で過ごしてきた人類の経験の蓄積。そして多くの旅好き、アウトドア好き、冒険者によって磨かれてきたものといえます。

素材が変わり、道具が進化し、スタイルが多様化しても、荷物を背負って移動する旅(バックパッキング)の基本は、大きくは変わっていません。

だからバックパッキング教書は、ビギナーに適した解説書であるとともに、経験値を上げるほど、ヒントになる、理解が深まることが多く書かれた、アウトドア旅の古典的教則本といえるものです。

何を持っていかないかという策略について

さて、バックパッキング教書の核となる教えが、次のテキストです。

「バックパッキングとは何を持っていかないかという策略のことである」

(メイベル男爵のバックパッキング教書 p11から引用)

旅の準備というと、あれが必要、これも必要と、持っていくモノを考えがちです。でもこの教書は、持っていかないモノを考えなさいと言っています。

これはバックパッキングだけでなく、登山でも同じく、装備の取捨選択の基本的な考え方です。5回の登山で、使わなかった装備は、たぶん、きっと、その後も使うことはないでしょう。エマージェンシーキットやファーストエイドキットだって、必要そうなもので揃えるよりも、使わないもの、代用できるものを省いていけば、装備を軽くできます。

ただし、「何を持っていかなか……」のテキストの後のページでは、こうも書いてあります。

「初めて揃えたバックパッキングの道具が、完璧だったなんてことは、まず、ありえないことなのだ。自分で判断してよい道具が選べるようにになるためには、やっぱり時間と経験が必要なのだ。ましてや、自分自身の個人的な要求や好みに合ったものが、どんなものかをわかるようになるには……。」

(メイベル男爵のバックパッキング教書 p11から引用)

この文章を逆説的に解釈をすれば、時間と経験を正しく積むことができれば、「バックパッキングとは、自分好みを見つける旅」となると言えるでしょう。

自分がいちばん好きなもの

私はそう理解して、自分好みの道具選びと、自分好みの時間を過ごすことに、人生の半分を注力してきました。

気に入った山や島を何度も旅することで、自分に必要な道具、不要な道具を学び、自分が好きな道具、使いたい道具を装備して、気分のいい時間を過ごしてきました。

そうして今回、この記事を書くために、改めてバックパッキング教書を読み返してみて、驚きました。

読み返すまで、すっかり忘れていましたが、田渕さんは注釈のなかで、「真夏以外は、コットンのコーデュロイパンツ(p129)」、「真夏のアプローチはコットンのTシャツとショーツで行こう(p130)」と書いています。

理由は「一番好きだから、一番幸福な気分になれるから(p129)」。

当然、コットン素材は水を吸いやすいので、雨や露で濡れそうなときはレインパンツを着用、Tシャツとショーツで涼しくなってきたら防寒着をレイヤリングすることが必要だとも、書いています。そして、こんなことも。

「街と自然というものが、違うものだと教えられすぎた。大都会だって、一種の自然環境。真夏なのに、会社の中だけクーラーが効きすぎていればベストがあったほうがいい。山の上は平野部よりも、変化がちょっとオーバーなだけなんですよ。」

※メイベル男爵のバックパッキング教書 p129から引用

「バックパッキングとは何を持っていかないかという策略のことである」ならば、持っていかないほうがいいものの一番手は、自分の経験から導き出したことではない選択、つまり知識としてだけ身に付けたモノかもしれません。そして、好きなものは、漏れなく経験から導き出される選択です。だからそれが、常識や正解から外れていたとしても、持っていくべきモノといえるのです。

バックパッキングにおける自由とは

『ぼくは標高2500メートルの岩山の山頂のとある一角に、秘密のキャンプサイトを持っている。キャンプサイトといっても、それは四畳半くらいの平らな岩の上。夕陽がいつもきれいで見晴らしがすばらしい。好きな食べ物と水を持って、ときどきぼくはここへ寝にいく。ここはぼくのシークレット・ポイント。心を静かにして、地球がゆっくり今日も回って日が暮れていくのをぼくは眺めにいく。その岩の上に腰をおろしているだけで、ぼくは幸福な気分になれる。そこにいるだけで、元気が湧いてくるのがわかる。「この地球の上でただぼくは生きているだけだ。何を恐れることがあろうか……」」ってな強い心になれる。

あなたもそんな秘密の場所をひとつどうぞ。』

(メイベル男爵のバックパッキング教書 p215から引用)

山頂付近の秘密のキャンプサイト……SNS時代を生きる私たちは、そんな画像をアップしたらすぐに注意を受けることになります。でも、田渕さんが伝えたいことは、そこではないと思います。

「秘密」というのは、その良さに他の多くの人は気が付いていないけれども、自分はいいなって思えること、モノ、場所のこと。周囲に惑わされずに、自分の好きを貫いてみて!って、ことなんじゃないかと思うんです。

それを見つけると、山の上からも、人生からも、見える景色が変わってくるものだと思うんです。

バックパッキング教書の「はじめに」、または装丁の裏表紙にも、こうあります。

「そうよ、バックパッキングは自由を確かめることなんだわ。嵐が吹き荒れる山道をつき進んで、あてどなく彷徨ってみなさい……っていう命令なのよ。静寂に耳をかたむけ、山のてっぺんで独り酒に酔い、カケスに話かけて、詩人になって……バックパッキングはそんな素敵な酔狂の美酒に酔ってみることなのだ。」

うん、やっぱりそうです、田渕さんとバックパッキング教書は、自分の好きを、とことん楽しもう!と、誘っています。すでに私たちは、これまでの経験から山や自然という、好きを見つけています。だから、やるべきことは、素敵な酔狂の美酒に酔ってみることだけです。

それは好きな道具を使って、好きな場所を訪れて、好きな風景を見て、好きなだけ幸福な時間を味わう、行動の仕方なのだと思います。

それでは皆さん、よい山旅を!

晶文社 メイベル男爵の バックパッキング教書