計画書を頼りに

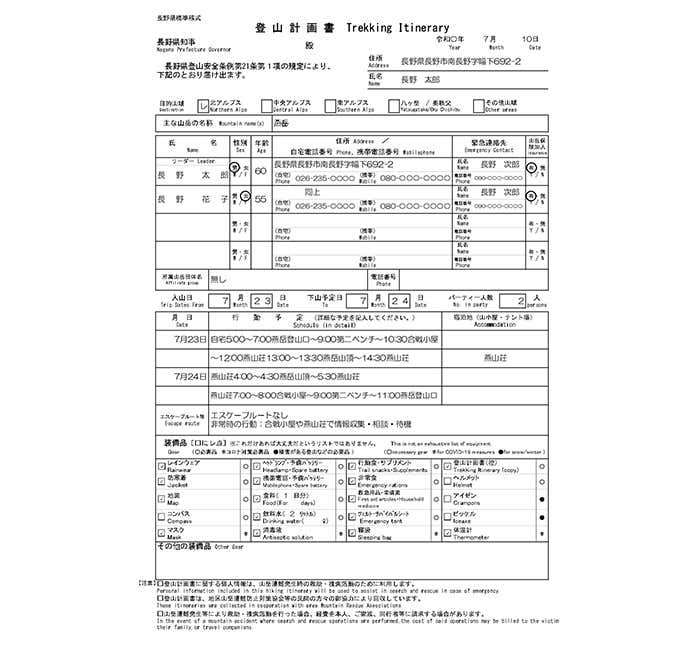

Aさんが自力での下山を試みている中、Aさんの家族は、日帰りで下山するはずのAさんから夜になっても連絡がなく、家族からの電話にも一向に応答がないことから、Aさんの身に何かあったのではないかと判断し、Aさんが家を出発する前に自宅に置いていった計画書を頼りに、午後9時55分に八ヶ岳を管轄する茅野警察署に通報をしました。

計画書によれば、午前4時に自宅を出発、午前6時に赤岳山荘駐車場出発、行者小屋、赤岳、地蔵の頭、行者小屋を経て、午後4時に下山予定となっていました。通報を受け、茅野警察署が確認したところ、赤岳山荘駐車上にAさんの車が駐車されていることが判明しました。

茅野警察署ではAさんが何らかのアクシデントに遭遇し、下山できなくなっている可能性が高いと判断しました。

翌日の天候が下り坂であったことから、警察本部と協議し、翌早朝からヘリによる捜索と地上部隊による捜索を同時進行で行なうこととしました。

雪上に残されたトレースと血痕

翌朝午前6時20分に県警ヘリ「やまびこ1号」が松本空港を離陸、午前6時32分に現場上空に到着し、捜索を開始しました。捜索を始めて間もなくして阿弥陀岳山頂南側の雪の斜面上に滑落痕を発見、同時に滑落痕の下部からコルへ向けて登り返すトレースと所々に残された血痕が確認されました。

トレースと血痕を追跡すると中岳を経て文三郎道へと続き、やがて樹林帯に隠れてしまいました。「やまびこ1号」は燃料の残量が少なくなったことから捜索を切り上げ現場を離脱しましたが、「トレースと血痕を発見」との情報は、時を同じくして付近を行動中の地上部隊にも共有されました。

捜索ヘリから発見された滑落痕と血痕

地上部隊が行者小屋付近を検索すると、小屋の付近にも血痕が確認され、南沢を美濃戸口方面に向かうトレースも確認されました。トレースは蛇行を繰り返し、時折膝をついているような痕跡が見受けられました。

地上部隊がトレースと血痕を追跡し、午前7時55分に登山ルートから外れた雪上に座り込んでいるAさんを発見しました。発見時のAさんは全身が濡れており、負傷した左足はズボンが裂け、大きく裂けた傷口からは血がにじみ出ている状態でした。救助隊員に対する応答も曖昧で、一見して危険な状態にあることは明らかでした。

雪原にうずくまるAさんを発見

後日、Aさんにこの時の状況について聞いたところ、「寒くて体の震えが止まらなかった。意識はあり、何か言っているのはわかったが、具体的な発語ができなかった」と振り返っているように、長時間行動の末、着の身着のままでオープンビバークをしたことで深刻な低体温症に陥っていたことが推測されます。

隊員らは、直ちに負傷部位の止血等の応急処置を行なうとともに、折りたたみ式の水筒を使った応急的な湯たんぽでAさんを加温し、お湯を飲ませるなどして回復に努めました。しばらくすると徐々に受け答えもできるようになり、程なくして発見の知らせを受けて再度フライトした「やまびこ1号」が上空に到着し、午前8時52分、Aさんを収容し、松本市内の病院に搬送して救助活動が終了しました。

登山計画書がつないだ命

今回の事例は、冬でも岩肌がむき出しの八ヶ岳の稜線で約100m滑落しながらも、雪のおかげで致命的な負傷を免れたという「運」に助けられた側面が大きい事案とも言えますが、携帯電話を紛失し、連絡手段を失ったAさんの窮地を救ったのは、出発前に家族に残した計画書だったと言えるでしょう。

前日の夜に残された計画書に基づいた家族からの具体的な通報がなければ、翌早朝のヘリ捜索や地上部隊の投入はできませんでした。そうなればAさんの発見は遅れ、南沢で一人動けないままさらに深刻な状態に陥っていたかもしれません。

スマートフォンの地図アプリ、登山者用発信器、衛星通信を利用した小型GPS通信機器など、近年の通信技術の進歩に伴って登山中の現在地を知らせる機器やシステムは急速に発達し、普及をしています。実際の遭難救助活動においても、それらが有効に活用され、早期発見、救助に繋がった事例も多数あるのも事実です。

しかし、そのような機器やシステムも今回の事例のように滑落によってスマートフォンを紛失したりすれば、全く効果を発揮しませんし、機器の故障やシステムトラブル、バッテリーの消耗等のリスクもゼロとは言い切れません。

Aさんは、日頃から登山に行くときは紙媒体の登山計画書を家族に託し、登山口のポストに投函して入山したそうですが、昨今はインターネットで手軽に提出できるようになっています。専用のポストが設置されていない登山口もあるため、長野県ではインターネットで提出し、印字したものを家族や友人に託すといった活用方法を推奨しています。

登山のリスクに向き合う

この春、長野県内では、単独で入山したまま行方不明となる事案が相次いで発生しています。捜索の結果、遺体となって発見されたケースもあれば、入山から数日、場合によっては数週間後に届出がなされ、有効な手掛かりに乏しく未だに発見されないケースもあります。メディアやSNSで喧伝される山の美しい景色や素晴らしい体験の裏側には、そのような厳しい現実があることをどうか忘れないでください。

また、そのような「最悪の事態」がご自身にも降りかかる可能性があることをどうか忘れずに、登山計画書の提出、共有、地図アプリの活用等できる対策を万全にして、登山を楽しんでいただきたいと思います。