腰が痛い……ならコレ試して!快適に登山するためのストレッチとケア

登山を快適に楽しむ上での大きなハードルとなるのが、身体の様々な部位の痛みです。歩くスポーツである登山では足や膝などの痛みに悩む人も多いですが、それらを支える腰の痛みは、悪化するとぎっくり腰のように日常生活すらままならなくなることも。

今回は、そんな大切な部位である腰の痛みにおすすめのストレッチやケアの方法を、体育学博士・健康運動指導士・登山ガイドなど多方面で活躍する安藤真由子さんに教えてもらいました。

2025/05/16 更新

本ページはアフィリエイトプログラムを利用しています。

-

監修者

ミウラ・ドルフィンズ

安藤真由子

ミウラ・ドルフィンズの低酸素室にて、登山者を対象とした低酸素トレーニングプログラムの開発と提供を行なう。また、登山を安全に行うための身体作りや、高山病対策などについて、各地で行なわれる講習会での講師も務めるとともに、山でのガイディングも行う。

登山ガイド、体育学博士、健康運動指導士、低酸素シニアトレーナー、登山医学会代議委員。2003 年自転車競技(ロード)ワールドカップ日本代表。

安藤真由子のプロフィール

-

編集者

YAMA HACK編集部

月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。

登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。

YAMA HACK編集部のプロフィール

-

制作者

山岳ライター・登山ガイド

鷲尾 太輔

登山の総合プロダクション・Allein Adler代表。登山ガイド・登山教室講師・山岳地域の観光コンサルタント・山岳ライターなど山の「何でも屋」です。登山歴は30年以上、ガイド歴は10年以上。得意分野は読図(等高線フェチ)、チカラを入れているのは安全啓蒙(事故防止・ファーストエイド)。山と人をつなぐ架け橋をめざして活動しています。

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定登山ガイドステージⅠ 総合旅行業務取扱管理者

鷲尾 太輔のプロフィール

アイキャッチ画像出典:PIXTA

登山において重要な部位である“腰”

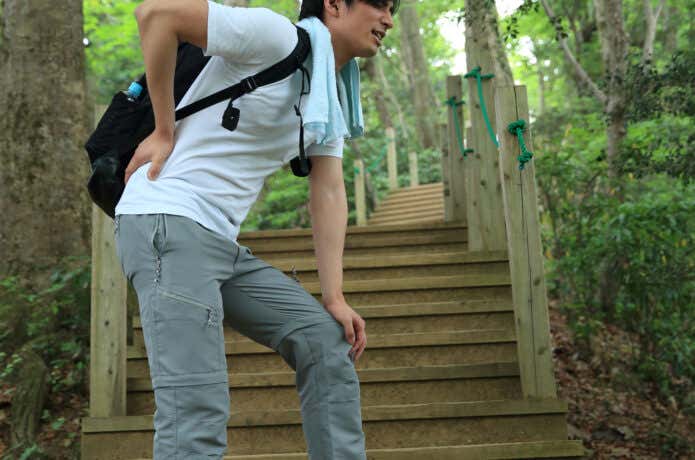

撮影:鷲尾 太輔(腰痛によりウェストベルトの使用がストレスになることもある筆者)

撮影:鷲尾 太輔(腰痛によりウェストベルトの使用がストレスになることもある筆者)

頭部や内臓などの部位が集中するため、体重の約6割を占める上半身を支える腰。さらに登山では、ザックのウェストベルトとショルダーハーネスで荷物の重さを分散させるため負荷がかかる部位ですが、痛みや違和感に悩む人も。

かくいう筆者も腰の痛みに悩むひとりです。登山中にザックの重さで腰にストレスを感じて、あえてショルダーハーネスのみで行動することもあれば、ハードな登山後は整骨院通いになることすらあります。

登山における腰の役割

出典:PIXTA(腰を構成する筋肉)

出典:PIXTA(腰を構成する筋肉)

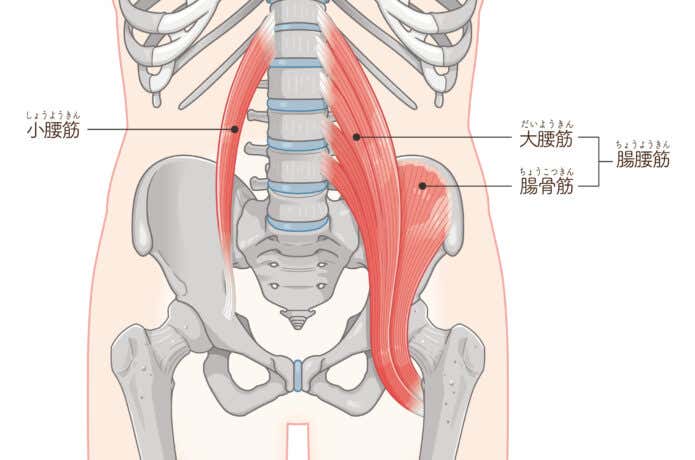

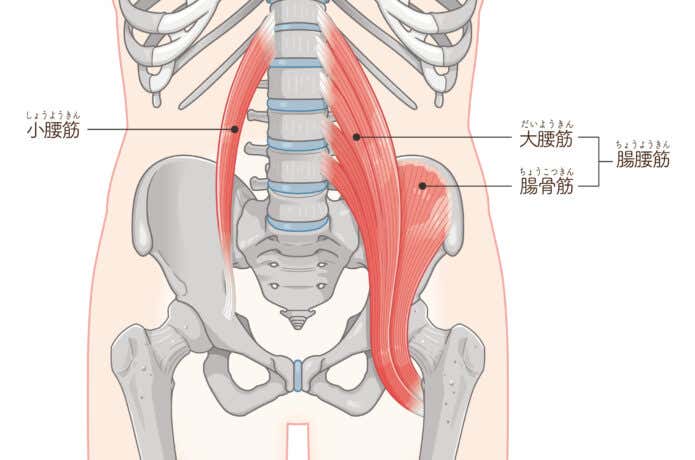

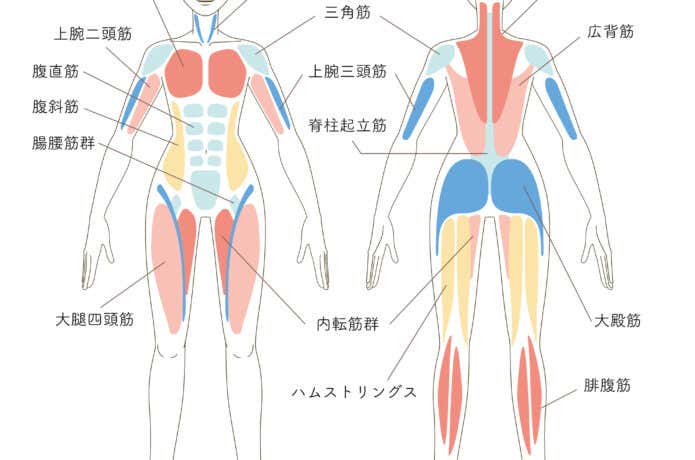

ひとことに腰といってもいくつもの筋肉から複雑に構成される部位であり、それぞれに役割があります。代表的なものが、以下の筋肉です。

- 腸腰筋(ちょうようきん)=大腰筋(だいようきん)・腸骨筋(ちょうこつきん)

腰椎と大腿骨上部、すなわち上半身の体幹と下肢をつなぐ筋肉。股関節を屈曲させる、すなわち足を上げる動作を主に行なう

- 小腰筋(しょうようきん)

腰椎と肋骨、すなわち背骨と骨盤をつなぐ筋肉。脊柱を安定させる、すなわち姿勢の維持を主に行なう

これらの筋肉が、長時間の登山中ずっと働き続けているのです。

まずは腰痛の原因をチェック

出典:PIXTA(長時間のデスクワークも腰痛の原因に)

出典:PIXTA(長時間のデスクワークも腰痛の原因に)

腰の痛みは、登山時の運動に起因するものだけではありません。長時間座りっぱなしのデスクワークや屈みっぱなしでの作業など、偏った姿勢による日常生活での腰への負担が腰痛の原因となることもあります。

出典:PIXTA(上半身・下半身の様々な筋肉の硬さが腰痛の原因となることも)

出典:PIXTA(上半身・下半身の様々な筋肉の硬さが腰痛の原因となることも)

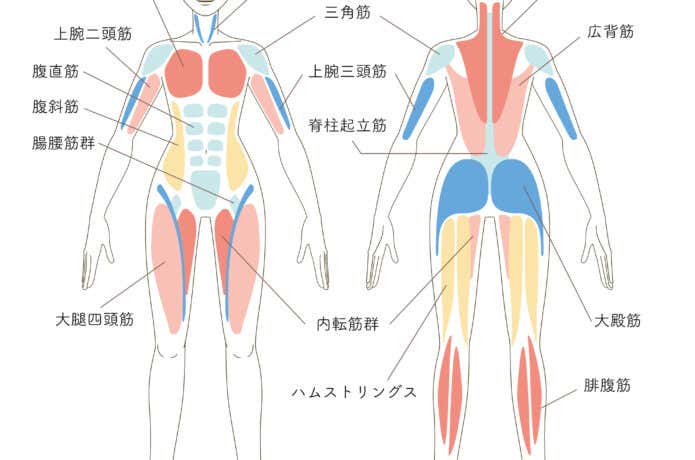

また全身の筋肉はお互いに引っ張り合いをしており、体の中心にある腰は上半身・下半身どちらの動きにも連動しています。そのため前項で紹介した腰を構成する筋肉だけでなく、これらとつながっているお腹(腹筋群)・お尻(臀筋群)・太もも(大腿四頭筋やハムストリングス)などが柔軟でないことが腰痛の原因となることもあるのです。

登山中の腰痛を予防するために大切なのは「歩き方」

撮影:鷲尾 太輔(ハムストリングスや臀筋群も上手く使った静かな歩き方|前側の足にしっかり荷重をかけてから後側の足をそっと地面から離して靴底全体で静かに設置する)

撮影:鷲尾 太輔(ハムストリングスや臀筋群も上手く使った静かな歩き方|前側の足にしっかり荷重をかけてから後側の足をそっと地面から離して靴底全体で静かに設置する)

登山中の腰痛を防止するために重要なのは、腰まわりの筋肉を鍛えるのではなく、腰に負担がかからないような歩き方を習得することです。

後側の足にしっかり重心を残したまま静かに前側の足を接地して、次の一歩の足場が安定していることをまずは確認してください。その上で少しずつ前側の足に重心を移動させて、後側の足をそっと地面から離します。これによってハムストリングス(太もも後側の筋肉)・お尻(臀筋群)も上手く使った体重移動が可能になるのです。

この歩き方を「静荷重・静移動」といい、腰痛だけでなくスリップ・転倒の防止にも有用。まずは「大きな足音でドタバタ歩かない」ことや「能・狂言や剣道など伝統芸能や日本武道でのすり足」を意識して歩いてみましょう。

撮影:鷲尾 太輔(腰に負担がかかる大腿四頭筋頼りの歩き方|太ももを高く振り上げて踏み出して踵のみで接地したらすぐに次の一歩を踏み出してしまう)

撮影:鷲尾 太輔(腰に負担がかかる大腿四頭筋頼りの歩き方|太ももを高く振り上げて踏み出して踵のみで接地したらすぐに次の一歩を踏み出してしまう)

逆に腰へ大きな負担がかかるのが、大腿四頭筋(太もも前側の筋肉)だけに頼った歩き方。急だからといって足を高く上げてドンと着地したり、前側の足が着地したらすぐに後側の足を踏み出してしまうせっかちな歩き方はNGです。