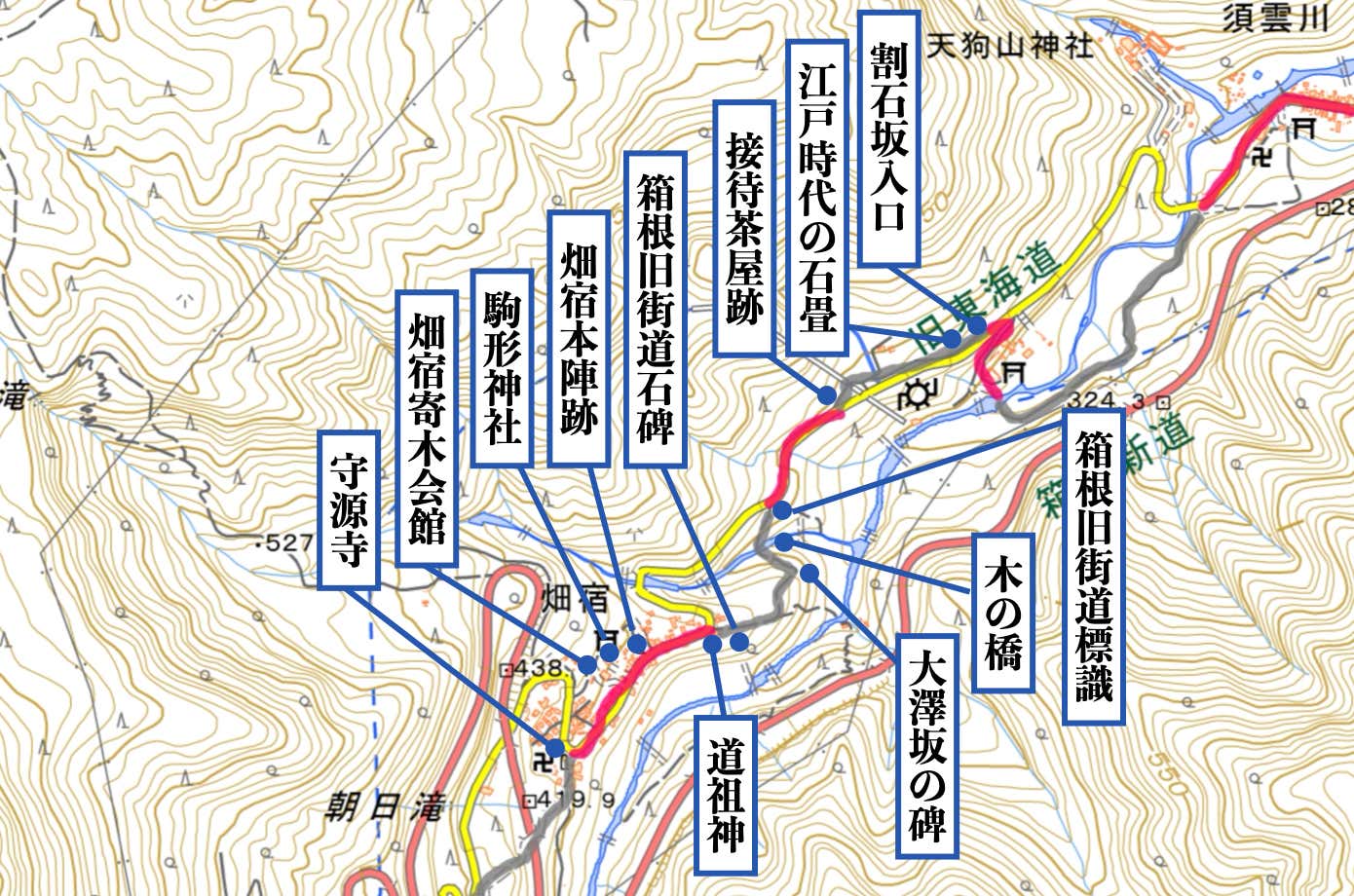

③割石坂入口〜大澤坂〜畑宿

3区間目の所要時間|35分

割石坂(20分)→大澤坂(15分)→畑宿

※休憩や見学なしの歩行時間のみ

この区間から、いよいよ石畳の道が始まります。割石坂の石畳は車道に沿った平坦な道、大澤坂の石畳は須雲川を渡って上り坂の道です。これを登り切ると、寄木細工の里・畑宿です。

割石坂入口

県道732号線から右へ分かれ、須雲川自然探勝歩道の続きである割石坂へと入っていきます。

先ほどの「曽我兄弟の仇討ち」に登場する曽我五郎が、富士の裾野へ仇討ちに向かう際に刀の切れ味を試そうと、路傍の巨石を真っ二つに切り割ったという伝承が残っています。

江戸時代の石畳を歩きます。左側の斜面下には県道732号線が通っていますが、クルマの通行音を忘れてしまうほど往時の面影を色濃く留めた道です。

割石坂の石畳が終わる場所にあるのが、接待茶屋跡です。

江戸時代後期に地元の僧侶が旅人や馬に湯茶や飼葉の施しを行なっていたものの資金繰りに行き詰まり、江戸の商人の協力を得て茶屋の設置を幕府に願い出た経緯が、案内板に記されています。

県道732号線に出たら、歩道が設けられている左側に渡ります。しばらく車道沿いを歩いていくと「箱根旧街道」の標識があり、左下へと登山道が続いています。

登山道を下りきったら、木の橋で須雲川を渡ります。その先は上り坂となり、大澤坂の石畳が始まります。

上り坂となる大澤坂の石畳。沿道には石畳の構造や排水方法などを解説する案内板も設置されているので、ゆっくりと進みましょう。

大澤坂を登り詰めて左手にこの石碑が見えたら、石畳はもうすぐ終わり。県道732号線と合流して畑宿に出ます。

車道に出ると、すぐに道祖神が出迎えてくれます。旧畑宿村の端に位置する塞神(さいじん・外部からの疫神や悪霊を防ぐ神様)として建立されています。

畑宿本陣跡

参勤交代では主に大名が宿泊した本陣跡。江戸時代に旧畑宿村の名主であった茗荷屋家の屋敷でもありました。建物は大正元年の全村火災で消失してしまいましたが、小さな庭園が残されています。

近くには明治天皇御駐驛之趾碑も建てられています。明治天皇は明治元年から翌年にかけて京都から東京を一往復半しており、畑宿でも計3回休憩したそうです。

駒形神社

旧畑宿村の鎮守様である駒形神社。現代でも寄木細工が盛んな畑宿らしく、境内には本殿の他に須雲川村の駒形神社と同じく建築・木工など工匠の祖として信仰された聖徳太子を祀る太子堂があります。

他にも学問の神様・菅原道真を祀る菅原神社が末社となっています。

もうひとつの末社が疱瘡(天然痘)神を祀る照心明神。江戸時代に天然痘が二度流行した時に、村の子供たちから一人の犠牲者も出なかったことから建立されたそうです。

畑宿寄木会館

駒形神社の隣にあるのが畑宿寄木会館(入場無料)です。

畑宿をはじめとする箱根の伝統工芸・寄木細工の作品を展示している他、キーホルダーや写真立てなど手頃な価格の小物から技巧を凝らした高級品まで寄木細工の土産物を多数販売しています。

館内では寄木細工の体験(有料)も可能で、見本の木組みを参考にしながらコースターを作ることができます。

トイレも設置された畑宿バス停で、県道732号線と分かれて畑宿を出ます。大黒天の幟がはためく守源寺の参道を右手に見ながら、奥へ進んでいくと畑宿の一里塚があります。

④畑宿〜見晴茶屋〜甘酒茶屋

4区間目の所要時間|1時間25分

畑宿(45分)→見晴茶屋(30分)→追込坂(10分)→甘酒茶屋

※休憩や見学なしの歩行時間のみ

この区間は地図のとおり、国道1号線・箱根新道(赤い道)と県道732号線・湯本元箱根線(黄色い道)が絡まりあうようにヘアピンカーブを描く急勾配の上り坂から始まります。見晴茶屋跡から先は傾斜がややゆるやかに変わります。

畑宿の一里塚

円形の石垣の上にこんもりと土が盛られた畑宿の一里塚。江戸日本橋から二十三里目にあたる場所です。

江戸時代の一里塚はほとんど現存していませんが、ここは発掘調査と文献調査をもとに復元された貴重な場所となっています。

西海子坂

畑宿の一里塚の右手から進むと、西海子坂(さいかちざか)の石畳が始まります。はじめのうちは、やや緩やかな上り坂です。

箱根新道を橋で越える珍しい場所です。前後の古道と統一感を持たせるためか、橋の上にも石畳が続いており「空中石畳」と呼ばれていますが、もちろんこれは現代になって整備されたものです。

橋を渡ってさらに進むと、石畳の傾斜はやや急になっていきます。西海子坂の石碑がある場所で石畳は終わり、コースは県道732号湯本元箱根線に出ます。

七曲り

ここからしばらくは、県道732号線沿いを歩く七曲りと呼ばれる区間です。

まずは、県道732号線のヘアピンカーブを道路左の階段を使ってショートカットします。

次いで、2箇所のヘアピンカーブで箱根新道の高架橋をくぐります。さらに次のヘアピンカーブでは、橋で箱根新道をまたぎます。

橿木坂

七曲りが終わると、県道732号線の左手に階段が延びています。ここからが橿木(かしのき)坂で、入口には石碑と案内板が設置されています。

箱根八里の中でも大粒の涙を流すほど厳しい坂だったようで、「橿の木の さかをこゆれば くるしくて どんぐりほどの 涙こぼるる」という歌が残されています。

現在の橿木坂も、ひたすら急勾配の階段が延びています。いったんは県道732号線の脇に出ますが、その先にも左手に階段が続いています。

橿木坂の階段を登り切った場所にあるのが、見晴橋です。「←元箱根 3km」の標識に従って、左手に進み橋を渡ります。

正面には猿滑(さるすべり)坂の石畳とベンチが続いていますが、ここでちょっと寄り道。右手の階段を登って、見晴茶屋跡へ立ち寄ってみましょう。

見晴茶屋跡

高台になっている見晴茶屋跡から振り返れば、小田原の街並の向こうに相模湾を一望することができます。

この場所で現在営業しているのが、見晴茶屋 兎月(うつき)。蕎麦や甘味から完全予約制のコース料理まで味わうことができる店内からも、相模灘や箱根の山々を望むことができます。

写真はメニューブックのトップに掲載されている、天ぷら盛り合わせと蕎麦のセット「天喜(てんき)」。満月・半月・新月と3種類あり、野菜の天ぷらのみでリーズナブルな新月(税込1,650円)でも、ご覧の充実ぶりです。天ぷらはかじった瞬間に揚げたてとわかるサクサクの食感で、天つゆの他に備長炭を使用した黒い塩も添えられています。

写真を見て「天ぷらに対して蕎麦が少ない」と思った方もいるのでは。けれどもこれは2度に分けて供される蕎麦の1度目、食べすすめていくと食感や喉ごしが異なる別の産地の2度目の蕎麦が提供されます。今回は1度目が山形県産、2度目が北海道産の蕎麦を味わうことができました。

猿滑坂

猿滑坂は箱根らしい笹原の中へ石畳が延びています。はじめのうちはなだらかですが、山根橋・甘酒橋という2つの橋を越えていくうちに、段々と上りがきつくなってきます。

傾斜が急な部分には、このように石段が設置されています。体力的には楽ではありませんが、両側の苔むした石などに歴史を感じる場所でもあります。

猿滑坂の案内板と石碑が見えてくると、すぐ先で石畳は終わり県道732号線に合流します。

石畳が終わったらすぐに横断歩道で県道732号線を渡り、階段を上ります。その先は、写真のように県道に沿った歩道が続きます。前方にそびえる急峻な山は文庫山(804m)、まるで浮世絵に登場しそうですね。

追込坂

追込坂石碑で県道732号線から右手に入り、自然歩道を歩きます。石畳ではなく登山道といった雰囲気の道が続きます。

ここを進んでいくとトイレ、次いで箱根旧街道休憩所があります。江戸時代の建物が復元され、屋内の土間や小上がりでひと休みできます。

甘酒茶屋

箱根旧街道休憩所のすぐ隣にあるのが、箱根旧街道で屈指の人気スポットである甘酒茶屋です。

ここまでも湯本茶屋跡・接待茶屋跡・見晴茶屋跡などを紹介してきましたが、すべて跡地のみ。現存する茶屋は、この1箇所のみです。

名物は店名どおりの甘酒。昨今は高い栄養価から“飲む点滴”として再評価されている飲み物で、険しい山越えをする旅人にもぴったりだったことでしょう。

もうひとつの名物が、いそべ・うぐいす・黒ごまの3種類の味から選べる力餅。他にもところ天・冷たい抹茶・しそジュースなど暑い季節に嬉しいメニューもラインアップされています。